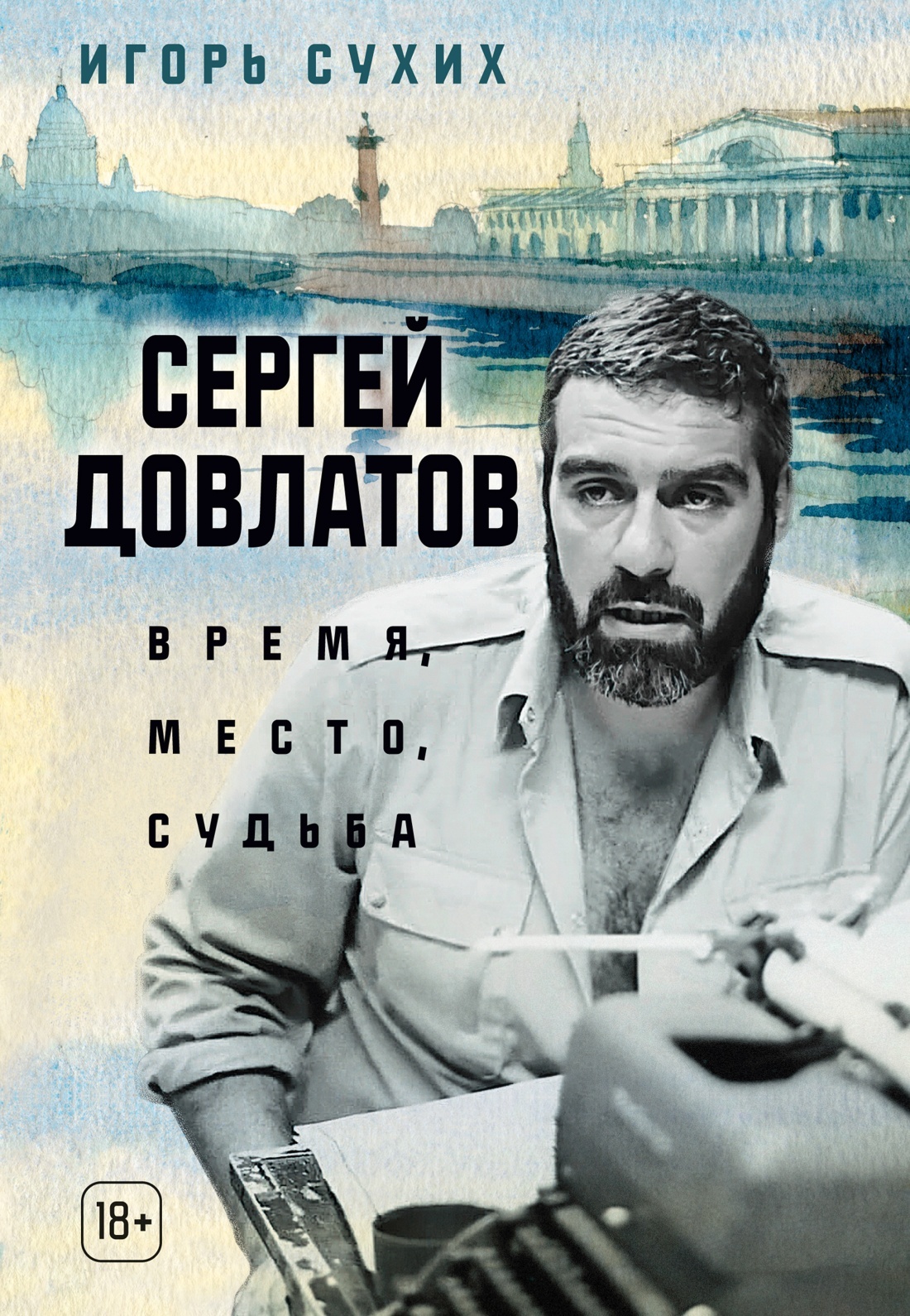

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих Страница 5

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Игорь Николаевич Сухих

- Страниц: 12

- Добавлено: 2025-11-05 10:00:12

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих» бесплатно полную версию:За три с половиной десятка лет – с тех пор, как произведения Довлатова оказались доступны русским читателям, – он стал едва ли не самым популярным русским писателем ХХ века.

«Сергей Довлатов: время, место, судьба» – первая и пока единственная книга, в которой осмысляются ключевые вопросы его биографии и творчества. Книга известного литературоведа и критика Игоря Сухих выдержала уже несколько переизданий и считается классической работой о Довлатове. Адресованная широкому кругу читателей, написанная легко и интересно, она дает нам новый опыт прочтения любимых произведений, помогает понять литературный и исторический контекст довлатовской прозы и ее внутренние законы.

Проза Довлатова обманчиво проста. Даже поклонникам писателя вспыхнувший в начале 1990-х годов интерес к наследию «последнего культурного героя советской эпохи» (так называли Довлатова критики) казался быстротечным. Выдержав серьезную проверку временем, его произведения («Зона», «Заповедник», «Наши», «Иностранка», «Чемодан» и др.) и сегодня востребованы читателями. В чем же секрет мастерства Довлатова – поможет разобраться эта книга.

Издание снабжено вклейкой с фотографиями.

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих читать онлайн бесплатно

«И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в священный ужас и блистание главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром иных речей…» (Н. Гоголь. «Мертвые души». 1842)[25].

Второй член оппозиции в этой культурной парадигме может обозначаться по-разному: народ, толпа, царь, Бог, Муза… Но в любом случае Поэт занимает центральное место, культурное пространство вокруг него универсально и иерархично. Он осознает свое творчество как миссию, пророчество. Он транслирует известную только ему истину сверху вниз.

В сороковые – восьмидесятые годы культурная парадигма меняется. На смену Поэту приходит писатель.

«Общественное значение писателя (а какое же и может быть у него иное значение) в том именно и заключается, чтобы пролить луч света на всякого рода нравственные и умственные неурядицы, чтобы освежить всякого рода духоты веяньем идеала… Писатель, которого сердце не переболело всеми болями того общества, в котором он действует, едва ли может претендовать в литературе на значение выше посредственного и очень скоропреходящего» (М. Салтыков-Щедрин. «Петербургские театры». 1863)[26].

Культурное пространство вокруг «писателя», как видим, уже конкретизируется. Особое значение приобретает не универсальный, а социально-исторический контекст. Ведущей в этой парадигме становится оппозиция писатель – общество. На смену миссии как творческому стимулу приходит обязанность (перед обществом, народом). Но объединяет эту эпоху с предшествующей иерархический тип отношений с аудиторией, авторитарное слово.

Чехов, как и другие писатели его поколения, смотрит на эту традицию, последним и наиболее мощным представителем которой оказывается поздний Толстой, со сложным чувством зависти и отчужденности. В одном из писем он четко противопоставляет «вечных или просто хороших» писателей предшествующих эпох, творчество которых проникнуто сознанием цели (даже если цель – «водка, как у Дениса Давыдова»), и писателей своего поколения, своих современников, пишущих жизнь «такою, какая она есть», не имеющих «ни ближайших, ни отдаленных целей»[27].

Этот новый тип автора и можно назвать литератором (слово любимое и многократно использованное Чеховым), беллетристом, газетчиком, даже «писакой» (ранний Чехов определял себя и так, видимо в отличие от писателя).

Культурное пространство вокруг «литератора» теряет свой универсальный характер. Оно становится фрагментарным, неоднородным, специализированным. «Пишем мы машинально, только подчиняясь тому давно заведенному порядку, по которому одни служат, другие торгуют, третьи пишут…»[28]

Литератор тем самым теряет иерархическую роль пророка или учителя, превращаясь в такого же по статусу профессионала пера, как чиновник или торговец. Организующей культурной оппозицией в этой парадигме становится отношение литератор – публика. Литератор уже не иерархически вознесен над ней, а напротив, попадает в зависимость от читателя (или зрителя) – заказчика. «Я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он представлялся мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики, она была страшна мне, и когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны», – жалуется беллетрист и драматург Тригорин, одно из чеховских воплощений, в «Чайке»[29].

Вместо утерянного, исторически исчерпанного авторитарного слова литератор должен искать слово «внутренне убедительное»[30]. Творческим стимулом становится уже не пророческая миссия и не высокая обязанность, а долг – чувство, имеющее преимущественно внутренний характер.

«Мы все, профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные поденщики, сколько нас есть, такие же люди-человеки, как и вы, как и ваш брат, как и ваша свояченица… Если бы мы послушались вашего „не пишите“, если бы мы все поддались усталости, скуке или лихорадке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу.

А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель…

Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку. Должен, как могу и как умею, не переставая»[31].

Эту исповедь профессионального литератора из раннего чеховского рассказа «Марья Ивановна» (1884) словно подхватывает уже упомянутый Тригорин: «День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен… И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший?»[32]

Конечно сумасшедший, потому что, в отличие от поэтов («Слух обо мне пройдет по всей Руси великой») или писателей («„Дворянское гнездо“ имело самый большой успех, который когда-либо выпал мне на долю»), литератор – внутренне, психологически – не может рассчитывать ни на прижизненное признание, ни на посмертную славу. «А публика читает: „Да, мило, талантливо… Мило, но далеко до Толстого“, или: „Прекрасная вещь, но «Отцы и дети» Тургенева лучше“. И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо – больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: „Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева“»[33].

Положим, это литературный герой. Но вот и сам автор «Чайки» в откровенной ночной беседе с почитателем (им был Бунин): «„Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь“. – „Почему семь?“ – спросил я. – „Ну, семь с половиной“. – „Нет, – сказал я. – Поэзия живет долго, и чем дальше, тем сильнее“… – „Поэтами, милостивый государь, считаются только те, которые употребляют такие слова, как «серебристая даль», «аккорд» или «на бой, на бой, в борьбу со тьмой!»“»[34]

Довлатовский ряд «писатель – прозаик – рассказчик», как видим, отвечает сути дела и легко сводится к только что описанному «поэт – писатель – литератор».

Как и всякая обобщенная схема, эта типология несколько условна. Культурные образы не обязательно сменяют друг друга. Они могут сосуществовать в одном писательском сознании. Пушкин-поэт в лирике, «Евгении Онегине», «Борисе Годунове» и маленьких трагедиях превращается в литератора в «Повестях Белкина». Но может быть, не случайно эту новую форму конвенции с читателем он скрывает под псевдонимом, не смешивая метафизического Пророка с занимательным рассказчиком.

Самое любопытное, что в двадцатом веке литературные циклы повторились приблизительно в том же порядке.

Серебряный век (В. Розанов, впрочем, предлагал считать серебряным веком эпоху Толстого с Достоевским; тогда это век бронзовый), символисты прежде всего, культивирует образ Поэта. В «настоящем двадцатом веке» бывших противников символизма объединил тот же образ. Но не только лирических поэтов. Поэтом (Мастером) ощущал себя создатель «Мастера и Маргариты». Такой тип сознания позволяет легче пережить катастрофические времена, ибо поэт действует на «космическом» уровне, апеллируя к метафизическим субъектам – Богу, Будущему, Народу, – и, значит, всегда имеет некую внутреннюю опору. Кажется, Последним Поэтом (вслед за Баратынским) считал себя И. Бродский.

Социалистический реализм явно подхватил и тиражировал писательскую парадигму второй половины прошлого века. Его привычные лозунги – «Жить идеями и страстями времени», «Писатель на службе народу», «Инженеры человеческих душ» и т. п. – укладываются в рамки оппозиции писатель – общество, приобретая, однако, уже не свободный, а партийно-принудителъный характер. Недаром об официальном учителе официозной обоймы слуг партии и народа (от Фадеева до Федина с поздним Шолоховым) с тяжелой неприязнью не раз говорил В. Шаламов. «Знаменосцем этого движения был Белинский, а главным практиком – Лев Толстой. Критик и писатель приучили поколения писателей и читателей русских к мысли, что главное для писателя – это жизненное учительство, обучение добру, самоотверженная борьба против зла. Все террористы прошли эту толстовскую стадию, эту вегетарианскую, морализаторскую школу… Как только я слышу слово „добро“, я беру шапку и ухожу»[35].

Культурная роль писателя может быть реализована, однако, и вполне

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.