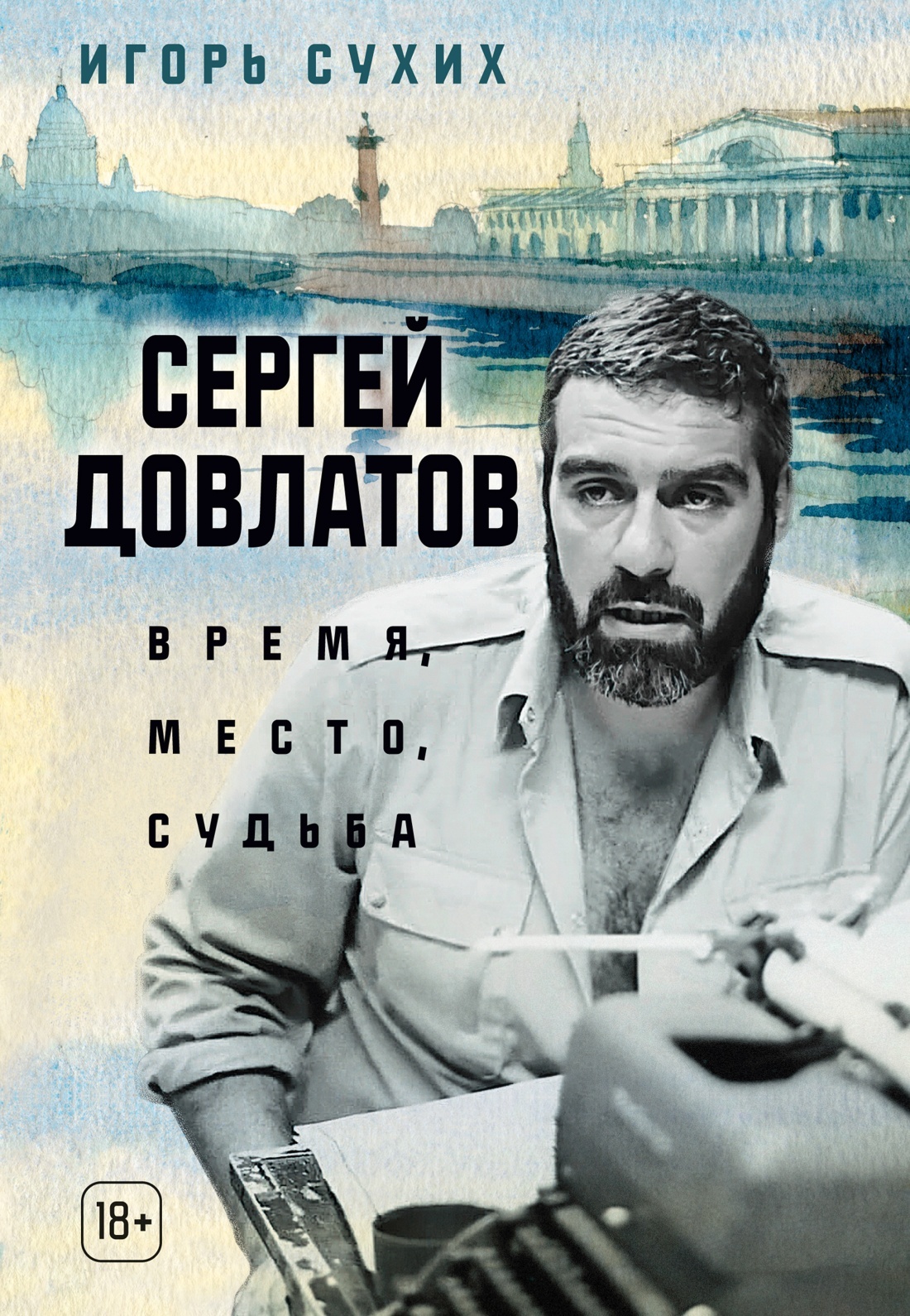

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих Страница 4

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Игорь Николаевич Сухих

- Страниц: 12

- Добавлено: 2025-11-05 10:00:12

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих» бесплатно полную версию:За три с половиной десятка лет – с тех пор, как произведения Довлатова оказались доступны русским читателям, – он стал едва ли не самым популярным русским писателем ХХ века.

«Сергей Довлатов: время, место, судьба» – первая и пока единственная книга, в которой осмысляются ключевые вопросы его биографии и творчества. Книга известного литературоведа и критика Игоря Сухих выдержала уже несколько переизданий и считается классической работой о Довлатове. Адресованная широкому кругу читателей, написанная легко и интересно, она дает нам новый опыт прочтения любимых произведений, помогает понять литературный и исторический контекст довлатовской прозы и ее внутренние законы.

Проза Довлатова обманчиво проста. Даже поклонникам писателя вспыхнувший в начале 1990-х годов интерес к наследию «последнего культурного героя советской эпохи» (так называли Довлатова критики) казался быстротечным. Выдержав серьезную проверку временем, его произведения («Зона», «Заповедник», «Наши», «Иностранка», «Чемодан» и др.) и сегодня востребованы читателями. В чем же секрет мастерства Довлатова – поможет разобраться эта книга.

Издание снабжено вклейкой с фотографиями.

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих читать онлайн бесплатно

«Естественно, читались стихи, естественно, передавались рукописи, так что это время можно с полным правом окрестить как „сайгонский период русской литературы“»[18].

Безыллюзорный взгляд со стороны легко обнаруживает изнанку легенды. «Никто не знал, кто чего стоит. И в первую очередь, чего ты сам стоишь. Заклинанием звучали слова „гамбургский счет“. Даже те, кто не читал книгу Шкловского, твердили к месту и не к месту: „По гамбургскому счету…“ Как правило, по гамбургскому, то есть по независимому от лежащих вне искусства обстоятельств и мотивов, по чистому счету выходило, что ты – гений и что ближайшие друзья твои гениальны, потому что вы, ваша компания – это компания гениев… Другого выбора не было: гений или бездарность.

Никто не знал, кто чего стоит, потому что не было открытого рынка. Была видимость литературы, музыки, живописи, которые появлялись в виде книг, симфоний, картин, выполнивших ряд условий, никак с искусством не связанных. Так что какая-то точка отсчета была: что не признано, то и гениально. Так было в середине 50-х; в середине 80-х, несмотря на коррективы, вносимые опытом новой эмиграции, все еще было так» (А. Найман) (МД, 405).

Довлатова нельзя назвать полностью своим в этой гениальной среде. «В Союзе я диссидентом не был. (Пьянство не считается.)» (3, 107). Детские публикации, литературные связи родственников, филологические притязания были предпосылкой официальной судьбы «прогрессивного молодого литератора». «Невидимая книга» представлена как исповедь маргинала, «признания литературного неудачника», который пытается прийти в литературу обычным, накатанным путем: кружки, чтения, группы, учеба у старших товарищей, газетная и журнальная поденщина, первая книга. «Сайгон» здесь даже не упоминается (хотя Довлатов вспомнит о нем в одной эмигрантской рецензии – 5, 175). Действие происходит в коридорах и гостиных Дома писателей, редакторских комнатах, издательских лабиринтах. По ним скитается человек, для которого возможность быть услышанным, прочитанным намного дороже клановых разборок и предрассудков.

На вопрос, кому нужны его рассказы, герой «Заповедника» отвечает: «Всем. Просто сейчас люди об этом не догадываются» (2, 262).

Из позднего интервью: «Я писал, ходил по редакциям, всех знал и даже среди непечатающейся ленинградской молодежи считался сравнительно удачливым. Я помню, как один менее преуспевающий автор, мой приятель, говорил: „Ну что тебе жаловаться? С тобой даже в „Авроре“ здороваются!“»[19]

Еще одно признание: «Я уехал, чтобы стать писателем… Если бы меня печатали в России, я бы не уехал»[20].

Довлатов рвется в официальную литературу с парадного подъезда, пытается зацепиться хотя бы за первую ступеньку, но система безошибочно распознает в нем чужака и отбрасывает в сторону. Так что вторая культурная реальность оказывается в данном случае не столько осознанным выбором, сколько единственным выходом.

«Круг замкнулся.

И выбрался я на свет божий. И пришел к тому, с чего начал. Долги, перо, бумага, свет в неведомом окошке…» (3, 436).

«Выбирающий – не выбирал».

В 1977 году рассказы Сергея Довлатова публикуются в тамиздатских журналах «Континент» и «Время и мы». В издательстве «Ардис» появляется «Невидимая книга». «Скажу без кокетства: издание этой книги тогда значило для меня гораздо больше, чем могла бы значить Нобелевская премия – сейчас, – написано в восемьдесят четвертом. – В моей жизни появился какой-то смысл, я перестал ощущать себя человеком без определенных занятий» (5, 273).

Тамиздатский автор – это тоже профессия.

Точнее, в данном случае – ремесло.

Ремесло: Рассказчик

Зубы, устав от чечетки стужи,

не стучат от страха. И голос Музы

звучит как сдержанный, частный голос.

Бейся, свечной язычок, над пустой страницей,

трепещи, пригинаем выдохом углекислым,

следуй – не приближаясь! – за вереницей

литер, стоящих в очереди за смыслом.

«Рассказчик действует на уровне голоса и слуха. Прозаик – на уровне сердца, ума и души. Писатель – на космическом уровне.

Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик – о том, как должны жить люди. Писатель – о том, ради чего живут люди» (5, 71).

Это суждение часто и с удовольствием повторяют как краткую формулу довлатовского художества. Довлатов варьировал его многократно. В одном американском интервью трехчлен сокращается до двучлена, но с тем же смыслом. «Не думайте, что я кокетничаю, но я не уверен, что считаю себя писателем. Я хотел бы считать себя рассказчиком. Это не одно и то же. Писатель занят серьезными проблемами – он пишет о том, во имя чего живут люди. А рассказчик пишет о том, КАК живут люди. Мне кажется, у Чехова всю жизнь была проблема, кто он: рассказчик или писатель?»[21]

Но порой такое объяснение вызывает некоторую растерянность даже у людей искушенных. «Как это, собственно, понимать? – спрашивает литературовед-зарубежник, знакомый рассказчика. – Что Чехов, в представлении Довлатова, не писатель? Что близок ему на самом деле Антоша Чехонте, а вовсе не автор „Дамы с собачкой“? Или, хоть и уверяет Довлатов интервьюера в обратном, это все-таки жеманство, каким грешил, например, столь почитавшийся им Уильям Фолкнер…»[22]

Понять это действительно необходимо и важно. И начать можно хотя бы с того, что Чехов не только в довлатовском, но и в своем представлении не был писателем вроде Льва Толстого.

«Бывший филолог в нем все-таки чувствовался», – сказано Довлатовым о своем приятеле. Рассуждения о писателях и рассказчиках не парадокс и не жеманство, а четкая филологическая интуиция и точное осознание собственной авторской задачи. Чтобы разобраться в этих коллизиях, придется ненадолго отступить к Чехову и еще дальше в XIX век[23].

Кто сочиняет литературные тексты? – Автор.

Но под «автором» в разных случаях и контекстах подразумеваются весьма различные феномены.

Во-первых, автор – реальный создатель художественного произведения, с биографией, датами жизни и смерти, про которого написано в словарях и энциклопедиях, про которого рассказывают в музеях. Пушкин – автор «Евгения Онегина». Об этом авторе рассказывает туристам герой «Заповедника».

Во-вторых, автором или «образом автора» называют героя произведения, персонажа, который, наряду с другими персонажами, существует в хронотопе произведения и в то же время сочиняет свой текст будто бы на наших глазах; такой образ является частью литературной стратегии, направленной на стирание границ между миром реальным и миром вымышленным, художественным. Автор как герой гуляет вместе с другим героем, Евгением Онегиным, в пушкинском романе. Далматов – герой «Филиала», в то же время сочиняющий, рассказывающий его.

В-третьих, повествованием от «лица» автора называют особую объективированную форму рассказа от третьего лица («Он задумчиво посмотрел в окно»), противопоставленную субъективному повествованию от первого лица. Для довлатовской прозы характерна именно эта последняя форма («С тревожным чувством я берусь за перо» («Невидимая книга»). – 3, 351; «Мама говорит, что когда-то я просыпался с улыбкой на лице» («Филиал»). – 4, 295). От лица автора написаны лишь некоторые рассказы «Зоны» и периферийные тексты, не попавшие в главные довлатовские книги.

Наконец, в-четвертых, автор может пониматься как «знак, символ системы» (Г. Гуковский), как культурологическое понятие, сжато и целостно обозначающее своеобразие художника, его место в эстетической иерархии. Автор в этом смысле – не конкретный человек, не герой, не повествователь, не лицо. Это – голос, который слышен, сквозит сквозь изображаемую художественную реальность. Это – позиция, способ взаимоотношения с текстом и через него – с читателем.

Особенно очевидна необходимость такого разграничения в текстах, сочиненных совместно. Братья Гонкуры, Ильф и Петров, братья Стругацкие – шесть биографических авторов, но всего три авторские позиции, три авторских голоса. Пушкин (который «наше все»), Гоголь или, скажем, Зощенко – тоже сегодня не просто биографические обстоятельства, но культурные знаки, метонимические обозначения художественных миров.

Взглянув с такой точки зрения на русскую литературу XIX века, мы увидим три сменяющих друг друга (и в то же время сложно взаимодействующих) культурологических образа, три парадигмы, три литературные эпохи, в центре которых: поэт – писатель – литератор.

Эпоха поэтов – это пушкинско-лермонтовско-гоголевская эпоха. Ее самосознание воплощено в «Пророке» и «Памятнике», в «Смерти поэта» и «Поэте», в «Мертвых душах» и многих других произведениях двадцатых – сороковых годов.

«Поэт!.. Поэт есть первый судия человечества.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.