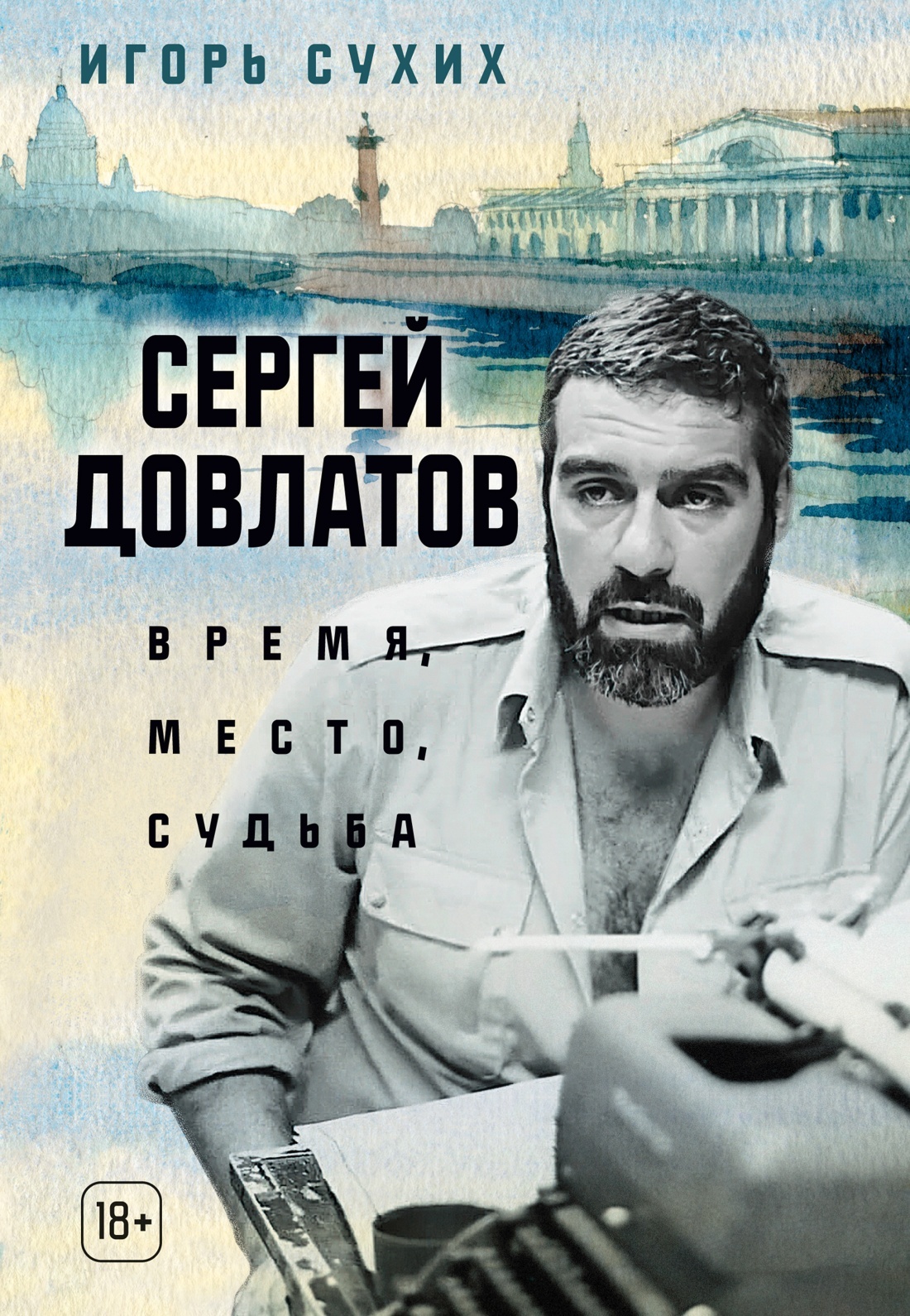

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих Страница 3

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Игорь Николаевич Сухих

- Страниц: 12

- Добавлено: 2025-11-05 10:00:12

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих» бесплатно полную версию:За три с половиной десятка лет – с тех пор, как произведения Довлатова оказались доступны русским читателям, – он стал едва ли не самым популярным русским писателем ХХ века.

«Сергей Довлатов: время, место, судьба» – первая и пока единственная книга, в которой осмысляются ключевые вопросы его биографии и творчества. Книга известного литературоведа и критика Игоря Сухих выдержала уже несколько переизданий и считается классической работой о Довлатове. Адресованная широкому кругу читателей, написанная легко и интересно, она дает нам новый опыт прочтения любимых произведений, помогает понять литературный и исторический контекст довлатовской прозы и ее внутренние законы.

Проза Довлатова обманчиво проста. Даже поклонникам писателя вспыхнувший в начале 1990-х годов интерес к наследию «последнего культурного героя советской эпохи» (так называли Довлатова критики) казался быстротечным. Выдержав серьезную проверку временем, его произведения («Зона», «Заповедник», «Наши», «Иностранка», «Чемодан» и др.) и сегодня востребованы читателями. В чем же секрет мастерства Довлатова – поможет разобраться эта книга.

Издание снабжено вклейкой с фотографиями.

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих читать онлайн бесплатно

Потом, уже на Западе, на конференции «филиала» Довлатов вспоминал: «…Я не собирался уезжать. Я чего-то ждал. Мне, в общем-то, известно, чего я ждал. Я ждал, когда меня издадут в „Ардисе“… 〈…〉

Летом 76-го года я узнал, что Проффер в Ленинграде. Выяснилось, что я могу его повидать.

Я страшно волновался. Ведь это был мой первый издатель. Да еще – американец. После 16 лет ожидания.

Я готовился. Я репетировал. Я прямо-таки слышал его низкий доброжелательный голос:

„Ах вот ты какой! Ну прямо вылитый Хемингуэй!..“

Наконец встреча состоялась. На диване сидел утомленный мужчина в приличном костюме. Он с заметным усилием приподнял веки. Затем вновь опустил их.

– Вы издаете мою книгу? – спросил я.

Проффер кивнул. Точнее, слегка качнулся в мою сторону. И снова замер, обессилев полностью.

– Когда она выйдет? – спросил я.

– Не знаю, – сказал он.

– От чего это зависит? – спросил я.

Ответ прозвучал туманно, но компетентно:

– В России так много неопубликованных книг…

Я не отставал. Тогда он наклонился ко мне и еле слышно произнес:

– Я очень много пью. В России меня без конца заставляют пить. Я не могу больше разговаривать. Еще три фразы, и я упаду на пол…» (5, 197–198).

Анекдотически обработанный сюжет о первой встрече и разговоре «книгоиздателя с поэтом» так и просится в «Невидимую книгу». Через несколько лет, в некрологе Карла Проффера (он умер в 1984 году, в 46 лет), Довлатов был серьезен, филологичен и патетичен. «В течение нескольких лет „Ардис“ буквально наводнил славистские кафедры, университетские библиотеки и русские книжные магазины Америки, Европы и Израиля недорогими изданиями произведений неофициальных и полуофициальных, замалчиваемых и полузабытых советских авторов. 〈…〉 За годы существования издательства „Ардис“ Профферы выпустили более 500 книг, и сейчас именно продукция „Ардиса“ лежит в основе всех серьезных справочников, учебников и пособий, которыми пользуются современные американские и западные слависты» (5, 270).

Таким образом, уже в шестидесятые годы структура литературного процесса приобрела завершенный вид на два последующих десятилетия как для его субъектов (писателей), так и для объектов (читателей):

Границы между этажами «наверху» были достаточно проницаемы. Ю. Бондарев, скажем, один из авторов честной военной – «лейтенантской» – прозы, через несколько лет превращается в столпа «секретарской» литературы, сценариста помпезно-сталинистского «Освобождения» и сочинителя натужно-философских романов об интеллигенции. В. Катаев, обладатель всех мыслимых писательских званий и отличий, литературный генерал, сочинитель романа «За власть Советов», напротив, в конце жизни приобретает репутацию оппозиционного «мовиста», автора экспериментальных повестей, затрагивающего запрещенные темы и имена. Такова же была эволюция И. Эренбурга от военной публицистики, «Падения Парижа» и «Оттепели» к книге «Люди, годы, жизнь» (некоторые главы которой так и не прошли цензуру и появились в печати лишь в конце восьмидесятых).

Общей кровеносной системой были связаны сам– и тамиздат. Распространявшийся в машинописном варианте текст вдруг «уходил» (тоже жаргон эпохи) на Запад и появлялся (с ведома автора или без такового) в одном из журналов или издательств. Часть книг «оттуда» сложными путями возвращалась обратно в СССР.

В рецензии на антологию русской сатиры Довлатов живописно изобразит эту циркуляцию между подвальными этажами и их связь с почвой.

«Обескровленная, гибнущая, но движимая великим инстинктом самосохранения, русская сатира тремя могучими эшелонами устремилась в подполье.

Часть ее растворилась в бытовом и политическом анекдоте, застольном устном рассказе, нашла себе приют в томительных очередях за второсортным мясом, возле пивных ларьков, на трамвайных остановках и в курилках бесчисленных НИИ.

Вторая часть воплотилась в расплывающиеся шуршащие листки самиздата, которые передаются из рук в руки до тех пор, пока они не превращаются в пыль. Если бы „настоящие“ фабричные советские книги обладали душой и речью, они бы поведали нам, что каждая из них мечтает о подобной судьбе.

И наконец, третья часть самыми хитроумными путями, минуя таможенные кордоны, перенеслась на Запад и обрела долгую жизнь на хорошей капиталистической бумаге, под яркими глянцевыми обложками „тамиздатских“ книжек» (5, 290–291).

Связь между уровнями, между верхом и низом тоже существовала, хотя и в меньших масштабах. «Как всякий значительный культурный феномен, самиздат влияет на моду, стиль поведения. Даже среди преуспевающих литераторов-конформистов считается модным, чтобы одно-два стихотворения, или статья, или отрывок прозы циркулировали в самиздате» (Л. Лосев)[14].

Было бы соблазнительно и легко провести границу между уровнями по принципу: талант – бездарность, диссидент – конформист. Но живая литература сопротивляется такой операции.

В 1980 году некоторую известность в «филиале» получает напечатанная «в порядке дискуссии» статья Ю. Мальцева «Промежуточная литература и критерий подлинности». В ней многие авторы официальной оппозиции (Ю. Трифонов, В. Белов, Ф. Абрамов, В. Астафьев, Б. Можаев, В. Шукшин, В. Распутин, В. Тендряков) обидно назывались промежуточными, клеймились за соглашательство с режимом и сокрытие правды и едва ли не разоблачались как тайные «агенты влияния». «По тому, с какой готовностью западные коммунисты подхватили всю эту промежуточную литературу, как охотно они переводят, издают и пропагандируют эти книги, приглашают для публичных выступлений их авторов, можно заключить, что речь идет о тактике, совместно продуманной и согласованной с советскими правителями».

Одним из немногих положительных героев в мрачной критической картине наряду с Солженицыным был В. Аксенов, который «после ранних фальшивых повестей, постепенно освобождаясь от условностей и уступок цензуре, стал идти к подлинному творчеству и расти как личность»[15]. Через год уже эмигрировавший и тем самым окончательно перешедший из официальной оппозиции в тамиздат Аксенов забавно разъяснил ситуацию. «Как-то в Москве я получил от кого-то книгу, изданную, кажется, в Мюнхене, книгу Мальцева „Вольная русская литература“. Там я обнаружил свое имя, с маленькой буквы, между прочим, написанное. Там было сказано так: „Что касается фальшивой литературы аксеновых и бондаревых, то ни один мыслящий советский интеллигент не придает такой литературе ни малейшего значения“… Было очевидно, что опять в ходу ленинский принцип „кто не с нами, тот против нас“, только с другой стороны. Потом, когда все прояснилось и я стал эмигрантом, явно диссидентским писателем, тот же автор воздал хвалу».

На той же конференции, посвященной литературе «третьей волны», в докладе с популярной еще у волны первой постановкой вопроса «Две литературы или одна?» А. Синявский ставил точный диагноз: «Иногда получается так, что там, в подцензурной словесности, даже лучшие вещи – заведомо плохи, поскольку там, как известно, писатель не может или не хочет высказать полную правду во весь голос, как это делают эмигрантские или диссидентские авторы»[16].

Призыв опираться при оценке конкретных произведений на «критерий художественности» был актуален и исторически справедлив, но вряд ли выполним. Сердце не хотело соглашаться с доводами вкуса и разума.

Диалог из довлатовских записных книжек: «Губарев поспорил с Арьевым: „Антисоветское произведение, – говорил он, – может быть талантливым. Но может оказаться и бездарным. Бездарное произведение, если даже оно и антисоветское, все равно бездарное“. „Бездарное, но родное“, – заметил Арьев» (5, 23).

Конфликт между верхом и низом, условия, в которых существовали авторы сам– и тамиздата, не способствовали спокойным дискуссиям о художественности. Писатели ощущали себя подводниками, погруженными во враждебную среду, где можно было выжить за счет свойств почти религиозных: чувства избранности и служения, опоры на общину «своих», аскетизма, перемежаемого разгульными «праздниками души».

Ленинградским символом второй культурной реальности стал (и наверное, навсегда останется) «Сайгон».

Знаете ли вы, что такое «Сайгон»?

«В Ленинграде нет человека, имеющего хоть какое-то отношение к искусству и не знающего, что такое „Сайгон“»[17].

Ну что «Сайгон»… Грязноватое кафе в центре Питера, на углу Невского и Владимирского проспектов, со странной богемно-уголовной публикой, где встречались, пили кофе и портвейн, обменивались новостями, читали стихи… Юный лопух, случайный посетитель (сам был из таких) мог заметить только это.

Но для своих, для посвященных (тут должны были совпасть не только место, но – время и поколение) «Сайгон» был непрерывно творимой легендой, продолжением петербургского мифа (у «них» – салон Волконской или башня Вяч. Иванова,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.