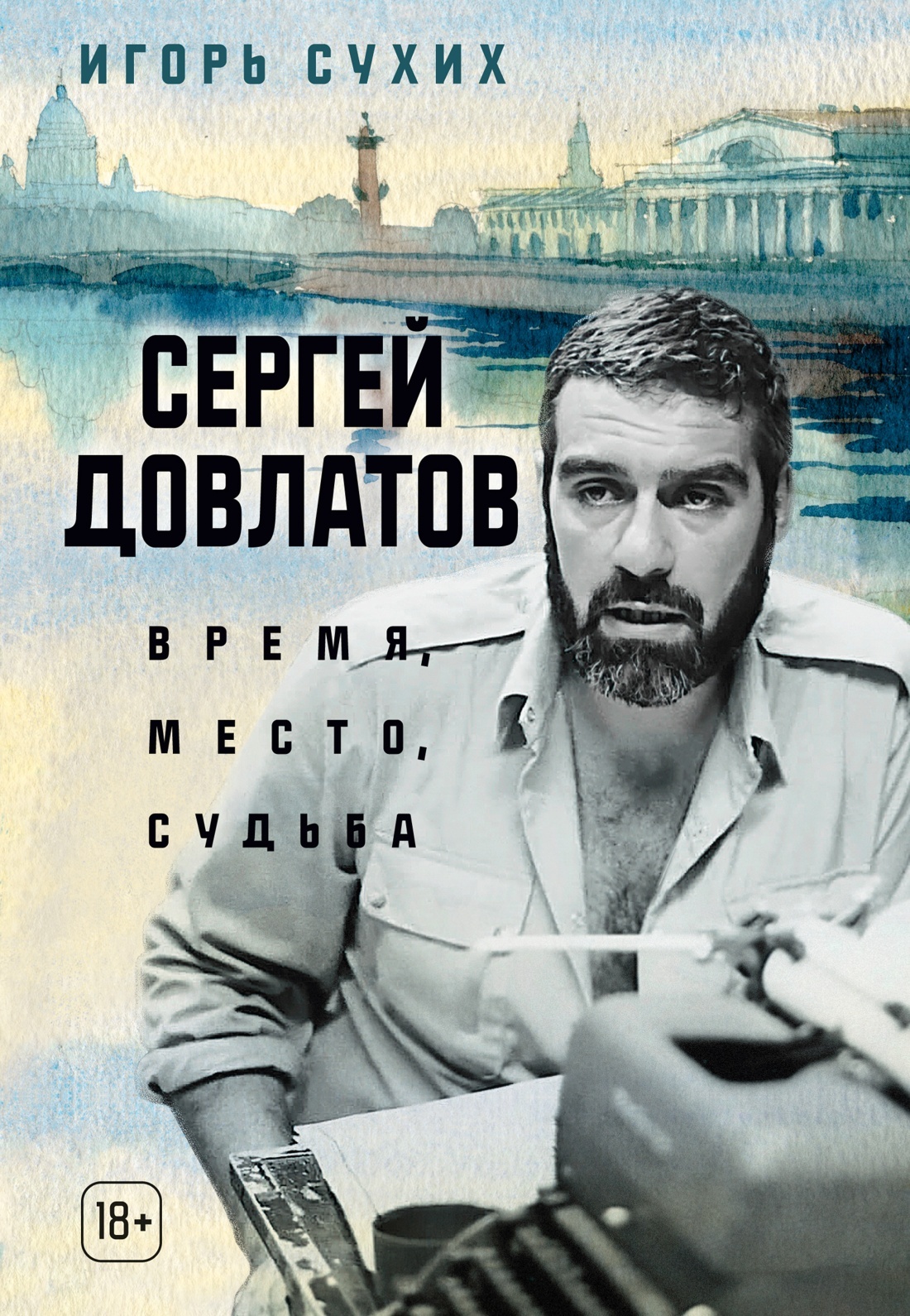

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих Страница 2

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Игорь Николаевич Сухих

- Страниц: 12

- Добавлено: 2025-11-05 10:00:12

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих» бесплатно полную версию:За три с половиной десятка лет – с тех пор, как произведения Довлатова оказались доступны русским читателям, – он стал едва ли не самым популярным русским писателем ХХ века.

«Сергей Довлатов: время, место, судьба» – первая и пока единственная книга, в которой осмысляются ключевые вопросы его биографии и творчества. Книга известного литературоведа и критика Игоря Сухих выдержала уже несколько переизданий и считается классической работой о Довлатове. Адресованная широкому кругу читателей, написанная легко и интересно, она дает нам новый опыт прочтения любимых произведений, помогает понять литературный и исторический контекст довлатовской прозы и ее внутренние законы.

Проза Довлатова обманчиво проста. Даже поклонникам писателя вспыхнувший в начале 1990-х годов интерес к наследию «последнего культурного героя советской эпохи» (так называли Довлатова критики) казался быстротечным. Выдержав серьезную проверку временем, его произведения («Зона», «Заповедник», «Наши», «Иностранка», «Чемодан» и др.) и сегодня востребованы читателями. В чем же секрет мастерства Довлатова – поможет разобраться эта книга.

Издание снабжено вклейкой с фотографиями.

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих читать онлайн бесплатно

С 1968 года начинает нелегально распространяться «Хроника текущих событий», летопись этого противостояния. Скоро оно приобретает открытую форму. 25 августа 1968 года семеро демонстрантов выходят (всего на несколько минут, их сразу арестовывают) на Красную площадь, протестуя против вторжения советских войск в Чехословакию. Слова «инакомыслящий», «диссидент» приобретают злободневный смысл.

Некоторые из них под давлением известных органов вскоре стали отправляться, к счастью, не в Сибирь, а в Нью-Йорк, Париж, Германию, Израиль. «Выдворение» из страны «литературного власовца» А. И. Солженицына (февраль 1974-го) было в этом процессе кульминационной точкой.

Времена замыкались в кольцо, рифмовались. Советская власть вспоминала о своих истоках. После кровавых тридцатых и сороковых писателей снова не убивали, а высылали. «Философские пароходы» двадцать второго года, на которых навсегда покинули Россию Бердяев, Шестов, Борис Зайцев с Осоргиным, сменились «литературными самолетами». «Третья волна» русской эмиграции стала исторической и культурной реальностью, породив свои журналы, издательства, каналы связи «филиала» с метрополией.

Структура современной русской литературы как единого целого окончательно сложилась – поверх государственных границ, поверх барьеров – как двухслойная и четырехэтажная.

Границей между литературным «верхом» и «низом», между праведниками и грешниками, между посвященными и простыми людьми-гражданами была начиная с тридцатых годов красная книжка Союза советских писателей. То самое «удостоверение», которое строго требует у входа в ресторан вахтерша в «Мастере и Маргарите» Булгакова и без которого она даже к Достоевскому относится с сомнением (булгаковский сюжет фарсово повторится в процессе Бродского: поэта будут судить как тунеядца как раз за отсутствие официального «удостоверения», что он писатель).

«Настоящий» писатель с книжечкой получал право нигде не служить, нанимать литературного секретаря, по графику издавать свои литературные произведения, вести полноценную «литературную жизнь» – с творческими командировками в Ялту, Пицунду и Коктебель; «круглыми столами» и неделями длящимися «днями национальных литератур», переходящими в мощные застолья; встречами с зарубежными коллегами и благодарными читателями.

Как и во всякой государственно-бюрократической структуре, в Союзе писателей существовала довольно жесткая иерархия, своя табель о рангах. Недаром Борис Слуцкий как-то иронически предложил «ввести для всех писателей звания и форму. Самое высокое – маршал литературы. На погонах – знаки отличия для каждого жанра».

«Идея была подхвачена, – продолжает мемуарист, – Бориса засыпали вопросами, он отвечал мгновенно. „Первое офицерское звание?“ – „Только с вступлением в Союз – лейтенант прозы, лейтенант поэзии и так далее“. – „Может ли лейтенант критики критиковать подполковника прозы?“ – „Ни в коем случае. Только восхвалять. Звания вводятся для неуклонного проведения в литературе четкой субординации“… „Как быть с поручиками Лермонтовым и Толстым?“ – „Присвоить посмертно звание маршалов“»[9].

Внутри по-военному четкой и отчасти даже писанной системы (председатель союза, секретари союза, главный редактор и пр.) существовало менее очевидное, но ясное для всех посвященных двухэтажное деление на «с лестью преданных», «автоматчиков партии», «верных слуг режима» и «допущенных к столу» скрепя сердце, на голый официоз и официальную (в смысле – официально публикуемую, проходящую цензуру), но внутренне оппозиционную литературу.

Для читателя-современника различие между «Сибирью» и «Прощанием с Матерой», «Блокадой» и «Блокадной книгой», каким-нибудь «Домом в лесу» (или в степи) и «Домом на набережной» было очевидным.

На пути в этот официальный литературный рай существовало и свое чистилище-накопитель в виде литературных кружков и объединений (знаменитые ЛИТО), совещаний молодых писателей, профкомов и групкомов литераторов при региональных писательских организациях, наконец, Литературного института, кажется, единственного в мире, где учили (пытались учить) «на писателя».

Дорога была трудна, неясна. «Неплохо, неплохо… – наставляет героя «Невидимой книги» «классик нашей литературы», уважаемый официальный оппозиционер. – Только все это не для печати. 〈…〉 Литератор должен публиковаться. Разумеется, не в ущерб своему таланту. Есть такая щель между совестью и подлостью. В эту щель необходимо проникнуть». И получает в ответ: «Мне кажется, рядом с этой щелью волчий капкан установлен» (3, 371–372).

С конца пятидесятых годов разрозненные усилия, отказ играть по сложившимся правилам складываются в тенденцию. Возникает и укрепляется феномен параллельной культуры, другой литературы. «Я уже тогда знал о существовании так называемой второй культурной действительности. Той самой действительности, которая через несколько лет превратится в единственную реальность…» – вспомнит Довлатов о самом начале шестидесятых (3, 360).

Этот второй уровень, второй слой литературной реальности тоже оказывается двухэтажным.

Утверждают, что еще в сороковые годы оригинальный и мало издававшийся поэт Николай Глазков ставил на титульном листе своих машинописных сборников словечко «самсебяиздат» (по аналогии с Госиздатом, Политиздатом и прочими официальными издатами). Традиции такой нежелательной, неодобряемой литературы можно, конечно, возвести к «прелестным письмам» Стеньки Разина, спискам «Горя от ума» и большевистским листовкам. Но не историческим эпизодом, а воспроизводящимся потоком, новой культурной реальностью самиздат стал только в шестидесятые.

Возвращение в догутенбергову эпоху приобрело обвальный характер. Перепечатывались и распространялись не просто отдельные тексты. Появились машинописные сборники, журналы; иные из них выходили полтора десятилетия. Кроме беллетристики с поэзией и политики, самиздат вбирал в себя философию и богословие, мистицизм и оккультизм, эротику и порнографию, разнообразные инструкции, советы и рекомендации[10].

Эпиграфом и памятником явлению осталась (тоже самиздатская) песня-баллада Александра Галича «Мы не хуже Горация».

Что ж, зовите небылицы былями,

Окликайте стражников по имени!

Бродят между ражими Добрынями

Тунеядцы Несторы да Пимены.

Их имен с эстрад не рассиропили,

В супер их не тискают облаточный,

«Эрика» берет четыре копии,

Вот и все!

…А этого достаточно!

Пусть пока всего четыре копии —

Этого достаточно! 〈…〉Бродит Кривда с полосы на полосу,

Делится с соседской Кривдой опытом,

Но гремит напетое вполголоса,

Но гудит прочитанное шепотом[11].

Свидетельство очевидца: «Не приходится сравнивать тиражи даже самых распространенных самиздатских текстов с гигантскими тиражами официальной литературы. Но 100 000 экземпляров брошюры партийного идеолога не будут прочитаны никем, а из тысячи машинописных копий трактата Сахарова каждую прочтет сто человек. Увы, мы не располагаем и никогда не будем располагать статистикой в этой области, но в нашем распоряжении масса примеров, свидетельствующих о широчайшей распространенности самиздата»[12].

Анекдот тех лет. Мама просит подругу перепечатать на машинке «Войну и мир». На вопрос «зачем?» отвечает, что дочка не читает ничего, кроме самиздата.

Еще одним этажом неподцензурной, неофициальной литературы становится «тамиздат» – книги писателей, живущих здесь, в СССР, но печатающихся там, на Западе, – в Америке, Франции, Германии.

В России все повторяется. Прообразом тамиздата тоже можно счесть заграничные издания Герцена. (Посвященный памяти А. Белинкова тамиздатский сборник семидесятых годов был назван «Новый колокол».) Историю нового тамиздата обычно начинают с пастернаковского «Доктора Живаго»[13]. В дальнейшем процесс становится труднообозрим: множество журналов и книг по разнообразию и качеству (но, конечно, не по тиражам, которые были в десятки и сотни раз меньше, оставаясь на уровне пушкинской эпохи: тысяча экземпляров – уже успех) вполне сопоставимы с литературой метрополии.

Волшебным словом для авторов второй литературы становится в семидесятые годы «Ардис». В 1971 году американские слависты Элендея и Карл Проффер организуют в городе Анн-Арбор (штат Мичиган) издательство под таким названием. Наряду с изданием

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.