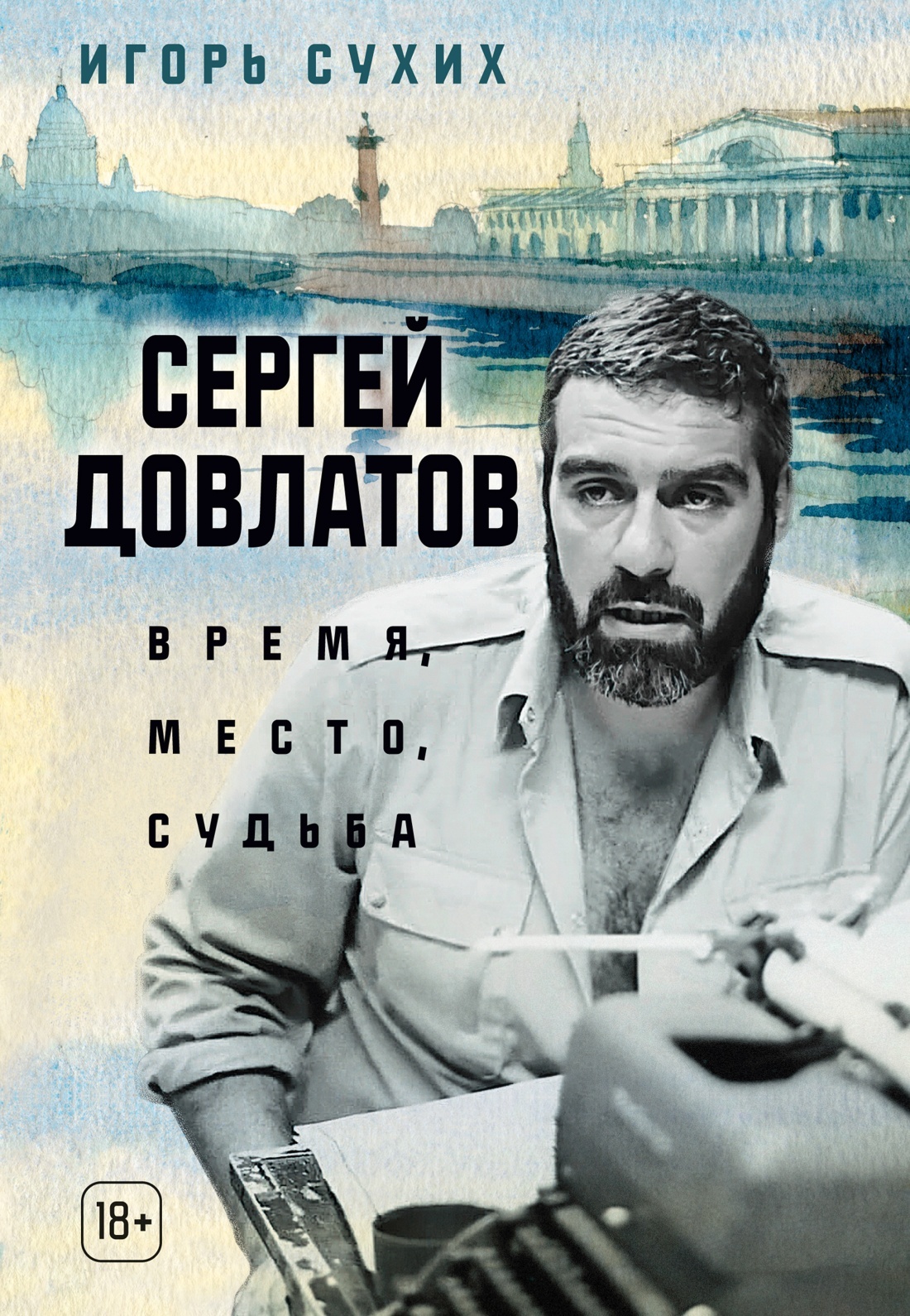

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Игорь Николаевич Сухих

- Страниц: 12

- Добавлено: 2025-11-05 10:00:12

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих» бесплатно полную версию:За три с половиной десятка лет – с тех пор, как произведения Довлатова оказались доступны русским читателям, – он стал едва ли не самым популярным русским писателем ХХ века.

«Сергей Довлатов: время, место, судьба» – первая и пока единственная книга, в которой осмысляются ключевые вопросы его биографии и творчества. Книга известного литературоведа и критика Игоря Сухих выдержала уже несколько переизданий и считается классической работой о Довлатове. Адресованная широкому кругу читателей, написанная легко и интересно, она дает нам новый опыт прочтения любимых произведений, помогает понять литературный и исторический контекст довлатовской прозы и ее внутренние законы.

Проза Довлатова обманчиво проста. Даже поклонникам писателя вспыхнувший в начале 1990-х годов интерес к наследию «последнего культурного героя советской эпохи» (так называли Довлатова критики) казался быстротечным. Выдержав серьезную проверку временем, его произведения («Зона», «Заповедник», «Наши», «Иностранка», «Чемодан» и др.) и сегодня востребованы читателями. В чем же секрет мастерства Довлатова – поможет разобраться эта книга.

Издание снабжено вклейкой с фотографиями.

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих читать онлайн бесплатно

Игорь Сухих

Сергей Довлатов: время, место, судьба

Рецензенты:

доктор филологических наук А. Д. Степанов (СПбГУ),

кандидат искусствоведения А. Д. Семкин (РГИСИ)

В издании упоминается Александр Александрович Генис, признанный иностранным агентом.

© И. Н. Сухих, 2025

© Н. Н. Аловерт, фото, 2025

© Н. Я. Шарымова, фото, 2025

© Оформление

ООО «Издательство АЗБУКА», 2025

⁂

Предисловие–2025

Книга «Сергей Довлатов: время, место, судьба» выходит пятым изданием, ровно через тридцать лет после первого, что для работ подобного жанра – удивительное исключение. Ю. М. Лотман определял «короткое филологическое бессмертие» в 25 лет.

Бо́льшая заслуга в этом, конечно, не автора, но героя.

Вспышка интереса к творчеству С. Д., даже его поклонникам казавшаяся поначалу странной и преходящей, превратилась в ровное горение. За три десятилетия непрерывных переизданий, в общем-то, небольшого литературного наследия простодушный Рассказчик превратился в современного классика, одного из последних культурных героев советской эпохи. Вакансии мрачного Поэта-метафизика и сурового Писателя-общественника заняты последними русскими нобелевскими лауреатами.

Уступая им в официальных почестях, С. Д., пожалуй, превосходит всех в читательской любви. Критиков, тайных и явных недоброжелателей, у него явно меньше. Мемуары и псевдомемуары «о Сереже» можно измерять уже не страницами, а килограммами. Как положено, появилась и биография в серии «Жизнь замечательных людей» – чуть позднее, чем Бродского, Солженицына, Окуджавы, но раньше, чем Трифонова, Леонова, Фадеева и других диссидентов и классиков советской эпохи. К очередному юбилею автор «Пяти углов» (так и не опубликованная первая книга) вернулся в родной город – памятником. Издано, наконец, достаточно полное и впервые комментированное Собрание сочинений (СПб.: Азбука-Аттикус, 2019; 2-е изд. – 2024).

«Обидеть Довлатова легко, а понять – трудно».

Понять Довлатова-писателя за пределами узкого академического круга по-прежнему пытаются немногие. На одной чаше весов – пара малотиражных исследований, несколько десятков (уже!) диссертаций, сотни статей. На другой – необозримое море заметок и колонок, репортажей из «довлатовских» мест, интервью с «посвященными», мнений, обсуждений и даже «Виртуал текстов Сергея Довлатова», живой журнал с того света, датированный 8 сентября 2002 года – 19 августа (не символическая ли дата?) 2008 года (https://dovlatov.livejournal.com).

В этой книге читателю предлагается опыт понимания. Возможно, он покажется кому-то менее занимательным, чем подробности несостоявшегося романа или справка о количестве выпитого в «нашей компании». Но чтение и понимание – высший род уважения к пишущему человеку.

Писатели обычно задираются: им не филологи с критиками нужны, а дружеское мнение да читательская любовь. В таких случаях я вспоминаю чеховского героя: «Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь знай себе проходит».

Последним читателем любого автора окажется филолог.

Довлатову, впрочем, до этого далеко. Он любил безнадежно-стоическое высказывание Мих. Зощенко и однажды сделал его эпиграфом к собственному очерку: «Все спокойно, дорогой товарищ! Никто никого не оскорбил. Литература продолжается».

3 июня 2010 г.

25 декабря 2016 г.

28 мая 2025 г.

Место: Вторая реальность

Стучит машинка. Вот и все, дружок…

Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох.

Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах,

Эпоха на колесах нас не догонит, босых.[1]

«Никого из этих мальчиков нет теперь на белом свете. Кто погиб на войне, кто умер от болезни, иные пропали безвестно. А некоторые, хотя и живут, превратились в других людей. И если бы эти другие люди встретили бы каким-нибудь колдовским образом тех, исчезнувших, в бумазейных рубашонках, в полотняных туфлях на резиновом ходу, они не знали бы, о чем с ними говорить. Боюсь, не догадались бы даже, что встретили самих себя»[2].

Любая историческая эпоха существует, пожалуй, в трех лишь отчасти совпадающих вариантах. Как непосредственная проживаемая реальность. Как ее сиюминутное культурное запечатление. Наконец, для тех, кому повезло дожить до воспоминаний, – как ее мемуарный образ, портрет, предъявляемый ближайшим современникам («Вы, нынешние, ну-тка!»), а через них – большому времени.

И только потом приходит историк (Пимен) и начинает взвешивать, сравнивать, разбираться.

Минувшее проходит предо мною —

Давно ль оно неслось, событий полно,

Волнуяся, как море-океан?

Теперь оно безмолвно и спокойно,

Немного лиц мне память сохранила,

Немного слов доходят до меня,

А прочее погибло невозвратно…[3]

«Игорь Вячеславович, костлявый юноша в тесном провинциальном пиджачке, в очках, залепленных дождем, думал вот что: „…бывают времена, когда истина и вера сплавляются нерасторжимо, слитком, трудно разобраться, где что, но мы разберемся“»[4].

Самонадеянный молодой человек будто не помнит старый демагогический вопрос: что есть истина?

«Секрет истины: просто кто долго живет, кто кого перемемуарит»[5].

В динамические, катастрофические эпохи (а сегодня мы, кажется, существуем именно в такую) все меняется слишком быстро. Шестидесятые – первая половина восьмидесятых годов, ближняя наша история, кажутся временами настолько далекими, что даже те, кто, слава богу, жив-здоров, смотрят на себя со стороны. Для тех же, кто появился позже, это почти баснословные времена. Потому первым Пименам, скромным историкам в залепленных дождем очках, приходится напоминать самое (для тех современников) очевидное.

Сергей Довлатов, словно предчувствуя, что долго жить ему не удастся, начал мемуарить одним из первых. Фрагмент конца восьмидесятых под заглавием «Мы начинали в эпоху застоя» начинается так: «За последние годы в советской, да и в эмигрантской прессе выработались определенные стереотипы и клише – „казарменный социализм“, „административно-командная система“ и в более общем смысле – „эпоха застоя“. Сразу же представляется нечто мрачное, беспросветное, лишенное каких бы то ни было светлых оттенков. Но жизнь, как известно, и в том числе – культурная жизнь страны, шире и многозначнее любого, самого выразительного стереотипа. Так что и в эпоху застоя, на которую пришлось начало моих литературных занятий, встречал я людей, достойных любви, внимания, благодарности» (5, 309).

О людях – позже. Сначала – о «культурной жизни страны», потому что она, в отличие от индивидуальных стилей и литературных форм (стихами и прозой пишут и сегодня), с конца восьмидесятых годов изменилась кардинально.

С конца шестидесятых годов, когда Довлатов начал носить по редакциям первые рассказы, послевоенная, послесталинская, послеоттепельная структура экономической, политической, культурной жизни – то, что назовут «эпохой застоя», – уже почти определилась. Начинался очередной «цикл» литературного развития.

«Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Дом Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда», – прокричал в тридцатом году в «Четвертой прозе» Мандельштам[6].

Через тридцать лет власть, как пушкинский Герман, бывало, обдергивалась, потому деление произведений становилось более сложным.

Опубликовали в «Новом мире» «Один день Ивана Денисовича», и его автор даже выдвигался на Ленинскую премию (1962). Но когда А. Синявский и Ю. Даниэль, ставшие Абрамом Терцем и Николаем Аржаком, передали свои тексты за границу, псевдонимы были раскрыты, авторов осудили и отправили в лагерь (1966). «Со времени дела правых эсеров – легендарных уже героев революционной России – это первый политический (такой) процесс. Только правые эсеры уходили из зала суда, не вызывая жалости, презрения, ужаса, недоумения… – подводил итог старожил ГУЛАГа В. Шаламов. – Здесь судили писателей, а свое писательское звание Синявский и Даниэль защищали с честью»[7].

Уголовное преследование литературных текстов придавало происходящему какой-то парадоксальный, гротескный характер. Едва ли

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.