Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих Страница 6

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Игорь Николаевич Сухих

- Страниц: 12

- Добавлено: 2025-11-05 10:00:12

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих краткое содержание

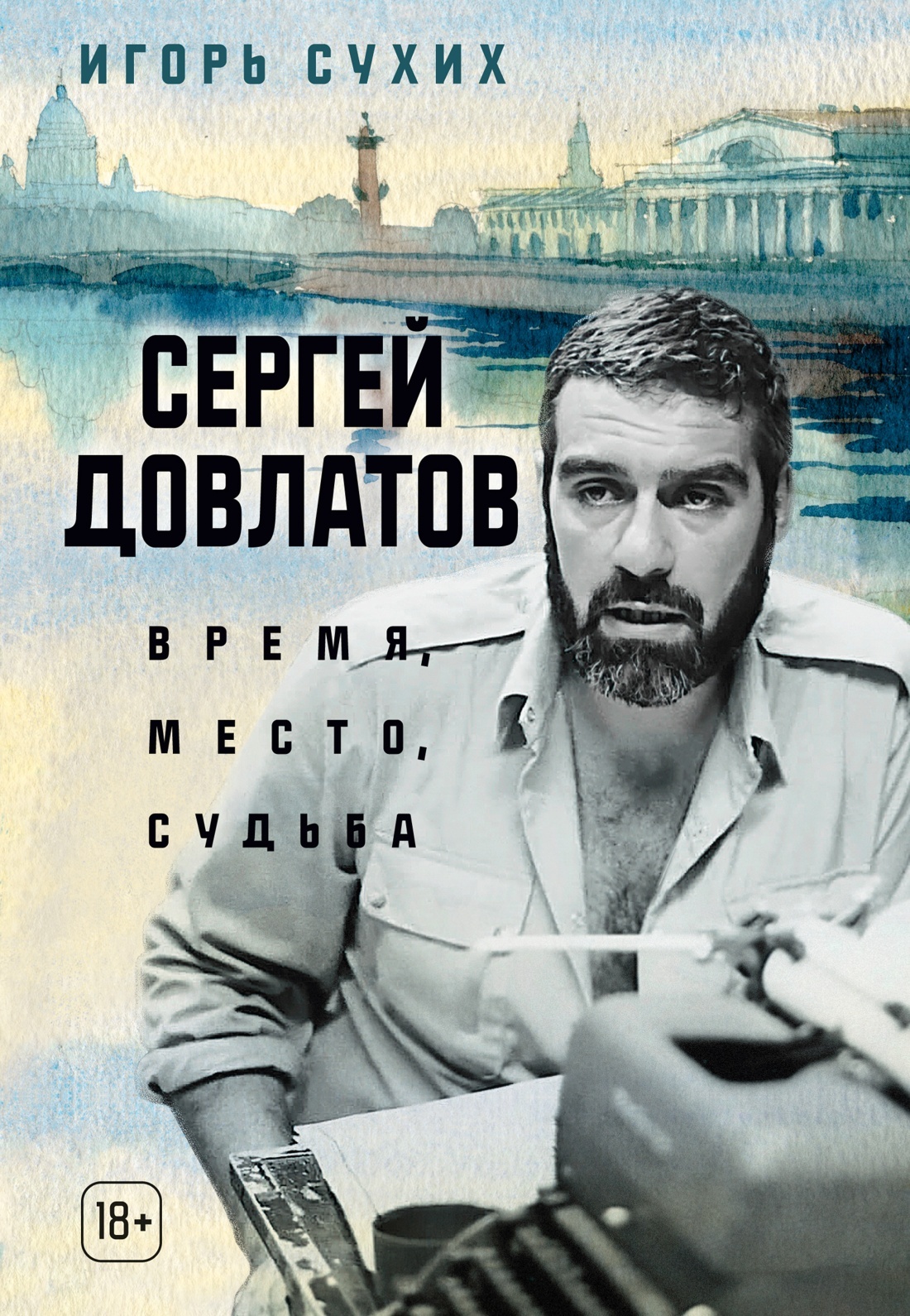

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих» бесплатно полную версию:За три с половиной десятка лет – с тех пор, как произведения Довлатова оказались доступны русским читателям, – он стал едва ли не самым популярным русским писателем ХХ века.

«Сергей Довлатов: время, место, судьба» – первая и пока единственная книга, в которой осмысляются ключевые вопросы его биографии и творчества. Книга известного литературоведа и критика Игоря Сухих выдержала уже несколько переизданий и считается классической работой о Довлатове. Адресованная широкому кругу читателей, написанная легко и интересно, она дает нам новый опыт прочтения любимых произведений, помогает понять литературный и исторический контекст довлатовской прозы и ее внутренние законы.

Проза Довлатова обманчиво проста. Даже поклонникам писателя вспыхнувший в начале 1990-х годов интерес к наследию «последнего культурного героя советской эпохи» (так называли Довлатова критики) казался быстротечным. Выдержав серьезную проверку временем, его произведения («Зона», «Заповедник», «Наши», «Иностранка», «Чемодан» и др.) и сегодня востребованы читателями. В чем же секрет мастерства Довлатова – поможет разобраться эта книга.

Издание снабжено вклейкой с фотографиями.

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих читать онлайн бесплатно

Неофициальная культура, литература «Сайгона» чаще всего противостояла официозу по-иному. Она формировала литераторскую парадигму, начиналась с эстетства как формы поведения и эстетической самодостаточности текста в самых разных, причудливых его видах и формах.

Предельный вариант с иронией упоминает Довлатов в самом начале «Невидимой книги». Там речь идет о двух романистах: роман одного представляет собой «девять листов засвеченной фотобумаги», главное действующее лицо наиболее зрелого романа другого – презерватив (3, 352). В конкретном контексте эти художественные жесты вовсе не бессмысленны. Засвеченная фотобумага вызывающе отрицает требуемые партией и народом от официального писателя духоподъемные произведения вроде: «Биссектриса добра», «Гипотенуза любви», «Сердце на ладони», «Чайки летят к горизонту», «Веди меня, Русь», «Дождь идет ромбом», «Верблюд смотрит на юг» и т. д. (пародийные примеры из довлатовского письма, за которыми без труда распознаются реальные прототипы. – МД, 518). Презерватив – кукиш (конец), показанный вымученным литературным героям, надрывающимся в буднях великих строек, перевыполняющим (или, наоборот, недовыполняющим) план.

Более мягкий вариант противостояния писательской позиции «отражения и борьбы» возникает в наставлении старшего товарища по содружеству «Горожане»: «Борис Вахтин провозглашал: „Не пиши ты эпохами и катаклизмами! Не пиши ты страстями и локомотивами! А пиши ты, дурень, буквами – А, Б, В…“» (3, 370).

Исходная установка понятна: литература – искусство слова, словесность. Акцент на буквах (у Довлатова он потом превратится в забавное внутреннее правило: слова в предложении не должны начинаться с одной буквы) позволяет отодвинуть в сторону обязательные для официозной литературы эпохи и катаклизмы. Но далее возникает любопытная и весьма принципиальная эстетическая развилка: литератор пишет буквами о буквах или только с помощью букв?

«Слово и есть главный герой Довлатова. К приключениям слов сводится и весь сюжет его рассказов. В принципе ему не важно, о чем рассказывать, – эффектно формулирует критик. – По Довлатову, искусство рассказчика сродни другим искусствам, не владеющим членораздельной речью, – музыке или живописи» (МД, 479).

Таков Довлатов по Генису. (Правда, через две страницы в той же статье критику кажется, что «из всех искусств Довлатову ближе всего скульптура» и его книги превращаются в «портретную галерею, где автор бредет мимо персонажей». – МД, 481. И остается только полностью согласиться с тем, что сказано еще через несколько строк: «Сегодня все мы пытаемся найти к Довлатову ключ. При этом одни подбирают шифр, другие – отмычку, третьи орудуют фомкой». – МД, 481.)

Можно подумать, что автор «Чемодана» – какой-то прозаический Крученых с пафосом простого, как мычание, слова как такового и знаменитыми стихами «дыр, бул, щил, убещур».

Между тем даже эксцентричная фраза о буквах и катаклизмах окружена корректирующим контекстом. «Желая вернуть литературе черты изящной словесности, они (литературное содружество „Горожане“. – И. С.) настойчиво акцентировали языковые приемы. Даже строгий Ефимов баловался всяческой орнаменталистикой». И далее: «В общем, пригласив меня, содружество немедленно распалось. Отделился Ефимов. Он покончил с литературными упражнениями и написал традиционный роман „Зрелища“» (3, 370). «Литературные упражнения», «баловаться орнаменталистикой» – так не говорят о родном и близком.

Но самое главное, что против буквального понимания идеи «буквенности» восстают довлатовские тексты. При всем своем внимании к слову, фразе рассказчик Довлатов, подобно «отделившемуся» Ефимову, в чем-то не боится быть вызывающе традиционным. Его эстетизм – особой, не экстремально-авангардистской, а скорее флоберовской природы (о чем точно написал Л. Лосев)[36].

Пресловутые «муки слова» есть на самом деле трудности выражения в слове, имманентного преодоления слова, как сказал бы Бахтин. Слово в прозе Довлатова не ткань, не материя, не поверхность, не орнамент, не музыка, не чистая пластика, а скорее прозрачное стекло, окно, через которое мы вслед за повествователем заглядываем в мир.

«Люблю обычные слова, / Как неизведанные страны. / Они понятны лишь сперва, / Потом значенья их туманны. / Их протирают, как стекло, / И в этом наше ремесло»[37].

«Как я хочу, чтоб строчки эти / Забыли, что они слова, / А стали: небо, крыши, ветер, / Сырых бульваров дерева! / Чтоб из распахнутой страницы, / Как из открытого окна, / Раздался свет, запели птицы, / Дохнула жизни глубина»[38].

Почти уверен, что строчки эти были на слуху и в памяти рассказчика Довлатова. Д. Самойлова он считал одним из немногих авторов, определяющих уровень современной поэзии (МД, 340). Стихотворение В. Соколова парафразирует другой, намного более известный текст (или счастливо совпадает с ним).

В письме конца семидесятых Довлатов, перечисляя любимые романы, сопровождает список «единственной цитатой, которую выписал за всю мою жизнь». Цитата такова: «…Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания, и приходил в ужас от того, как он далек от этого идеала… (Пастернак)» (МД, 525).

Источник точно не назван, видимо, из-за его тогдашней крамольности и – для второй культуры – общеизвестности. Довлатов цитирует «Доктора Живаго» (ч. 14, гл. 9). Чуть-чуть продолжу цитату: «Во вчерашних набросках ему хотелось средствами, простотою доходящими до лепета и граничащими с задушевностью колыбельной песни, выразить свое смешанное настроение любви и страха и тоски и мужества, так чтобы оно вылилось как бы помимо слов, само собою»[39].

Стремление «впасть, как в ересь, в неслыханную простоту» совпадает у героя романа и его автора. «Устаревшая», вызывающая в искусстве авангарда лишь пренебрежительную насмешку категория «содержания», чувства любви и страха, тоски и мужества, у позднего Пастернака реабилитируется, становится целью, сверхзадачей. Незаметный стиль, непритязательный слог, доходящая до лепета простота и др. воспринимаются и как довлатовская самохарактеристика, как свое, обнаруженное в чужом и вроде бы далеком. Обычные слова, которые погружают в некий эстетический транс, становятся окном в иную реальность – мотив, не раз повторяющийся в довлатовской прозе.

В «ужасной пролетарской повести», по поздней самохарактеристике, которая была сокращена до рассказа «По собственному желанию» и напечатана в журнале «Нева» (1973. № 5), есть, кажется, только один живой эпизод. Герой – боксер, романтик, слесарь-сборщик и просто хороший парень Борис Сорокин (он-то и собирается уйти с родного завода по собственному желанию) – получает от интеллигентной библиотекарши вместе с книжкой про шпионов какое-то непонятное «Голубое и зеленое» (речь идет о сборнике рассказов Ю. Казакова).

«Сначала книга не понравилась Сорокину. В ней решительно ничего не происходило. Люди мирно беседовали, ходили на работу. Слишком уж все это было похоже на обычную жизнь с ее нормальными заботами, без выстрелов, без автомобильных гонок, без диверсантов, рома и марсиан.

Но вот он прочитал такую фразу. Ничего особенного: „Корнеев затянулся и бросил сигарету. Огонек еще долго розовел на снегу“.

И вдруг Борис ясно ощутил сухой морозный день без ветра, увидел голубоватый наст и мутные фонари над тротуаром. А ведь было лето. Распахнутые окна, полотняные тенты, запах бензина и шум листвы в соседнем сквере. Но все равно: „Огонек еще долго розовел на снегу“. И Борис явственно слышал, как взвизгивает снег под ногами прохожих в сухой февральский день»[40].

Прочитал фразу – и вдруг шагнул в иную реальность. За окном – лето, а в окошке текста – сухой февральский день.

Аналогичный прием встречается и в настоящей довлатовской прозе: в рассказе уже не о читателе, а о рождении писателя в «Зоне». Там другой Борис, Алиханов, в холодный зимний день вдруг проваливается в лето. «И тут Алиханов неожиданно почувствовал запах морского ветра и рыбы. Услышал довоенное танго и шершавые звуки индонезийских междометий. Разглядел во мраке геометрические очертания палаток. Вспомнил ощущение горячей кожи, стянутой мокрыми, тугими лямками…» (1, 212).

В обоих случаях сходное психологическое движение: вдруг почувствовал – разглядел – услышал – вспомнил (даже если это было не с тобой).

Так начинают жить литературой.

В отдельной публикации рассказ из «Зоны» называется «Голос». В письме конца шестидесятых автор признается: «…Я не уверен, что мои

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.