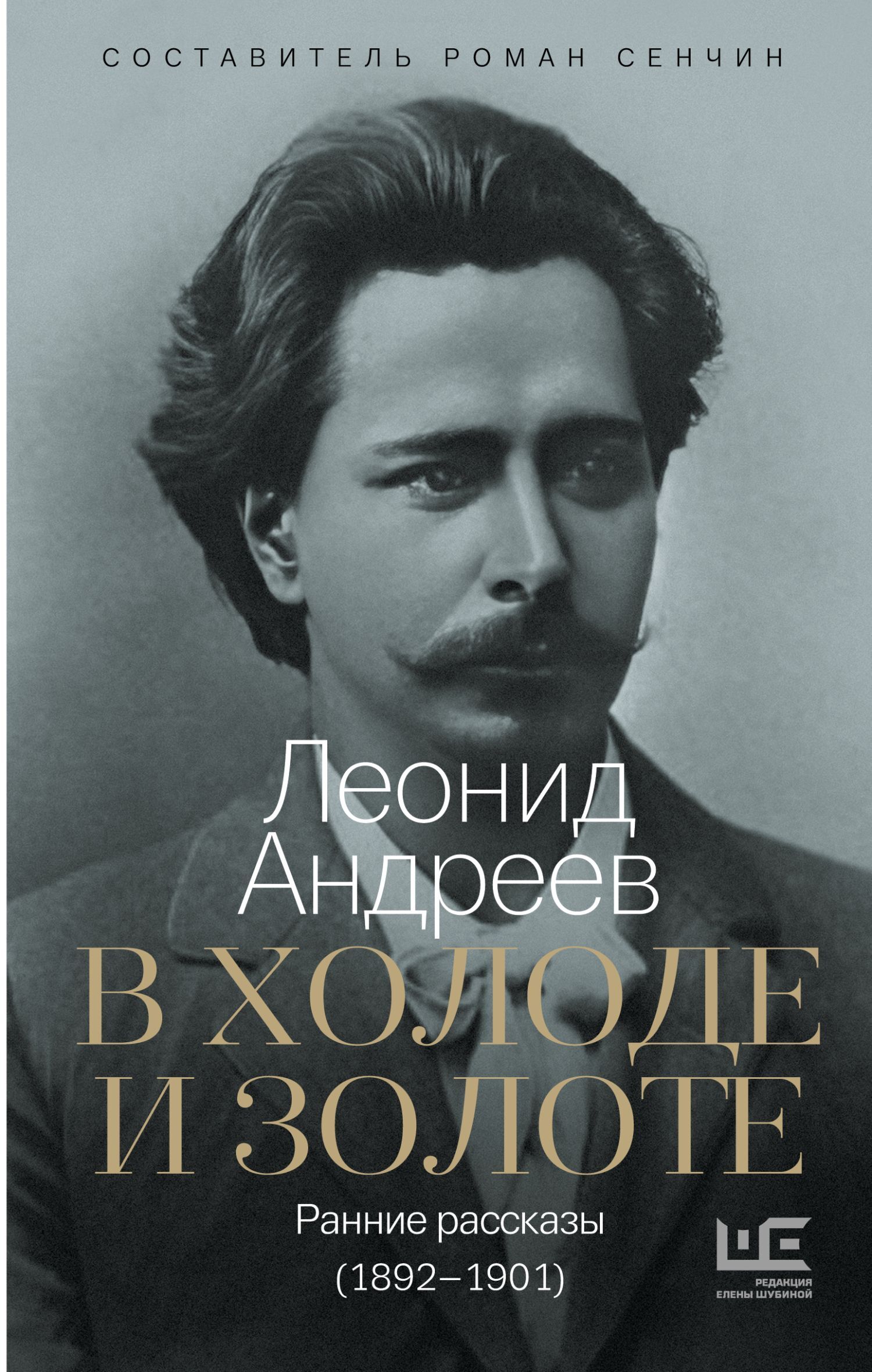

В холоде и золоте. Ранние рассказы (1892-1901) - Леонид Николаевич Андреев Страница 11

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Проза / Классическая проза

- Автор: Леонид Николаевич Андреев

- Страниц: 19

- Добавлено: 2025-12-10 07:00:03

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

В холоде и золоте. Ранние рассказы (1892-1901) - Леонид Николаевич Андреев краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «В холоде и золоте. Ранние рассказы (1892-1901) - Леонид Николаевич Андреев» бесплатно полную версию:В книге, составленной Романом Сенчиным, собраны ранние, малоизвестные рассказы Леонида Андреева (1871–1919), которые он сам не включал в переиздания, но бережно хранил в своем архиве.

«В этой книге можно увидеть будущего знаменитого писателя, который уже почувствовал свои темы, нащупал свой язык, свои типажи, но еще не научился правильно писать, и потому во многих рассказах немало драгоценного сора. Многие тексты предельно автобиографичны, написаны почти с натуры. Юношеская любовь, бедность, пьянство, гимназисты, студенты, жители орловской Пушкарной слободы – герои по-настоящему живые, слышна их речь. „Совсем сочинять не могу“,▫– сетовал молодой Андреев. Позже научился, но это уже совсем другая история…»

(Роман Сенчин)

В холоде и золоте. Ранние рассказы (1892-1901) - Леонид Николаевич Андреев читать онлайн бесплатно

– Эх, ребятки!.. – произнес Болотин, любовно следя глазами за серой фигурой.

Дома встретили его с радостью. Отец, гордившийся им и крайне уважавший всякую «умственность», не осмелился выговаривать Сереже, а мать была рада сыну, как и всякая мать. Он был у них один.

– Ты, брат, не робей. Отдохнешь, а там и работки достанем, – сказал отец.

– Ладно, ладно, старичок мой милый! – засмеялся Сергей, целуя щетинистую щеку отца.

Жизнь скоро вошла в колею. Вначале Сергей только и делал, что отсыпался да отъедался, а в промежутках воевал с отцом. Старик был характерный. В спорах соглашался, а поступал по-своему.

– Мы люди старые, Сережа, – говорил он с тихой улыбкой, когда тот укоризненно, без слов качал головой.

Завязались мало-помалу знакомства. Люди были как все люди в провинции. Старики толковали о службе и играли в винт; жены сплетничали и ругали детей и кухарок, а дети занимались кто чем. Дочки наряжались, читали романы и влюблялись; были, впрочем, и такие, что о курсах мечтали. Сыновья или играли в лошадки, или, постарше, читали Майн-Рида, Писарева и ухаживали за гимназистками. Были среди них, как признак времени, пессимисты, всегда мрачные и торжественные и свысока относившиеся к остальным.

Старики сперва косо посматривали на Болотина, ибо некоторые принимали его за Базарова, еще не устаревшего в провинции. Потом, видя, что он грубостей не говорит и одевается чисто, успокоились. Он стариков и не трогал, а пристроился к молодежи.

Гулял он как-то в общественном саду с двумя гимназистами. Один был пессимист, но лишь недавно посвященный и потому часто срывавшийся, другой – совсем зеленый юнец, жадно внимавший каждому слову Болотина.

– Люди – скорпионы, заключенные в банку, – сказал пессимист.

– Вас ужалил кто-нибудь?

– Никто меня не ужалил, а только жизнь – нелепость.

– Все это, голубчик, от безделья.

– От безделья? – вспыхнул гимназист. – Сказали бы вы это Евгении Дмитриевне, она бы вам ответила.

– Батюшки мои, пессимистка! Первый раз слышу. Значит, скверно дело, коли и женщины, с их великим запасом веры и любви, ударились в хандру. Вы не знаете этого чуда? – спросил Болотин у юнца.

– Знаю. Барышня ничего, только слишком важничает. И отчаянная какая-то.

– Познакомьте-ка.

Два черных глаза пытливо и с насмешкой взглянули на него с бледного лица.

– Это вы здешний Базаров? – спросила Евгения Дмитриевна, протягивая руку.

– Вот вы какая… – сказал вместо ответа Болотин, внимательно и добродушно вглядываясь в нее.

Она засмеялась и предложила место возле себя. Завязался оживленный разговор.

С этого дня началась между ними борьба. Евгения Дмитриевна была умнее, живее и остроумнее в выводах, но он – начитаннее и, главное, убежденнее. Вера столкнулась с отрицанием, и вера должна была победить, тем более что отрицание на этот раз выбрало себе совсем неподходящий сосуд. Евгения Дмитриевна отрицала лишь потому, что ей слишком хотелось верить.

Начитавшись и плохих, и хороших романов, она искала необыкновенных людей, необыкновенных чувств. Величие, сила стали ее идеалом. Провинция же давала только тех людей, которые «фабрикуются тысячами», по выражению Нордау.

Она стала презирать их, брезгливо отворачиваясь от жизни и углубляясь в себя. В себе она нашла зародыши низких мыслей и чувств; мысленно развивая их, возводя в квадрат, она стала презирать себя. Отсюда один шаг к повальному отрицанию. Но это было скорее не отрицание, а великая каша. Культ Наполеона уживался с отрицанием всего великого в природе человеческой; апология смерти с страстной жаждой жизни. Будь она глупее, она, как и сотни ей подобных, нашла бы своего Наполеона в подпоручике Жеребцове или просто скучала бы и кисейничала, но ее пытливый, живой ум не мог помириться с безжизненной унылой спячкой. Резкостью и парадоксальностью своих взглядов она ужасала стариков и привлекала к себе зеленую молодежь, образовавшую вкруг нее что-то вроде школы.

Учеников своих она третировала и часто с непонятным для них раздражением разгоняла их.

– Ничего, ничего вы не понимаете! – кричала она, и непонятные слезы блестели на ее глазах.

– Шальная, совсем шальная! – говорила особа, жившая у них в доме и заменявшая умершую мать, а отец молча поднимал брови и уезжал в клуб.

Сопротивлялась она Болотину со страстью, с ожесточением, но недолго.

– Эх, Евгения Дмитриевна, – говорил он, – не той меркой вы меряете людей, как нужно. По вашей мерке, тот великий человек, кто больше людей погубит. Нет, вот великие люди…

И он называл ей имена истинных благодетелей человечества, рисовал величавую картину, в которой сотни, десятки незаметных личностей реформировали человечество, создавали прогресс, науку, давали жизнь, и свет, и свободу страдающим людям.

Он говорил красноречиво, ибо верил в то, что говорил. Горели глаза Евгении Дмитриевны, и проносились в голове смутные образы людей-пигмеев, ворочающих горы, рисовалось человечество счастливое, радостное, благодарное, подносящее венки своим избавителям.

– Знаете, раз я хотела даже отравиться… – говорила как-то она в минуту откровенности.

– Ну и что ж?

Она улыбнулась.

– Страшно стало… Нет, дрянь я, дрянь человечишко, – прибавила она со злостью и отвернулась.

– И не дрянь вы человечишко, а просто здоровый человек, которому смерть противна.

Так говорили они, спорили, раза два поругались – и сговорились. Школа была разогнана, а они составляли планы будущей совместной жизни. Любовь пришла незаметно.

– Вот так штука! – сказал ей Болотин, – я ведь вас люблю, оказывается!..

Она задумчиво стряхивала пыль с платья и молчала.

– Ну-с, Евгения Дмитриевна?

– Что же тут удивительного? – ответила она.

– Ну а вы-то?

– Не знаю… Люблю, кажется. Да, люблю.

Она давно заметила, что дело идет к любви. Но любила ли его, не знала. Временами он ей нравился, временами что-то в нем злило ее.

Болотин бывал уже у них в доме. Особа, привыкнув к своеволью Евгении, не обращала на него внимания, а отец бывал или в банке, коего был директором, или в клубе. У Евгении Дмитриевны был брат, офицер, также редко сидевший дома. На Болотина и сестру он смотрел как на юродивых и при встрече обыкновенно спрашивал:

– Ну, как ваш Дарвин?

А у сестры:

– Ну а твой, как… как его там… Шопенгауэр? – не подозревая, что Дарвин давно уже подружился с сумрачным философом. Когда же ему хотели отвечать, он отмахивался руками и уходил.

Бывал еще в доме Занегиных товарищ брата, офицер Торобьев, длинный и мрачный. Было очевидно для всякого, что он до потери рассудка влюблен в Евгению Дмитриевну. Ей он нравился.

– Он для меня настоящее memento mori[6], – говорила она Болотину.

Последнего Торобьев презирал,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.