Леонид Брежнев. Опыт политической биографии - Виктор Деннингхаус Страница 24

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Разная литература / Прочее

- Автор: Виктор Деннингхаус

- Страниц: 37

- Добавлено: 2025-09-06 04:03:01

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Леонид Брежнев. Опыт политической биографии - Виктор Деннингхаус краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Леонид Брежнев. Опыт политической биографии - Виктор Деннингхаус» бесплатно полную версию:Ключевая цель настоящей книги – охарактеризовать Л.И. Брежнева как главного героя «эпохи имени Брежнева», архитектора советского социального государства. Исследование написано в жанре новой политической биографии. Авторы отказались от хронологического нарратива, все повествование организуется вокруг фигуры Брежнева, которая является «глобализирующим объектом».

Основным документальным источником для написания книги послужил «бортовой журнал» Брежнева – его рабочие и дневниковые записи за 1964—1982 гг., а также большой массив документов из личного фонда Брежнева в Российском государственном архиве новейшей истории. Важными дополнительными источниками стали дневниковые записи и воспоминания современников Брежнева, начиная от представителей советских элит, в том числе из ближайшего окружения Брежнева, и заканчивая текстами рядовых советских граждан. Благодаря использованию оригинальной исследовательской оптики книга высвечивает грани личности Брежнева как человека и политика, которые до сего времени оставались в тени.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Леонид Брежнев. Опыт политической биографии - Виктор Деннингхаус читать онлайн бесплатно

Рабочие записи Брежнева свидетельствуют, что заниматься реабилитацией приусадебного хозяйства он начал практически в первые же дни после отстранения Хрущева. В своем «дневнике» он записывает вопросы, которые планировалось обсудить на заседании Президиума ЦК КПСС 20 октября 1964 г., в том числе «О законах по скоту – подходят какие-то сроки» и «О налогах снятие их когда что?»[271]. Речь шла об отмене указа Президиума Верховного Совета СССР «О денежном налоге с граждан, имеющих скот в городах», а также постановления Совета министров СССР «О мерах борьбы с расходованием из государственных фондов хлеба и других продовольственных продуктов на корм скоту», которые были приняты по настоянию Хрущева в один и тот же день, 27 августа 1956 г. Несмотря на всю казенность этих формулировок, речь шла об одном из жизненно важных вопросов для советского населения, который имел свою долгую непростую историю.

В ходе коллективизации приусадебное хозяйство утратило в деревне характер подсобного и превратилось в основной источник доходов колхозника. Зачастую приусадебные участки нарезались в полевых землях колхоза, что затрудняло учет приусадебных земель и давало возможность владельцам использовать для обработки участков тягловую силу, принадлежащую колхозам. Колхозники, как правило, распоряжались землями приусадебных участков по своему усмотрению, вплоть до сдачи в аренду.

Власть традиционно испытывала по отношению к личным приусадебным участкам двоякое чувство. С одной стороны, владение участком было неразрывно связано с членством в колхозе и являлось одной из немногих привилегий колхозников, позволявшей удерживать крестьян в деревне. Неслучайно наряду с усилением в середине 1930-х гг. налогового давления на единоличников в 1935 г. был принят новый Примерный устав сельхозартели, в котором предусматривались более высокие нормы личного приусадебного участка колхозного двора, чем в старом уставе, – до одного гектара земли. Кроме того, в это же время была проведена кампания по ликвидации «бескоровности» личных приусадебных хозяйств. Все эти нововведения были призваны послужить стимулом для вступления единоличников в колхозы.

С другой стороны, личный приусадебный участок давал колхозникам реальную возможность обеспечить свое существование помимо работы в колхозе, вырабатывая лишь минимум трудодней, который был необходим для сохранения формального статуса колхозника. Это, в свою очередь, ставило под удар всю колхозную систему внеэкономической эксплуатации и сверхнормативного изъятия сельскохозяйственной продукции. Своеобразным признанием высокой степени успешности данной адаптивной практики колхозников стал ряд постановлений руководства коммунистической партии и советского правительства, нацеленных на ограничение размеров личного приусадебного участка и сокращение подсобного хозяйства колхозников в целом.

Важным шагом власти в стремлении минимизировать трудовую деятельность колхозников, связанную с личными приусадебными участками, стало постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О нарушениях Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» от 21 января 1939 г. Постановление требовало ликвидировать до 15 апреля 1939 г. все нарушения устава по размерам приусадебных участков и нормам содержания скота. Нарушителям устава грозило исключение из колхоза «без права получения какого-либо участка земли и паевого взноса»[272]. Определенный итог кампании по борьбе с нарушениями колхозного устава подвел майский 1939 г. пленум ЦК ВКП(б), на котором было принято постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания». Помимо фиксации размеров земельных участков, отводившихся для личного пользования колхозников и единоличников, постановление содержало важное новшество: теперь владение личным приусадебным участком связывалось с выработкой минимума трудодней. Для большинства районов СССР ежегодный минимум был установлен в размере 80 трудодней. Колхозники, вырабатывавшие в течение года ниже указанной нормы, подлежали исключению из колхоза и утрачивали соответственно приусадебный участок[273]. При этом жесткие меры по ограничению размеров приусадебных участков применялись зачастую при переизбытке посевных площадей, которые колхозы были не в состоянии обрабатывать.

В годы Великой Отечественной войны, когда фонд потребления колхозников сократился до 12–14 % валового сбора зерновых, а выдача на трудодни в 1943–1944 гг. уменьшилась по сравнению с довоенной в четыре-пять раз (например, в 1943 г. около половины колхозников Сибири получали 240 грамм зерна в день, а еще 11 % – меньше 100 грамм)[274], личное приусадебное хозяйство стало фактически единственным гарантом физического выживания сельских жителей. Кроме того, по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции подсобные хозяйства опередили колхозно-совхозную систему. Так, к концу войны на своих участках трудящиеся производили 75 % всего картофеля в СССР, ставшего для большинства населения «первым» хлебом. По крупнорогатому скоту численность индивидуального поголовья составляла в РСФСР 54 % от колхозного. Индивидуальные подворья производили в три раза больше молока, в 14 раз больше яиц, чем колхозы и совхозы[275].

При этом личное приусадебное хозяйство было источником продовольствия не только для сельчан, но и для рабочих. Так, например, рабочие в РСФСР, по данным официальной статистики, по состоянию на 1953 г. обеспечивали себя картофелем на 59,4 %, салом – на 56,5 %, яйцами – на 33,8 %, молоком – на 28,3 %, овощами – на 24,5 %, мясом и мясопродуктами – на 12,3 %, фруктами и ягодами – на 3,1 %[276]. По сути дела, личное подсобное хозяйство[277] превратилось в СССР в один из основных источников получения продуктов населением. Прекрасно осознавая важность роли приусадебного участка в стратегиях выживания колхозного крестьянства, в послевоенные годы власть угрожала трудоспособным колхозникам, не выполнившим минимума трудодней, в первую очередь лишением огорода[278].

Первые послесталинские реформы в сельскохозяйственном секторе, связанные с именем Г.М. Маленкова, были в том числе направлены на изменение отношения к личному хозяйству колхозников и рабочих совхозов. Постановление Совета министров СССР от 8 апреля 1953 г. «Об огородничестве рабочих и служащих» фактически реабилитировало личное приусадебное хозяйство. Кроме того, была аннулирована налоговая задолженность с личных приусадебных хозяйств, накопившаяся за последние годы, снижались нормы обязательных натуральных поставок с личного хозяйства, и в два раза уменьшался налог за использование крестьянами земельных наделов [279].

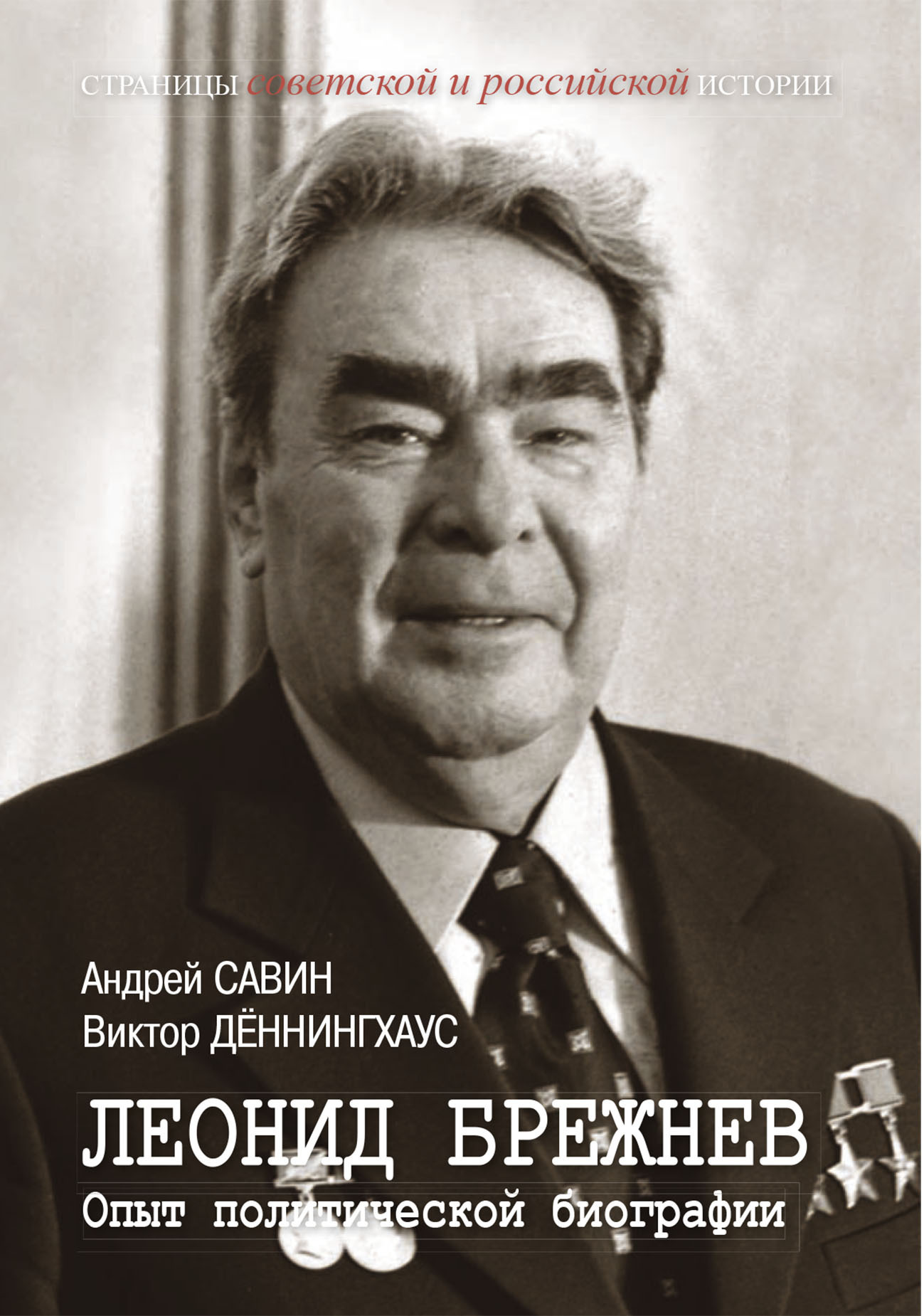

Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин на территории Кремля перед началом торжеств на Красной площади

7 ноября 1967

Фотограф В. Бородин

[РГАКФД]

Но уже в 1956 г. по инициативе Н.С. Хрущева началась очередная масштабная кампания по сокращению личного хозяйства. С точки зрения Хрущева, эта мера была призвана разрешить проблему мотивации к труду: лишившись подсобных хозяйств,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.