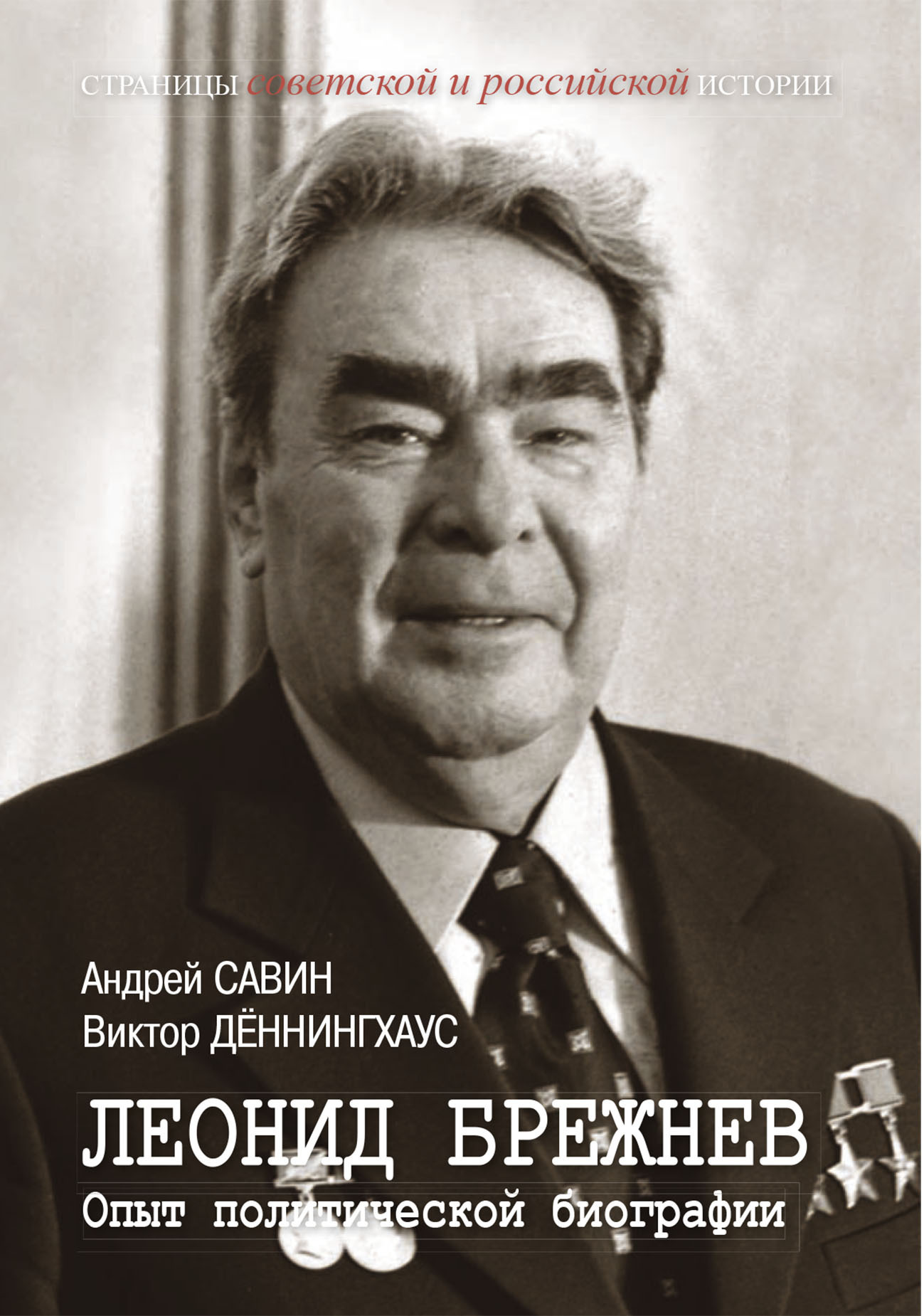

Леонид Брежнев. Опыт политической биографии - Виктор Деннингхаус Страница 21

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Разная литература / Прочее

- Автор: Виктор Деннингхаус

- Страниц: 37

- Добавлено: 2025-09-06 04:03:01

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Леонид Брежнев. Опыт политической биографии - Виктор Деннингхаус краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Леонид Брежнев. Опыт политической биографии - Виктор Деннингхаус» бесплатно полную версию:Ключевая цель настоящей книги – охарактеризовать Л.И. Брежнева как главного героя «эпохи имени Брежнева», архитектора советского социального государства. Исследование написано в жанре новой политической биографии. Авторы отказались от хронологического нарратива, все повествование организуется вокруг фигуры Брежнева, которая является «глобализирующим объектом».

Основным документальным источником для написания книги послужил «бортовой журнал» Брежнева – его рабочие и дневниковые записи за 1964—1982 гг., а также большой массив документов из личного фонда Брежнева в Российском государственном архиве новейшей истории. Важными дополнительными источниками стали дневниковые записи и воспоминания современников Брежнева, начиная от представителей советских элит, в том числе из ближайшего окружения Брежнева, и заканчивая текстами рядовых советских граждан. Благодаря использованию оригинальной исследовательской оптики книга высвечивает грани личности Брежнева как человека и политика, которые до сего времени оставались в тени.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Леонид Брежнев. Опыт политической биографии - Виктор Деннингхаус читать онлайн бесплатно

Дело

Глава 3

Брежнев и советский народ: на встречных курсах к социальному счастью

Как об этом образно говорил на съезде Леонид Ильич Брежнев, советским людям «легко дышится, хорошо работается, спокойно живется».

Секретарь ЦК КПСС К.Ф. Катушев

Брежнев заключал XXIV съезд партии словами: «Легко дышится, хорошо работается, спокойно живется!» Конечно, сказал для большевика: «спокойно живется»! Большевик так не может. Если спокойно живется, большевики не нужны.

В.М. Молотов

§ 1. Общество и власть: от Сталина к Брежневу

Механизмы и практики приспособления (1920-е – первая половина 1960-х гг.)

Советский период был периодом кардинальных динамичных изменений условий существования всех без исключения страт и групп населения, что, в свою очередь, остро поставило перед ними проблему адаптации к новой общественно-политической и социальной среде. В результате советское население выработало ряд специфических механизмов, моделей, стратегий и практик приспособления, которые применяло с разной степенью успешности на всем протяжении советского периода истории России.

В 1920–1930-е гг. среди активных форм адаптации преобладали инкорпорирование в существующую политическую систему, в структуры и элиты «нового общества», усвоение и трансляция «социалистических» ценностей. В первую очередь речь шла о членстве в коммунистической партии, комсомоле, профсоюзах и т. п. Подобное поведение являлось необходимым условием карьерного роста, более высокого уровня оплаты труда, получения разнообразных льгот и преференций. Включение в систему могло быть как искренним, так и лицемерным. Пассивные формы адаптации были более разнообразны и изобретательны. Главные из них заключались в попытке перемещения в более благоприятную социальную среду (разнообразные виды миграций) и отклоняющемся (девиантном) поведении. Так, в условиях массовой коллективизации и раскулачивания главным «оружием слабых» (Дж. Скотт) стало бегство крестьян из деревень в города, а для колхозного крестьянства – политическая мимикрия, в первую очередь в форме сознательного изменения (понижения) своего социального статуса в результате т. н. самораскулачивания, дробления больших семей, перераспределения традиционных социальных ролей. Также постепенно крестьяне выработали ряд поведенческих стратегий, позволявших амортизировать налогово-податной пресс. Массовыми способами адаптации сельских жителей к новым условиям стали бурное развитие личных приусадебных хозяйств, отходничество, систематическое уклонение от работы, безынициативность, «работа спустя рукава», мелкое хищение колхозного имущества.

Рабочие, так же как и крестьяне, в довоенные годы были поглощены задачей личного выживания в трудных условиях постоянного дефицита и потогонной системы ударного труда. Они часто демонстрировали свое неприятие новых трудовых порядков, что выражалось в высокой текучести кадров, пьянстве, «волынках» В то же время рабочие ощущали себя передовым отрядом борьбы за социализм, за лучшую жизнь трудового народа, что позволяет говорить даже о некой «гармонии» между рабочим классом и сталинским режимом, это объясняет факт отсутствия массового рабочего протеста.

Великая Отечественная война с ее нововведениями в уголовном и административном законодательстве фактически поставила крест на основных адаптационных практиках, выработанных в предыдущие годы: рабочие под страхом уголовного наказания теперь не могли самовольно покидать предприятия в поисках лучших условий работы и оплаты труда, а опоздания, прогулы и прочие нарушения трудовой дисциплины расценивались как серьезное преступление и карались соответствующим образом. В деревне в результате усиления налогово-податного пресса также произошло существенное ограничение сферы «свободы действий» колхозного крестьянства, в том числе и сужение адаптационных практик, выработанных в 1930-е гг. Так, прекрасно осознавая важность личного приусадебного участка в стратегиях выживания колхозного крестьянства, власть угрожала трудоспособным колхозникам, не выполнившим минимума трудодней, лишением огорода. В условиях войны главным позитивным стимулом выполнения обязательств, возложенных на трудящихся, было их неподдельное желание внести свой вклад в победу над врагом.

Несмотря на страх быть убитым или покалеченным, беспокойство за судьбы детей и близких, тяготы повседневной жизни, а также неприятие довоенной политики сталинского государства, главные интересы основной массы населения и власти в годы Великой Отечественной войны в целом совпали. Свою важную роль сыграли надежды на послевоенные реформы, которые находили свое косвенное подтверждение в патриотической риторике режима и изменении политики в отношении церкви. В последние годы жизни Сталина режим в значительной мере вновь стал воспроизводить модель взаимоотношений власти с обществом, сложившуюся к концу 1930-х гг., хотя репрессии и стали менее частыми и жестокими, утратив интенсивность, свойственную им в довоенный период. Народ, дорогой ценой заплативший за победу в Великой Отечественной войне, не дождался исполнений своих чаяний – колхозная система осталась незыблемой, а жизнь в городах протекала в тяжелых условиях постоянного дефицита. Следует признать, что адаптационные стратегии, выработанные крестьянами в 1930-е гг., оказались малоэффективными в послевоенной колхозной деревне, пребывавшей в состоянии крайней нищеты и глубокого кризиса. В свою очередь, это привело к дальнейшему оттоку сельского населения в города.

«Славное хрущевское десятилетие» характеризовалось двумя ярко выраженными периодами. Начиная с 1953 г. и до конца 1950-х гг. власть и народ проявляли взаимную терпимость. «Наследники» Сталина буквально сразу же после его смерти провели достаточно серьезные реформы. Весной – летом 1953 г. начала осуществляться трансформация лагерной системы и избирательная реабилитация заключенных, закончившаяся массовой реабилитацией и ликвидацией системы ГУЛАГа. В 1953 г. произошло упразднение системы трудовых и специальных поселений (крестьянской ссылки), а в 1955–1956 гг. – этнической ссылки. Снижение налогов на крестьянство, рост закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию сопровождались сокращением капитальных вложений в тяжелую промышленность и военно-промышленный комплекс, что не замедлило положительно сказаться на уровне жизни народа. В этих условиях власть быстро завоевала определенный кредит доверия у населения.

Второй период «славного десятилетия» (конец 1950-х – 1964) характеризовался амбициозными планами Хрущева, связанными с целинной кампанией и его курсом «догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения», что вызвал новую волну диктата и мер принуждения в отношении сельского хозяйства. Особенно болезненно население воспринимало кампанию по укрупнению колхозов, которая должна была послужить цели ликвидации «мелкобуржуазных» пережитков в жизни крестьянства, практику навязывания колхозам повышенных производственных и заготовительных заданий, а также сокращение личных подсобных хозяйств. В результате на первое место вновь вышли пассивные формы адаптации, приведшие к усилению процесса раскрестьянивания и повышенному оттоку сельского населения в города, при этом все большие объемы приобретало протестное поведение населения. Адекватным индикатором утраты властью диалога с населением выступала политика государства в отношении церкви. Антицерковная кампания, стартовавшая в

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.