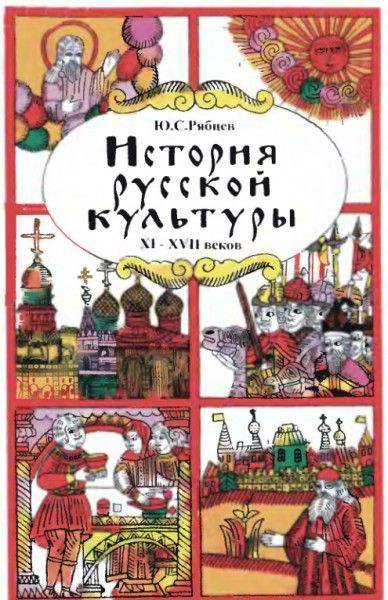

История русской культуры. Художественная жизнь и быт XI-XVII вв. - Юрий Сергеевич Рябцев Страница 23

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Юрий Сергеевич Рябцев

- Страниц: 66

- Добавлено: 2025-09-26 00:02:28

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

История русской культуры. Художественная жизнь и быт XI-XVII вв. - Юрий Сергеевич Рябцев краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «История русской культуры. Художественная жизнь и быт XI-XVII вв. - Юрий Сергеевич Рябцев» бесплатно полную версию:В книге в увлекательной форме рассказывается о древнерусской культуре: зодчестве, живописи, декоративно-прикладном искусстве, а также о быте крестьян и царей. Читатель совершит увлекательное путешествие в древнерусский город и монастырь, “посетит” царский дворец и крестьянскую избу, “полистает” древнюю рукописную книгу, познакомится с шедеврами изобразительного и ювелирного искусства.

Для учащихся средних школ, гимназий, лицеев, колледжей.

История русской культуры. Художественная жизнь и быт XI-XVII вв. - Юрий Сергеевич Рябцев читать онлайн бесплатно

Когда работа была завершена, живопись покрывали олифой — конопляным маслом. Она придавала иконам живой блеск и защищала красочный слой от пыли и сырости. Хорошую олифу варили в теплое солнечное время года в несколько приемов. В протопленном и тщательно выметенном помещении художник, одетый в чистое льняное белье, слой за слоем накладывал на икону олифу и старательно разглаживал ее ладонью. После этого икону на несколько месяцев выставляли на свет, чтобы пленка полностью высохла.

Олифа, однако, защищает икону не от всех напастей. Через 60-80 лет она начинала темнеть: пыль, копоть от лампад и свечей способствовали этому. Со временем изображение под темной пеленой становилось неразличимым. Икона превращалась в черную доску. Тогда ее переписывали, поверх старой живописи нанося новую.

Так за столетия на некоторых иконах появилось несколько слоев живописи разных времен. Трудно поверить, например, что в XIX в. уже нельзя было увидеть живописи Андрея Рублева. Вот почему рас чистка икон стала событием культурной жизни России. Крупнейший советский искусствовед Виктор Никитич Лазарев писал: “Как бы внезапно спала с глаз пелена, долгие столетия застилавшая подлинный лик русской иконописи. Вместо темных, мрачных, покрытых толстым слоем олифы икон... увидели прекраснейшие произведения станковой живописи, которые могли оказать честь любому народу”.

В 1913 г. в Москве состоялась первая выставка древнерусской живописи. Одним из ее восхищенных посетителей был знаменитый французский художник Анри Матисс.

Палладиум земли Русской

Летопись относит нижеописанное событие к 1155 г. Вечерними сумерками из деревянных ворот укреп ленного Вышеграда, что под Киевом, выехала группа всадников. Среди них был старший сын киевского князя Юрия Долгорукого Андрей. Вез он с собой прекрасный образ “Богоматери с младенцем”. Сколько времени путники находились в дороге, не известно. Наконец, достигли они заветной Владимиро-Суздальской земли. По преданию, недалеко от Владимира кони, везшие икону, неожиданно встали. Понукали их, били, но сдвинуть с места никак не могли. И тогда стало ясно, что икона хочет остаться здесь. Вскоре на этом месте построили княжескую резиденцию Боголюбово, сам Андрей получил прозвище Боголюбский, а икона, совершившая чудо, стала называться Владимирской.

Первые иконы появились на Руси, видимо, одновременно с принятием христианства. Сначала их привозили из Византии. Тамошние мастера уже в течение нескольких столетий писали образы святых и сцены из священной истории. Именно византийские художники стали учителями русских “изографов”. Византийцы приезжали на Русь рас писывать храмы и княжеские палаты, украшать их иконами. Русские шли к ним в подмастерья постигать секреты изготовления досок, левкаса, красок, тайны наложения цветов, построения ком позиции и рисунка. Лучшие произведения византийских мастеров столетиями служили образцами для подражания. Почетное место среди них занимает икона “Владимирская Богоматерь”, которая, как считают исследователи, была написана в начале XII в. неизвестным константинопольским мастером.

“Владимирская Богоматерь” почиталась на Руси как одна из главных христианских святынь. Икона пережила разорение татарами Владимира. Видимо, ее вовремя вывезли из города и спрятали в надежном месте. В 1395 г. над Русью нависла новая опасность. Непобедимый полководец Азии Тамерлан двинул свои несметные полчища на русские земли. Казалось, ничто не может их остановить и нашествие, подобное Батыеву, неминуемо. Узнав об опасности, московский князь Василий, сын Дмитрия Донского, повелел привезти икону “Владимирской Богоматери” из Владимира в Москву. И случилось невероятное: едва ступив на русскую землю, рать Тамерлана повернула и ушла восвояси.

В знаменательном для Руси 1480 г., когда окончательно пало татарское иго, чудотворную икону навсегда перевезли в Москву и поместили в главном храме города — Успенском соборе Кремля — как палладиум (защитницу) Русской земли.

Многими легендами обросла эта икона за столетия пребывания на Руси. Однако, думается, не только благодаря своему древнему происхождению и удивительной истории “Владимирская Богоматерь” так почиталась. В немалой степени этому способствовали ее художественные достоинства.

Сюжет иконы вечный, как сама жизнь, и трогательный, как любовь. Младенец Христос обнял за шею Богоматерь и умиленно прижался щекою к ее лицу. Это изображение так и называется — “Богоматерь Умиление”. Любопытно, что западноевропейское искусство, многократно обращавшееся к образу Богоматери (Мадонны), так и не сумело выработать столь трогательный иконографический тип.

Когда “Владимирская Богоматерь” попала в руки реставраторов, они обнаружили, что икона была записана четыре раза. От древней живописи XII в. остались только лики и левая рука младенца, т. е. самое ценное.

Лик Богоматери удивителен и неповторим. В глазах запечатлелась глубочайшая скорбь и печаль матери, предвидящей жестокую судьбу своего сына. Любовь и печаль — два эти чувства, постоянные спутники человека, с редкой убедительностью переданы гениальным византийским мастером.

“Владимирская Богоматерь” стала непревзойденным образцом для многих поколений русских иконописцев.

Древнейшие из русских

Святой Георгий. Как мы уже знаем, этого святого очень любили на Руси и часто изображали в виде всадника, сражающегося с драконом. Популярны были и житийные изображения Георгия, повествующие о мучениях святого: его секут плетьми, вливают в горло раскаленное олово, сажают на рас каленного железного быка, пытают колесованием и т. д. В Успенском соборе Кремля перед иконостасом висит большая икона “Святой Георгий”, закрытая стеклом. Неизвестный русский мастер, написавший Георгия, пошел по другому пути. Святого Ге оргия, покровителя русских ратников, он написал в образе прекрасного юноши-воина в доспехах и красном плаще. Красивое юное лицо с широко рас крытыми глазами обрамлено вьющимися локонами. Может быть, цвет плаща напоминает о мученической смерти Георгия, но не тема страдания занимает автора, а тема воинской доблести молодого героя.

Лучшая в мире коллекция древнерусской живописи хранится в Москве в Третьяковской галерее. Здесь собраны древнейшие иконы, большая часть которых, как считают искусствоведы, написана нов городскими мастерами. Среди них одна из лучших — “Спас Нерукотворный”.

Образ Христа был очень популярен на Руси. Его изображение украшает центральный купол храма. Главной иконой иконостаса считается “Спас в силах”. Центральное место в композиции “Страшный суд” также отводится Христу.

На Руси Иисуса Христа часто называли Спасом — от слова “спаситель”. Среди разнообразных иконографических изображений Христа одним из самых распространенных был “Спас Нерукотворный”.

Легенда повествует, что в далеком малазийском городе Эдессе тяжело заболел царь Авгарь.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.