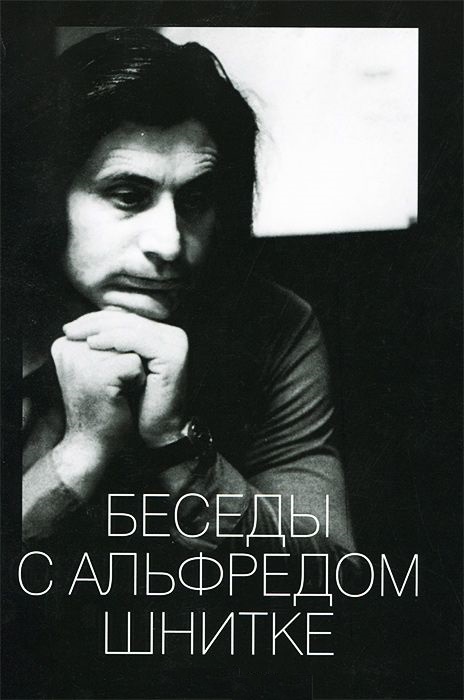

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин Страница 16

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Александр Васильевич Ивашкин

- Страниц: 93

- Добавлено: 2025-09-05 08:02:04

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин» бесплатно полную версию:Основной материал книги составляет запись бесед с известным композитором, которые вел А. В. Ивашкин на протяжении 1985–1992 годов. Темы этих бесед чрезвычайно разнообразны — от личных воспоминаний, переживаний — до широких философских обобщений, метких наблюдений об окружающем мире. Сквозной линией бесед является музыка — суждения Шнитке о своем творчестве, отзывы о музыке классиков и современников. В книге представлены некоторые выступления и заметки самого Шнитке, а также высказывания и интервью о нем. Издание содержит обширный справочный аппарат: полный каталог сочинений, включающий дискографию, а также список статей и интервью Шнитке. Все материалы, кроме отмеченных ссылками на предыдущие издания, публикуются впервые. Для музыкантов-профессионалов и широкого круга читателей.

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин читать онлайн бесплатно

Другое ощущение — все, что я делаю — это попытки приблизиться к тому, что не я делаю, а что уже есть, и я должен только зафиксировать. Но я должен работать, я должен ясно услышать то, что есть вне меня. Это значит, что сколько на Земле сейчас людей, столько и миров.

Для меня есть мне не видимая, но бесспорно существующая другая реальность. И все, что странного со мною делается, странно только для меня, а с точки зрения этой реальности, наверное, объяснимо. Невероятное количество рифмующихся вещей в жизни! Невероятное количество как бы странностей, параллелей.

— Я вообще хотел спросить о музыкальном и внемузыкальном в твоих сочинениях. Мне кажется, что внемузыкальное в принципе является двигателем музыкального. Сначала появляется внемузыкальное, оно часто не укладывается в какие-то музыкальные законы, кажется инородным, вульгарным — нехорошим, одним словом. Так, как это было в свое время с Вагнером. А потом — уже с каких-то новых позиций — внемузыкальное “распирает” старые музыкальные законы и как-то незаметно создает новые. Проходит лет сто, и это внемузыкальное начинает восприниматься как чисто музыкальное, и не может восприниматься иначе. К примеру, музыка Рахманинова. Для многих, конечно, она источник ностальгического настроения. Но уже сейчас, по прошествии многих лет, она может и должна восприниматься чисто музыкально. С Шостаковичем, как мне кажется, сегодня происходит то же самое: то, что раньше воспринималось в его музыке скорее символическй, чем чисто музыкально, теперь сообщает новые измерения музыкальной форме, открывает новые синтаксические законы. Мне кажется, что это вообще закономерный процесс. Чистая звуковая логика не может существовать за счет своих собственных резервов. Какие-то контуры форм все же есть в твоих сочинениях. И в то же время — есть внемузыкальная символика, распирающая эти формы. И свидетельство тому — многие последние твои сочинения, которые по смыслу одночастны, хотя в них может быть много частей. Форма распирается изнутри — она становится как бы макроформой, внутри которой происходят события, не относящиеся к традиционной форме, хотя поначалу и вырастающие из нее.

А.Ш. Относительно формы… Я думаю, что внутреннее следование сонате — во всех переиначенных вариантах — все-таки превалирует в большинстве моих сочинений. Но есть и бесконечное количество отклонений. Вот я сейчас начну вспоминать сонатную форму: Первый виолончельный концерт — нет репризы, вернее, форма “ломается” на репризе. Потому что начало репризы — это еще тот край, который можно натянуть, а дальше уже невозможно. Когда я писал, я понимал, что это — соната, но после репризы надо было что-то другое. Сонаты нет в Четвертом скрипичном концерте, в Четвертой симфонии. Соната есть в Третьей симфонии, но во второй части она сильно поставлена под вопрос, там есть внесонатные факторы. Взаимодействие разных тем, иллюзорность самих тем, то есть границ темы, фиктивность материала главной партии (она — как бы главная партия, а по сути более важный материал — побочная). Точные функции сонатной формы, главной и побочной тем там перевернуты. Во Второй симфонии вообще нет сонаты. В Первой — есть в первой части. С того момента, когда дирижер начинает дирижировать, идет соната. А “Бетховен” — это ложная реприза.

— А в Альтовом концерте?

А.Ш. В Альтовом концерте ее, по-моему, вообще нет.

— Есть отсвет сонаты…

А.Ш. Этот отсвет воспринимаешь ты, относящийся к кругу воспитанных музыкантов. Это — и мой недостаток. Этот отсвет сонаты чувствуется, наверное, и у меня. Но: это как бы замешанность на сонатной форме. Вспоминаю, когда я начинал учиться музыке в Вене, с учительницей, и наиграл ей сопоставление двух тем, она сказала, что это сонатная форма. На меня это произвело сильнейшее впечатление. А у меня не было с детства воспитанности на сонате, потому что я сонат не слышал и ничего о них не знал. Были две темы и как бы унифицированная склонность к сонате, к двум темам в сонатной трактовке: контраст — это значит соната. Но контраст может дать. а может и не дать сонату! Нацеленность нас всех на сонату нас же самих и ослепляет.

— Ты считаешь это результатом нашей общей воспитанности на немецкой культуре?

А.Ш. Все профессиональное музыкальное воспитание строилось на немецкой культуре.

— Симфония у тебя — это тоже проявление некоей немецкой черты?

А.Ш. Во многом. В Первой и Третьей симфониях с немецким прообразом совпадает одно: внешняя четырехчастная схема и ее заполнение традиционными функциями. Это — первая часть Первой и вторая часть Третьей симфонии — сонатное аллегро. Это медленная часть Первой симфонии и третья часть Третьей. Или финал: функция драматического финала Первой — или его бесфинальная, эпилогическая функция — в Третьей. Есть общее: форма здесь как бы условная, ее заполняет материал, который ставит форму под вопрос и дает ей реализоваться через вопрос.

— А зачем тогда нужна эта условная форма? Для того чтобы ощутить “балансирование”, столь свойственное твоей музыке ощущение грани?

А.Ш. Когда задают вопрос “зачем”, я не знаю, что на него ответить. Знаю только, что это есть.

— Значит, это внутреннее побуждение, которое все равно рано или поздно должно получить объяснение?

А.Ш. Я думаю, наверняка есть какое-то внутреннее побуждение, и оно постоянно возвращается. Вот, скажем, обращение к concerto grosso. Это тоже обращение к сугубо немецкому.

— А почему к немецкому, а не итальянскому?

А.Ш. Потому что они никак не итальянские. Они скорее опираются на тот тип concerto grosso, который дошел до нас через Баха, чем на concerti grossi Вивальди или Корелли.

— У тебя есть concert! grossi, есть просто концерты и есть симфонии. Как бы ты определил их различие?

А.Ш. Сейчас попытаюсь в этом разобраться. Concert! grossi — это одна логика: не противостоящий оркестру солист. В концертах эти отношения часто приобретают конфликтное качество. Во Втором concerto grosso это различие не так заметно. Три первые части вертятся там в ложном кругу и только в четвертой выходят на какой-то путь истинный.

— Ложный — в смысле порочный?

А.Ш. Да, и тут я вспоминаю вопрос, который мне задал один немецкий журналист, очень критически ко мне относящийся. Он подловил меня, задав мне элементарный вопрос: “А зачем тогда нужно было писать первые три части? Надо было сразу писать четвертую”.

Но вопрос задать легко, а ответ сформулировать невозможно. Я не знаю ответа.

— Мой вопрос поставлен иначе. Чем сейчас является для тебя симфоническая форма: формальным каноном, следуя которому ты чувствуешь свою связь с немецкой культурой, или символом каких-то движений души, которые иначе не могут воплотиться? Георгий Гачев, философ, написал недавно, что соната

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.