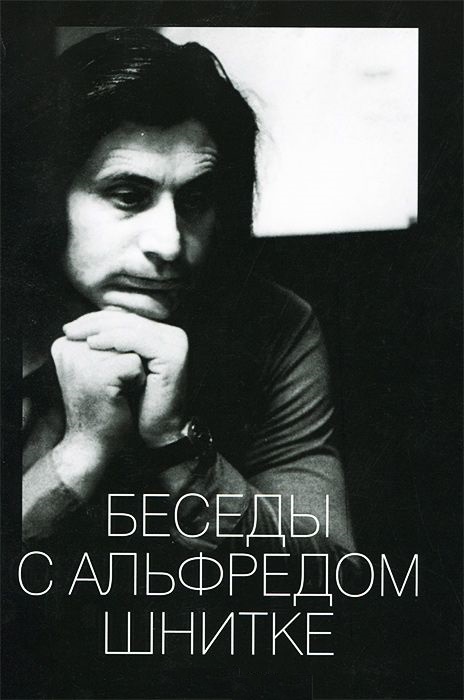

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин Страница 17

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Александр Васильевич Ивашкин

- Страниц: 93

- Добавлено: 2025-09-05 08:02:04

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин» бесплатно полную версию:Основной материал книги составляет запись бесед с известным композитором, которые вел А. В. Ивашкин на протяжении 1985–1992 годов. Темы этих бесед чрезвычайно разнообразны — от личных воспоминаний, переживаний — до широких философских обобщений, метких наблюдений об окружающем мире. Сквозной линией бесед является музыка — суждения Шнитке о своем творчестве, отзывы о музыке классиков и современников. В книге представлены некоторые выступления и заметки самого Шнитке, а также высказывания и интервью о нем. Издание содержит обширный справочный аппарат: полный каталог сочинений, включающий дискографию, а также список статей и интервью Шнитке. Все материалы, кроме отмеченных ссылками на предыдущие издания, публикуются впервые. Для музыкантов-профессионалов и широкого круга читателей.

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин читать онлайн бесплатно

А.Ш. Точно так же может быть еще миллион трактовок. Каждый человек имеет всю жизнь дело с самой большей загадкой: самим собой. И всю жизнь пытается эту загадку разгадать. А единого ответа — нет, сколько людей, столько и ответов. Как же можно найти какое-то единое содержание — любое, я не говорю о ложности отсылки сонаты в старые времена? Человек, который считает это возможным, не чувствует фатальности самого вопроса.

— Значит, если вообще говорить о формах, то они представляются тебе размытыми, нечеткими?

А.Ш. Нет, я их не отрицаю. Но все эти формы и каноны, тысячу раз будучи сформулированными, будут тысячу раз иметь разную формулу. И разные ответы. И еще потому, что “мысль изреченная есть ложь”.

На пути к воплощению новой идеи

Опубл. в сб.: Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. — М., 1982. С. 104–107

Каждый чистый лист бумаги — потенциальное произведение,

каждое законченное произведение — испорченный замысел.

Л. Леонов

Когда мы говорим о композиторском замысле, мы должны четко представлять себе, что он имеет очень сложную структуру и его невозможно свести не только к чисто технологическому аспекту (это само собой разумеется), но также и к одной лишь рациональной концепции общеполитического, общефилософского порядка. Необходимо помнить, что творческий замысел имеет некоторую неизмеримую часть, некую как бы неконтролируемую сознанием область. Она, собственно говоря, и является той главной внутренней силой, которая заставляет автора приступить к работе и осознать замысел, защищать его, сформулировать для себя, в общих очертаниях найти технологию, которая позволит ему этот замысел выполнить — записать нотами на бумаге, то есть реализовать.

Этот исходный подсознательный замысел является той эмоциональной волной, тем стержнем, который и рождает сочинение и без которого оно появиться не может.

Вместе с тем композитор постоянно, каждый раз убеждается в полной невозможности реализовать и воплотить замысел окончательно. Его внутреннему воображению будущее сочинение представляется в каком-то совершенно ином виде — как бы готовым, он его как бы слышит, хотя и не конкретно, и по сравнению с этим то, что потом достигается, является чем-то вроде перевода на иностранный язык с оригинала, с того оригинала, который, в общем, оказывается неуловимым. Так, по крайней мере, это представляется мне. Подобные мысли существовали

всегда, хотя и применительно к познанию вообще, а не только к искусству: “не сотвори себе кумира”, “мысль изреченная есть — ложь”, и так далее — примеры бесконечны. Нечто аналогичное есть и в искусстве в целом, и в композиторском творчестве в частности.

Одним из очень ярких выражений этой проблематики — проблематики трагической и вместе с тем оптимистической — явилась опера Шёнберга Моисей и Аарон. Два центральных образа оперы — Моисей, наделенный даром мысли (ему дано слышать и постигать истину, но он не способен ее рассказывать людям), и его брат Аарон, наделенный даром слова (он является “переводчиком” Моисея, интерпретатором и распространителем его мыслей), воплощают по сути дела две стороны души самого Шёнберга: его стремление к чистой музыкальной мысли, очищенной от материальных, жанрово-семантических признаков, и догматическое миссионерство, требующее “материализованных”, переведенных на язык логики конструктивных норм. Именно трагическая невозможность реализации “чистой мысли”, необходимость компромисса с реальностью, перевода косноязычной хаотической истины на благозвучный язык организованного правдоподобия толкнула его вслед за освободительным прорывом в атональность к созданию закрепляющих новую истину заповедей — системы додекафонии. Что додекафония лишь компромисс, “перемирие”, Шёнберг отлично осознавал: практически он сам и разбил свои скрижали, не приняв “неододекафонистов” конца 40-х — начала 50-х годов и подчеркнув тем самым, что техника додекафонии является его личным, временно и индивидуально обусловленным решением проблемы, окончательного решения не имеющей.

Вероятно, все дело в том, что технология, внешний способ изложения мысли, является лишь некоей конструкцией, сетью, которая помогает поймать замысел, неким вспомогательным инструментом, но не самим носителем замысла. Вот почему становится ясным, что технологическим анализом нельзя до конца раскрыть никакое произведение, и возникает соблазнительное предположение, что разумнее анализировать сочинение по другим признакам, например, по его угадываемой философской концепции. Но ведь такой анализ не может охватить произведение полностью. Если произведение действительно несет в себе некий замысел, оно неисчерпаемо; возможно, именно этим сочинения, которые сохранили свою жизнеспособность до нашего времени, отличаются от тех, которые представляют лишь “музейный” интерес. Эта незримая “подводная” часть и есть самое главное. Но должен ли композитор впасть в уныние от того, что эта неуловимая часть не дается ему в руки? Не означает ли это все, что рациональная техника бессмысленна, а музыкальная теория беспомощна, что все равно главное неуловимо и нужно ставить вопрос о бессилии, ограниченности рациональных исследований и рациональных приемов творчества? Нет, по-видимому, это не так. Однако если мы обратимся к каким-то основам музыки в природе, если попытаемся обосновать природу звука рационалистически и, исходя из нее, музыку в целом, то придем к выводу, что этого обоснования быть не может.

В свое время в Москве открылась электронная студия. Основатель ее, инженер по профессии, Е. А. Мурзин имел весьма ограниченное музыкальное образование, и, относясь к музыке как ученый, он пытался найти для нее, для суждения о ней чисто физическое обоснование. Он знал, что существует натуральный тон, что есть обертоны и они имеют очень сложную структуру, и что триста лет назад появилась темперация, то есть отказ от натурального звукоряда, и возникла приблизительная дискретность музыкального звукоряда. Зная это, он воспринимал всю историю музыки, начиная от Баха, как результат ошибки, просчета, и призывал вернуться к натуральному звукоряду — истоку музыки, чтобы, пользуясь натуральными тонами и их чистыми обертонами, строить все заново. Все беды музыки, бесконечные смены течений и направлений, существующий между форпостом музыки и ее коммерческим ширпотребом разрыв — все это Мурзин трактовал, исходя из этой, с его точки зрения, исторической ошибки. Должен сознаться, что я пытался построить в электронной студии сочинение, основанное на натуральном звукоряде, поставив перед собой эту задачу как чисто экспериментальную. Не отказываясь от собственного и унаследованного музыкального опыта, я все же хотел поставить эксперимент над собой и над музыкой. И я убедился, что, погружаясь в глубины обертонного спектра, вплоть до 32-го обертона и далее, слух проникает в бесконечный, но замкнутый мир, из магнетического поля

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.