Глазами ребёнка. Антология русского рассказа второй половины ХХ века с пояснениями Олега Лекманова и Михаила Свердлова - Распутин Валентин Григорьевич Страница 19

- Категория: Проза / Современная проза

- Автор: Распутин Валентин Григорьевич

- Страниц: 58

- Добавлено: 2025-08-30 07:02:21

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Глазами ребёнка. Антология русского рассказа второй половины ХХ века с пояснениями Олега Лекманова и Михаила Свердлова - Распутин Валентин Григорьевич краткое содержание

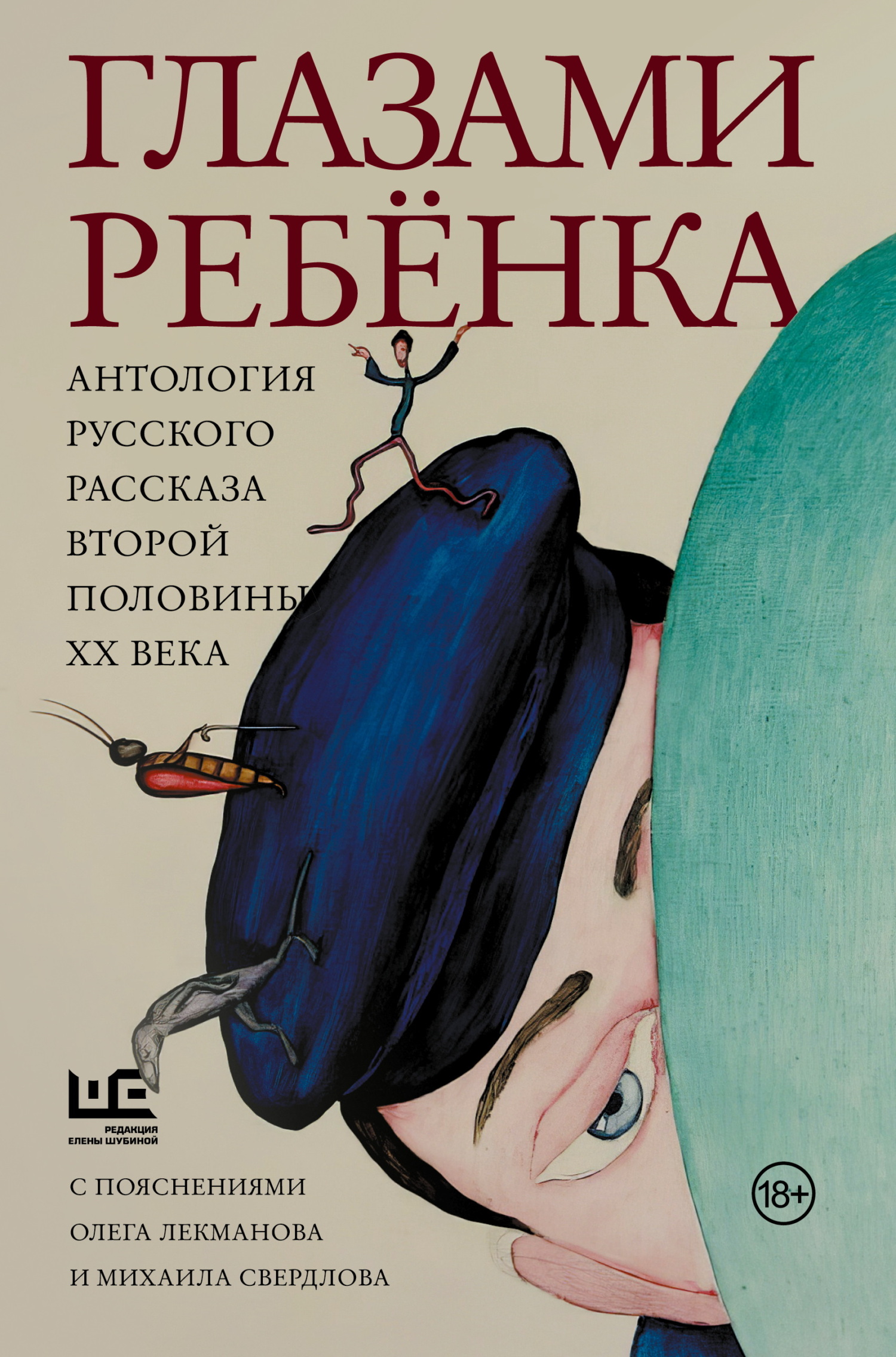

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Глазами ребёнка. Антология русского рассказа второй половины ХХ века с пояснениями Олега Лекманова и Михаила Свердлова - Распутин Валентин Григорьевич» бесплатно полную версию:“В антологию вошли рассказы тринадцати русских писателей второй половины XX столетия, где дети не просто выступают в качестве персонажей, а воспринимают мир особым образом, не похожим на ви́дение окружающей действительности взрослыми героями.

Следом за рассказами, содержащими загадку ребёнка, помещены их интерпретации. Мы пытаемся найти разгадку или, по крайней мере, наметить пути к её нахождению” (Олег Лекманов, Михаил Свердлов).

Глазами ребёнка. Антология русского рассказа второй половины ХХ века с пояснениями Олега Лекманова и Михаила Свердлова - Распутин Валентин Григорьевич читать онлайн бесплатно

Но он придержал решето у меня на коленях:

– Не в том дело. Возьми себе.

Он положил мне руку на голую спину, и я почувствовал, какая тяжёлая и твёрдая у него рука, сухая, горячая и шершавая, а он прижал меня крепко к своей голубой рубашке, и он был весь тёплый, и от него пахло хлебом и табаком, и было слышно, как он дышит медленно и шумно.

Он так подержал меня немножко и сказал:

– Ну, бывай, сынок. Смотри, веди хорошо…

Он погладил меня и вдруг сразу спрыгнул на ходу. Я не успел опомниться, а он уже отстал, и я опять услышал, как хрупают камешки под его тяжёлыми сапогами.

И я увидел, как он стал удаляться от меня, быстро пошёл вверх на подъём, хороший такой человек в голубой рубашке и тяжёлых сапогах.

И скоро наш поезд стал идти быстрее, и ветер стал чересчур сильный, и я взял решето с малиной и понёс его в вагон, и дошёл до папы.

Малина уже начала оттаивать и не была такая седая, но пахла всё равно как целый сад.

А папа спал; он раскинулся на нашей полке, и мне совершенно негде было приткнуться, и некому было показать эту малину и рассказать про дядьку в голубой рубашке и про его сына.

В вагоне все спали, и вокруг по-прежнему висели разноцветные пятки.

Я поставил решето на пол и увидел, что у меня весь живот, и руки, и колени красные, – это был малиновый сок, и я подумал, что надо сбегать умыться, но вдруг начал клевать носом.

В углу стоял большой чемодан, перевязанный крест-накрест, он стоял торчком; мы на нём вчера резали колбасу и открывали консервы. Я подошёл к нему и положил на него локти и голову, и сразу поезд стал особенно сильно стучать, и я пригрелся и долго слушал этот стук, и опять в моей голове запелась песня:

Вот мчится поезд — кра — со — та! Поют колеса — тра — та — та! _______☛ В шедеврах детской литературы 1960–1970-х годов большие темы любят прятаться; примеры тому мы при внимательном чтении найдём и у Юрия Коваля, и у Сергея Козлова, и у Виктора Голявкина, и у Льва Давыдычева – список можно продолжить. В этом ряду особое место занимают “Денискины рассказы” Виктора Драгунского.

Вот и в одном из лучших рассказов про Дениску – “Поют колёса – тра-та-та” – такого рода тема никак не может быть декларирована или введена в сильной позиции, ведь, как и во всём Денискином цикле, здесь повествование ведётся от лица ребёнка лет семи-восьми, вещи и люди увидены его глазами. В рассказе нет той инстанции, которая может объявить: вот оно – “событие бытия”; читатель сам должен угадать его в смысловом мерцании, в ускользающих намёках текста. К какой же традиции приводит нас тематический пунктир вроде бы наивного повествования – в своей высшей точке? При кажущейся скромности авторского замысла – к двухвековой парадигме детских прозрений: “минут озарения”, “мгновений пробуждения”, вещих “вспышек” сознания. Как ни удивительно, но лепет Денискиных впечатлений оказывается в резонансе той же тематической стихии, что и “дрожи и замирания сердца” толстовского Николеньки, вдохновенное созерцание бабочек аксаковским Багровым-внуком, “рай осязательных и зрительских откровений” в “Других берегах” Владимира Набокова или голос, звучащий в сознании гайдаровского барабанщика: “Встань и не гнись! Пришла пора!”

Чудесный переход Дениски к постижению высоты и дали совершается в три шага, по логике диалектической триады: из дома в вагон поезда, из поездного купе к окну, открывающему портал воображения, из поезда в “высокое и прекрасное” большого мира.

Уже первый шаг мальчика – выход из круга материнской охранительной власти – сопровождается тремя обещаниями чуда. Прежде всего, стоит обратить внимание на то, куда отправляется отец, взяв с собой сына, – в Ясногорск. Этот топоним вряд ли упомянут здесь случайно. В 1965 году, когда Драгунский пишет свой рассказ, посёлок Лаптево только-только объявили городом, дав ему по просьбе жителей новое имя, как можно более поэтическое, наподобие сказочного. Ясногорск как цель путешествия обретает особые метонимические значения: Дениска словно отправляется в город света, в город нового (ясного) видения[20].

Затем – знаменательна мамина метаморфоза, опять-таки связанная с ви́дением: конечно, в том, что у мамы глаза вдруг по ходу ссоры зажигаются зелёным светом и уподобляются крыжовнику[21], проявляется её осуждение и гнев, но зато как это красиво, сколько в этом поэзии! Ироническая гипербола мамы (“Хоть в Антарктиду!”) тоже не может не волновать: она провоцирует самые смелые ожидания – приключений и испытаний; ближняя папина командировка может оказаться в каком-то смысле дальней и даже разрешиться открытиями. Эти знаки ещё “яснее”, если посмотреть на карту: автор каким-то волшебным образом расширил время и пространство, чтобы вместо трёх часов на электричке до Ясногорска Тульской области[22] дать своему герою полноценную ночь в поезде дальнего следования – ночь чудес и открытий.

Предчувствия чего-то увлекательного сбываются уже сразу в вагоне поезда. Эмоциональный подъём сказывается, например, в том, что на один “вагонный” абзац приходится шестнадцать (!) союзов “и”: сбивчиво нанизывая градации, юный рассказчик по-детски наивно передаёт захватывающее его изобилие вещей, лиц и действий. Важно, что при всей пассажирской пестроте (“старушки и солдаты, и просто молодые парни, и проводники, и маленькая девчонка”) всё здесь становится общим и делается сообща – оттого такой восторг вызывает самая обыкновенная колбаса, которую едят “большущими кусками”. Но в вагоне происходит и нечто большее – разрешение весёлого единения пассажиров коллективным переживанием “грустной песни”; горестное впечатление слушателей должно быть ещё сильнее оттого, что о гибели молодого бойца поёт тоже молодой, полный сил парень, с “круглыми мускулами, прямо как шары”. Этот контраст, эта оборачиваемость шумной радости и жизненной энергии в трагический пафос готовит мальчика ко второму шагу.

Этапы Денискиного пути к решающей встрече соотносятся как тезис и антитезис: сначала он растворяется в плацкартной гуще людей, подхваченный волной общего настроения и коллективного действия; а затем – отделяется ото всех у окна и тамбурной двери, погружённый в созерцание и фантазирование. Прежде мальчик был только ведомым, всего лишь при отце, теперь же он в своих мыслях и чувствах становится настолько независимым от отца, что тот перестаёт его понимать. Папа говорит с сыном как с маленьким: “Не скучай. Мы послезавтра вернёмся, и ты расскажешь маме, как было интересно”, – а сын за эти несколько часов уже вырос и готов шагнуть из детского мирка в большой мир.

На втором этапе ясногорского путешествия ожидания и ощущения сменяются сдвигами сознания, событиями воображения. Творческий процесс начинается с мысленного соучастия в сюжете песни: Дениска волей мечты переиначивает её печальную развязку, чтобы чудесным личным вмешательством спасти бойца-комсомольца (“Я <…> всё думал про этого комсомольца, что я бы тоже вместе с ним поскакал в разведку и его, может быть, тогда не убили бы”)[23]. Затем всё острее становится образное ви́дение (“Я увидел, что зелёные ветки почти касаются наших окон, и получилось, что мы едем, как по лесному коридору, и мне захотелось посмотреть, как оно так выходит”), всё смелее метафорические ассоциации – от равнодушного взгляда на “коричневую чурочку” “девчонской ноги” до вдохновенного восприятия поезда как сказочного существа, “полукруглого, как хвост”, сзади и карабкающегося, “как какой-нибудь жук”, в передней части. И наконец накопление впечатлений и порывов фантазии разрешается поэтическим актом:

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.