Глазами ребёнка. Антология русского рассказа второй половины ХХ века с пояснениями Олега Лекманова и Михаила Свердлова - Распутин Валентин Григорьевич Страница 17

- Категория: Проза / Современная проза

- Автор: Распутин Валентин Григорьевич

- Страниц: 58

- Добавлено: 2025-08-30 07:02:21

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Глазами ребёнка. Антология русского рассказа второй половины ХХ века с пояснениями Олега Лекманова и Михаила Свердлова - Распутин Валентин Григорьевич краткое содержание

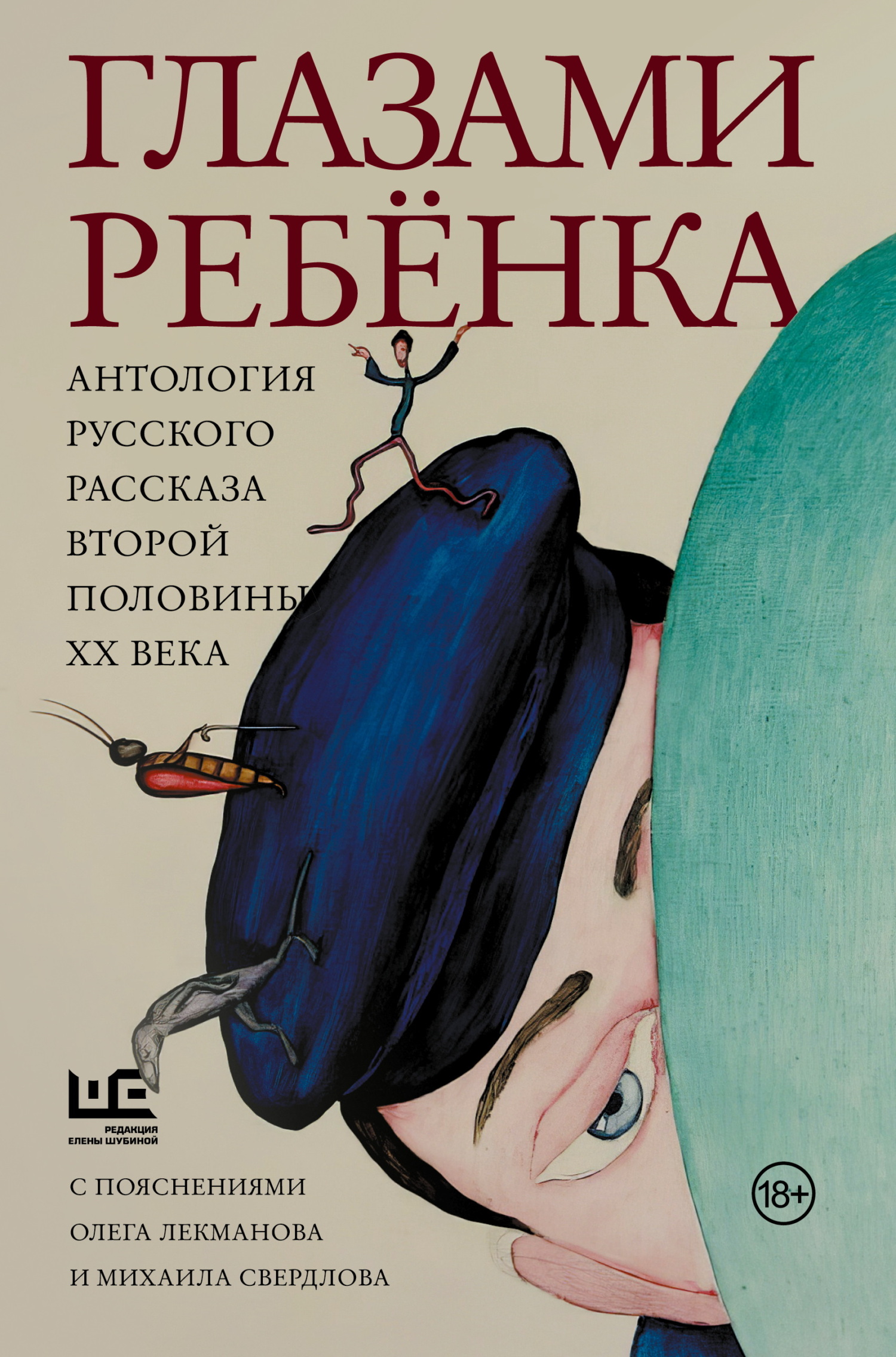

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Глазами ребёнка. Антология русского рассказа второй половины ХХ века с пояснениями Олега Лекманова и Михаила Свердлова - Распутин Валентин Григорьевич» бесплатно полную версию:“В антологию вошли рассказы тринадцати русских писателей второй половины XX столетия, где дети не просто выступают в качестве персонажей, а воспринимают мир особым образом, не похожим на ви́дение окружающей действительности взрослыми героями.

Следом за рассказами, содержащими загадку ребёнка, помещены их интерпретации. Мы пытаемся найти разгадку или, по крайней мере, наметить пути к её нахождению” (Олег Лекманов, Михаил Свердлов).

Глазами ребёнка. Антология русского рассказа второй половины ХХ века с пояснениями Олега Лекманова и Михаила Свердлова - Распутин Валентин Григорьевич читать онлайн бесплатно

И тут – в момент кризиса – происходит оборачивание темы: восходящая линия магии вдруг обрывается в нисходящую линию фатума, неуклонно ведущую к финальной катастрофе. Переломом становится сон Пети: вместо “Летучего голландца” и поисков Атлантиды ему снится кошмар с адскими лабиринтами метрополитена. В решающий момент всё в этом сне обращается против мальчика: угроза на купюре (“Подделка государственных казначейских билетов преследуется по закону”) сбывается, чёрные листы вместо искомых билетов уличают его, спешащего спасти родных от птицы Сирин, и наконец является чудовище наподобие Вия, но только в виде реализованной поговорки, которой дядя Боря накануне издевательски метил в Тамилу: “…О, вот оно, страшное: под руки ведут огромное, ревущее, как сирена, задравшее вверх багровую, распухшую морду, это ни-рыба-ни-мясо, это конец!!!” Только произнесено это слово (“конец!!!”) – и сюжет стремительно срывается в развязку, опрокидывающую все Петины ценности и смыслы. И вот – уже после того, как произошло узнавание мальчиком ужаса, композиция внезапно пугающим образом закольцовывается; в итоговых словах, провозглашающих торжество фатума: “Никто не уберёгся от судьбы. Всё – правда, мальчик. Всё так и есть”, – обнаруживается перекличка с вещей догадкой в зачине: “…Ничего не пригодится, ничего не понадобится, никто не спасётся”.

Если перечитать рассказ под знаком этого замыкания фатума (“никто”, “ничего” в начале и в конце), то придётся всё в нём переосмыслить, переоценить. Взять ту же Тамилу – какова её доминанта? Бессилие, опустошённость. От волшебной горы она отторгнута, слово, открывающее клады, забыла, с птицей Финист поссорилась. Она не только летать не может, но, кажется, вообще не в силах сдвинуться с места. Тем более не в состоянии она кого-либо защитить и спасти, поскольку сама нуждается в помощи; колдовство её отменено – её саму кто бы расколдовал (“Ты меня можешь расколдовать? Нет?.. Что ж ты… А я-то думала…”). Панацея, которую пьёт волшебница, лишённая волшебства, – это вовсе не “лекарство от всех зол и страданий”, а как раз гибельное зелье; одурманенная этим зельем, она не просто уже неспособна к чудесам, а даже картинку ровно вырезать не может или запомнить карты, играя в дурачка; пепел от сигарет сыпется на её халат, из которого героиня не вылезает, вещи в её доме свалены в кучу. Если и ощущается в мире Тамилы магия, то только чёрная: сама она “чёрная и длинная”, в “чёрном халате”, в “чёрном гнутом кресле”, с “чёрной бутылкой”, под угрозой рассыпаться “чёрным порошком”. Уже не носительница она магии, а скорее её жертва – заколдованная “житейской мутью”, во власти низовых сил.

А если взять шире – каково состояние мира, в который Тамила вводит мальчика? Об озере сказано, что в нём утонула девочка, о заброшенном доме – что в нём когда-то было совершено злодейство, а сейчас обитают привидения. Стоит оглянуться на название и спросить: что ж это за птица, с которой у героя должно состояться свидание? Птица чудес, приглашающая в полёт? Нет – Финист не только с Тамилой поссорился, но и Пете совсем не грезится; ни окрыления, ни света ждать не приходится. Зато неизбежна его встреча с птицей смерти – Сирином, и с птицей неизбывной тоски – Алконостом. Напрасно Петя садится на велосипед с крылатым именем “Орлёнок” – светлый птичий знак всё равно будет перечёркнут тёмным, и будут в нём слишком явны намёки на Тамилу – на её черноту, пепел и смех, подобный плачу: Петя “осторожно объехал дохлую ворону – птицу кто-то раздавил колесом, глаз закрыт белой плёнкой, чёрные свалявшиеся крылья покрыты пеплом, клюв застыл в горестной птичьей улыбке”.

Тот же исход у смежного с птичьим мотива яйца. Оно вроде бы должно символизировать жизнь: когда о младшем брате Лёнечке говорится, что “он ещё маленький, и душа у него запечатана, как куриное яйцо”, в этом видится перспектива развития и роста; когда сообщается, что “дедушка съел крутое яйцо”, – это внушает надежду на его выздоровление. Но привычное значение яйца как источника или ресурса жизни будет в итоге вытеснено другим, оборотным: яйцо – это нечто хрупкое, уничтожаемое; сначала дядя Боря символически разбил его ложечкой, в финале же под действием страшных дяди-Бориных слов душа героя “сварилась, как яичный белок”. Неизменным, сохранным остаётся только одно яйцо птицы Алконост – обманное и сулящее проклятие “вечной тоски”.

О какой магии можно говорить как о действенной, всерьёз влияющей на мир? Лишь о заколдовывающей “житейской мути”, о злых чарах сигарет, алкоголя, похабщины и матерщины. По контрасту с бессилием таинств Тамилы, тем сильнее, властительные колдовские манипуляции “противного”, “страшного” дяди Бори. Он поистине вездесущ в отрицании и разрушении: “цыкая зубом”, лишает надежды на выздоровление дедушки, читает мысли, чтобы уничтожить их смехом (“Вечно он пристаёт, дёргает, насмехается – что ему надо?”), обесценивает обсценными намёками женщин – Тамилу и Нинку (дразня первую подразумеваемой рифмой к “гладью” в неприличной песенке, а стыдные тайны второй приоткрывая похабной интонацией: “Тебе отпу-устят, отпу-устят! Нинку я знаю, она детям до шестнадцати чего хочешь отпустит!”).

Так дядя Боря захватывает власть в доме и в посёлке: после смерти дедушки он останется единственным мужчиной в семье, присвоит сваренные, “как яичный белок”, души детей, а женщинами он уже овладел – Нинка отпускает для него “Казбек” уж слишком “безропотно”, Тамилу же он не просто делает своей любовницей, но хуже – символически уничтожает, словесно, физически и магически, лишив её оберега. В дяде Боре подчёркнуто хищное, волчье начало: борода у него торчком, глаза с острым прищуром, зубы угрожающие, даже горы на его пачках “Казбека” – как клыки. Его цель – “тяжёлым дымом” сигарет отравить мечты, насмешкой погасить порывы, намёками и провокативными жестами перевернуть ценности; он как будто питается чужими разочарованиями, принижает других, чтобы подняться самому, порабощает отчаявшихся. Он обращает магию мечты в магию присвоения и использования: “Дядя Боря хотел всё испачкать. Хотел зажарить и схрупать волчьими зубами серебряную девочку-рыбку”. В финале рассказа его матерная брань обнуляет все прежние Тамилины и Петины ритуалы с заклинаниями – “ужасные, извивающиеся, нечеловеческие слова” переколдовывают мир из живого в мёртвый: “Мёртвое озеро, мёртвый лес; птицы свалились с деревьев и лежат кверху лапами; мёртвый, пустой мир пропитан серой, глухой, сочащейся тоской. Всё – ложь”.

Ужасающее торжество дяди Бори наяву (“страшные дяди-Борины слова, страшные дяди-Борины ноги”) и сновидческого чудовища “ни-рыба-ни-мясо” – вовсе не частный случай в мире фатума, а знамение худшего. Неслучайно столь настойчив в рассказе лейтмотив Атлантиды – это общий знаменатель для всего уходящего, отменяемого: так же, как колонны и статуи древней цивилизации, рушатся построенные мальчиками башни из песка, ушла под воду девочка, в недрах навеки схоронены клады и статуи, корни распластаны по земле, как руки умирающего дедушки, брошена мёртвая птица, волшебство в мире упразднено, мечты развенчаны, смыслы потеряны. В пароксизме Петиного ужаса, кажется, мерцает догадка: и сегодняшняя цивилизация обречена, подобно Атлантиде, – и раньше всего рок настигнет “стеклянные горы” высокого и прекрасного, а потом рухнет и всё остальное.

Рассказ завершается торжеством чёрного фатума; итог вполне можно подвести в духе манихейства вольтеровского Мартена: “…Господь уступил его <шарик> какому-то зловредному существу”, – или словами пустынника из “Подростка” Достоевского: “А не бысть ли тьма?” “Умер день”, – сказано в начале текста. “Мёртвый, пустой мир”, – таково обратное откровение Пети в конце рассказа.

Вроде бы авторский голос в финале: “Всё – правда, мальчик. Всё так и есть”, – подтверждает догадку ребёнка. Но что-то мешает подытожить рассказ признанием фатума по ту сторону смысла и “тупика бытия”. Что же? Авторская ирония.

Иронические нотки звучат в тексте не так уж часто и совсем не громко. То автор сыграет в смешное сталкивание чудесного с бытом: “красный дракон” и “дачный посёлок” (Тамилу “украл красный дракон, полетал с ней по белу свету и завёз сюда, в дачный посёлок”); волшебные полёты и бусы, оставленные на зеркале (“А вот дракон украл её, унёс со стеклянной горы, из стеклянного дворца, а бусы там и остались – висят на зеркале”). То выдаст себя интонационной усмешкой: “…И под облака: бусы-то на что?”; “Плавает девочка серебряной рыбкой, высунет головку, хочет позвать мать, а голоса-то нет…”. То потешно реализует метафору: “Он раньше жил себе <…> и думал, что чудеса – на далёких островах, в попугайных джунглях или в маленькой, суживающейся книзу Южной Америке, с пластмассовыми индейцами и резиновыми крокодилами”. Однако за всеми этими приёмами, штришками и полутонами угадывается бо`льшее – стратегия авторской игры. Зачем автору нужны детская точка зрения (Пети) и изменённое сознание (Тамилы)? Вряд ли для утверждения или ниспровержения истин и ценностей. Скорее, для демонстрации истинного чуда – авторского искусства сопряжения всего со всем, превращение всякой всячины во что угодно. Разве это Петя видит, как масло в каше оборачивается детализированной и стилизованной картиной гибнущего города? В его ли руках волшебная палочка, позволяющая опрокинуть маленького Лёнечку в рыбье инобытие: “Если он, не дай бог, свалится в воду, то не утонет, а станет рыбкой – лобастым, полосатеньким окунем”? Нет, это совершается властью автора, а персонажи использованы как средство – для мотивировки. Детская наивность и пьяная болтовня Тамилы позволяют лишить предметы плотности, сделать материал повествования податливым и пластичным, чтобы можно было лепить из него любую форму согласно магической авторской прихоти.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.