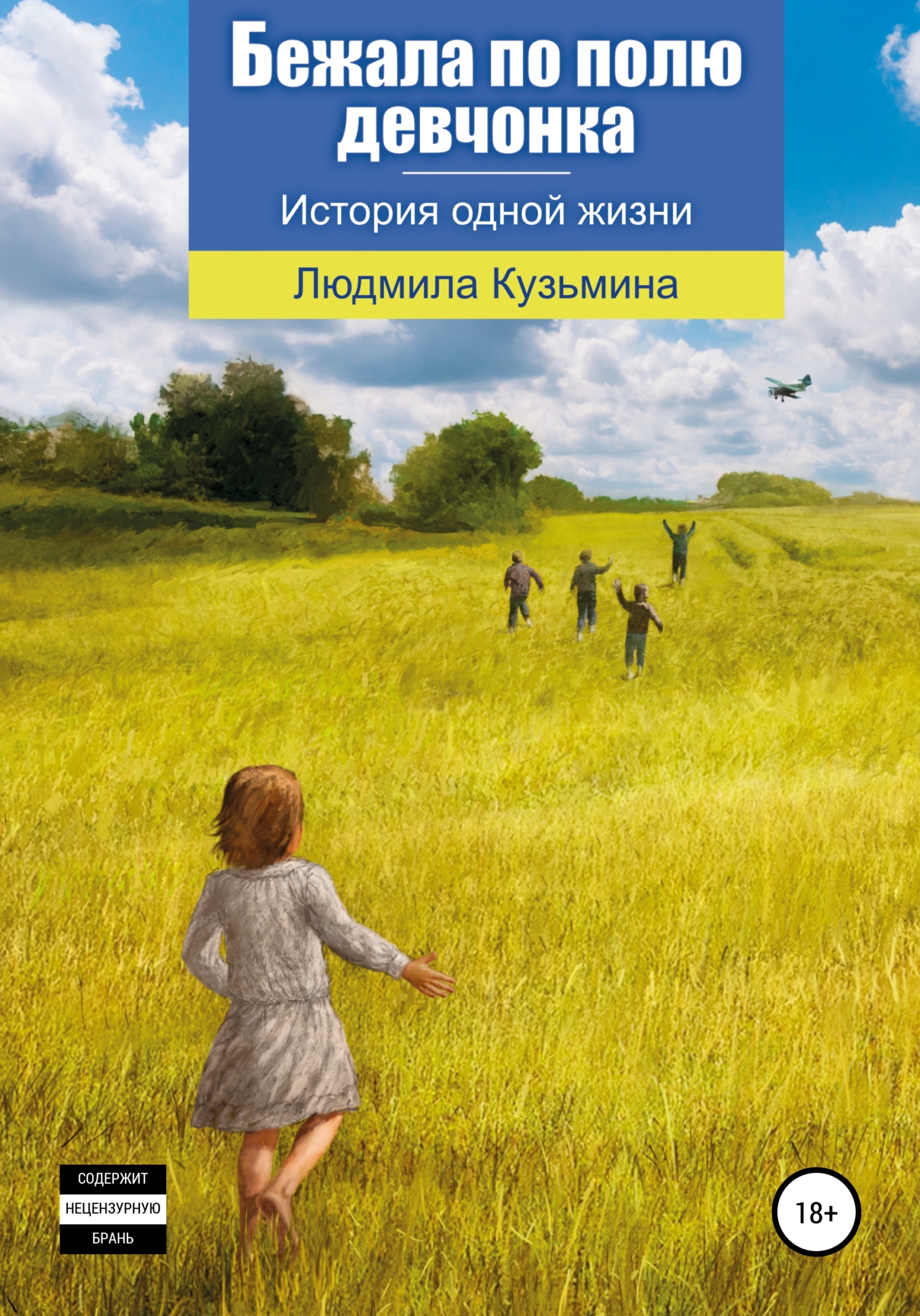

Бежала по полю девчонка - Людмила Андреевна Кузьмина Страница 8

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Проза / Русская классическая проза

- Автор: Людмила Андреевна Кузьмина

- Страниц: 44

- Добавлено: 2025-11-06 10:01:17

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Бежала по полю девчонка - Людмила Андреевна Кузьмина краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Бежала по полю девчонка - Людмила Андреевна Кузьмина» бесплатно полную версию:Автор книги не профессиональный литератор, и в данной книге делается попытка засвидетельствовать не столько о себе и о своей жизни, сколько о том времени и о том окружении, которое формировало автора как личность. В книге приведены подлинные отрывки из личных дневников автора, сохранившиеся в личном архиве письма, и эти вставки являются также свидетельствами того периода жизни, в котором жил автор. Отражено время не столь давнее в историческом аспекте, с середины прошлого века, но уже ставшее непонятным и непОнятым для нынешнего молодого поколения. И в первую очередь эта книга для них, молодых.

Содержит нецензурную брань.

Бежала по полю девчонка - Людмила Андреевна Кузьмина читать онлайн бесплатно

Что касается самого села, у него есть своя история.

В 60-е годы XVIII века казаки Чебаркульской крепости основали станицу Верхне-Карасинскую. Места были отличные: сосновый и берёзовый леса, ягоды-грибы, окружающие озёра полны рыбой, а плодородная земля давала хлеб и овощ. К концу XIX-го века построены школа, часовня, водяная мельница.

Что ещё надо для благоденствия растущих казацких семей? Казаки верно служили царю и Отечеству и участвовали во всех военных походах того времени. Вернувшись после окончания войны 1812 года с победой, на широкой площади в центре станицы они заложили двупрестольный каменный храм во имя Святой Троицы и Архангела Михаила. Храм был построен и освящён в 1831–38 годах. И стоял храм более ста лет, пока большевики во время гонений духовенства в 30-х годах двадцатого века не снесли его до основания, оставив обширную площадь опустевшей, а село духовно осиротелым.

Бывшая казачья станица в XIX веке росла и богатела, постепенно превратилась в большое село. Из специальной краеведческой литературы известно, что в 1833 году оно имело название Большие Караси, было центром Карасинской волости. В нём насчитывалось 300 мужских душ. Женщины и дети в статистику не включались как активно не работающее население.

И так было до революции.

Не знаю, насколько можно верить туристической карте Челябинской области, изданной в советский период в 1986 году, на которой нанесены достопримечательности и памятные места, связанные с революционными событиями и с Гражданской войной. На карте село Верхние Караси отмечено красным флажком, а в примечании внизу сказано, что в 1898 году здесь находилась подпольная типография первой марксистской организации Урала. Мемориальную доску будто бы на доме повесили. Я пыталась выяснить, на каком доме такая доска висела, но никто из жителей села достоверно ответить не смог. Да уж! Большевики «искрили» из-за границы, и при наличии железной дороги через всю Россию с запада на восток их номера ленинской газеты «Искра» распространялись агентами. А на местах по материалам газет подпольно издавались прокламации, несли потом смуту в народ. И не только тихо, мирно действовали большевики, но случались и громкие дела. Так, в 1908 году на станции Миасс, лихо и по-разбойному со стрельбой, агенты большевиков (их называли «эксы», то есть экспроприаторы) грабанули золото с почтового поезда для партийных нужд. Об этом деле услышал даже Максим Горький, обитавший в то время на Капри в Италии. Ну а к 1917 году по-настоящему «из искры возгорелось пламя» – и в 1918 году заполыхал пожар Гражданской войны по всей России. И кроваво развивались события и на Южном Урале…

Во время Гражданской войны в окрестностях В. Карасей шли бои между частями 26-й стрелковой дивизией красных и волжской группой белых. 19 июля 1919 года закрепились красные. Да и на всём Южном Урале в 1919 году установилась Советская власть.

В Верхних Карасях сражавшиеся на стороне белых казаки были вытеснены из села, большей частью уничтожены как противники Советской власти. Только за один день ОГПУ арестовало и расстреляло 22 казака.

Не избежало село и насильственно проведённой по всей стране коллективизации сельского хозяйства и раскулачивания богатых семей казаков. Доподлинно знаю, что в 1929 году арестованы и расстреляны 9 казаков и один священник, их семьи высланы на север Западной Сибири, а их дома заняли представители Советской власти. Но, как показала дальнейшая история, созданный в 1929-м рыбоколхоз «Пламя» большой пользы государству не принёс, и колхозники жили впроголодь.

Село возродилось, главным образом, благодаря притоку переселенцев из других мест Урала.

На Урале с давних пор старатели по берегам рек промывали золотоносные пески, а в шахтах горнорабочие добывали рудное золото. Известна в Верхних Карасях шахта «Ольгинская», но она просуществовала недолго: с 1903 по 1910 год. Из-за бедного содержания золота в руде её закрыли и законсервировали. К тому же она оставила недобрую память из-за плохой оснастки крепёжным материалом стенок внутри штреков. Помню, рассказывал отец со слов старожилов села: однажды осыпавшейся и просевшей горной породой завалило главный «ствол» шахты, а в одном из забоев, к счастью, неглубокого залегания, находилось несколько шахтёров. Живы ли они? Пробурили узкую скважину, через неё услышали голоса – шахтёры дали знать, что все живы, сидят в полной темноте без надежды самим выбраться из-под завала. Первым делом через узкое отверстие скважины на верёвках им спустили воду, еду и для поднятия настроения спирт, а затем стали нагнетать с помощью помпы свежий воздух. Приняли решение бурить более широкое отверстие в стволе шахты, чтобы на канатах поднять шахтёров наверх, однако для этого дела нужно затратить несколько дней. Всё село, не говоря о близких, переживало. Каждый день через узкую скважину подбадривали земляков, передавали продукты, воду и водку, а в ответ на эти действия из-под земли слышалось пьяное пение. Жёны и матери шахтёров не спали ночами, молились за благополучное спасение мужей и сыновей. Ведь неизвестно, как обернётся бурение скважины, опасались новых обрушений породы, которая заживо похоронит горняков. Но всё прошло удачно. Шахтёры внизу привязывались к верёвке, и по одному их вытягивали наверх. От долгого сидения в темноте они ослепли, самостоятельно не могли передвигаться. Их несли на носилках по домам, рядом с носилками шли рыдающие жёны и матери, а спасённые, хоть и ослабевшие и слепые, от выпитого спиртного и радости своего спасения из-под завала пели! И отлежались потом, зрение восстановилось.

За давностью лет, может, не всё так складно и правильно я излагаю, но такую историю со счастливым концом оставила шахта «Ольгинская».

В 30-е годы уже при Советской власти геологами и старателями в районе Непряхино были разведаны новые месторождения золота. В созданное Непряхинское рудоуправление, кроме самого Непряхино, вошли Верхние Караси, Малое Куйсарино, и началась промышленная добыча золота. Потребовалась дополнительная рабочая сила на шахты. И, как говорит пословица, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Начавшаяся принудительная коллективизация, раскулачивание сильно ударили по хозяйствам жителей сёл, где создавались колхозы. Многие семьи, спасаясь от колхозного разора, потянулись в районы золотодобычи. Так, в Верхних Карасях оказалось много выходцев из Вознесенки, прародины Кузьминых и многих наших знакомых в тот период времени – Борониных, Конюховых, Баталиных, Карташовых и других. Некоторые семьи были связаны родством. Так

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.