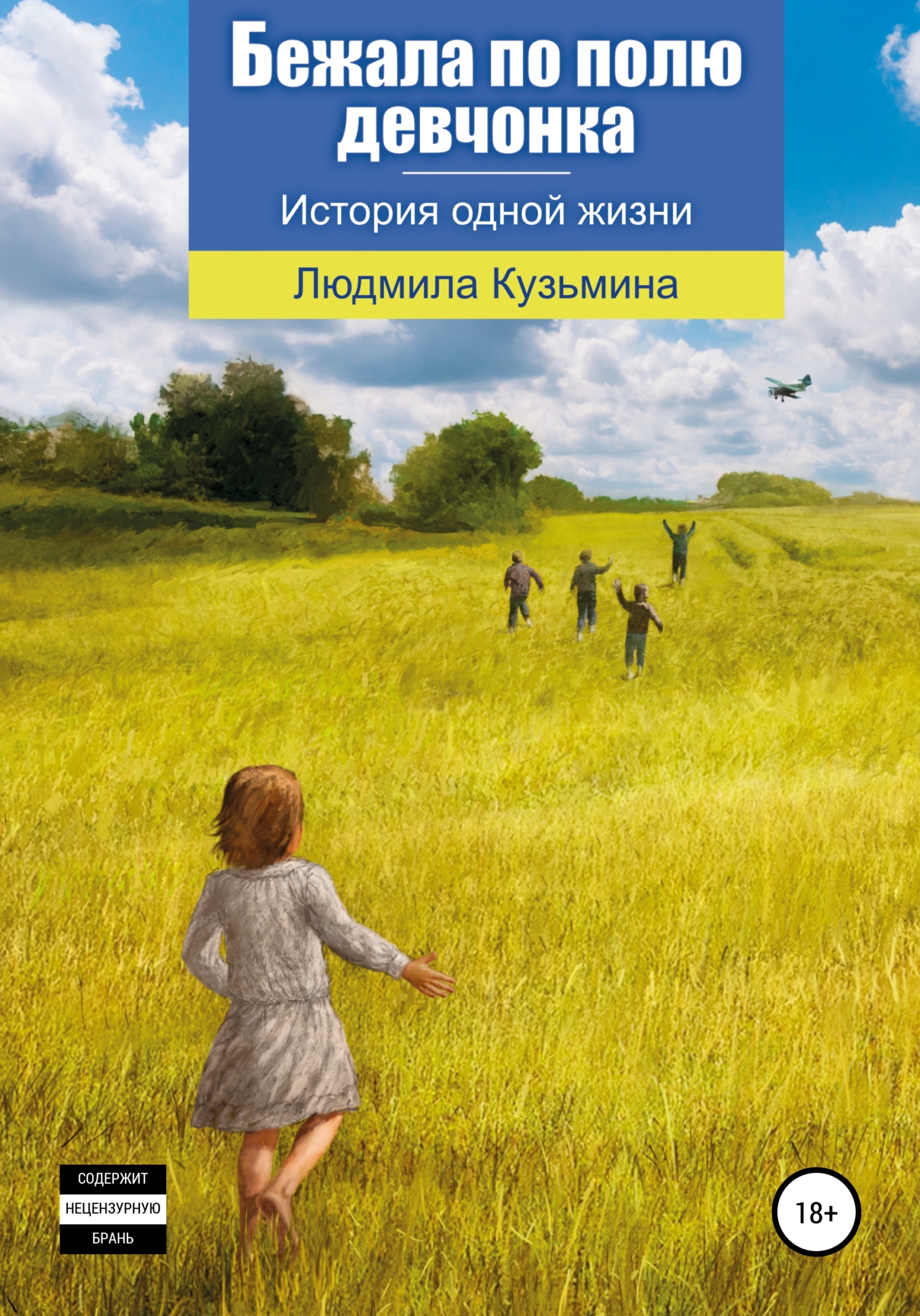

Бежала по полю девчонка - Людмила Андреевна Кузьмина Страница 7

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Проза / Русская классическая проза

- Автор: Людмила Андреевна Кузьмина

- Страниц: 44

- Добавлено: 2025-11-06 10:01:17

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Бежала по полю девчонка - Людмила Андреевна Кузьмина краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Бежала по полю девчонка - Людмила Андреевна Кузьмина» бесплатно полную версию:Автор книги не профессиональный литератор, и в данной книге делается попытка засвидетельствовать не столько о себе и о своей жизни, сколько о том времени и о том окружении, которое формировало автора как личность. В книге приведены подлинные отрывки из личных дневников автора, сохранившиеся в личном архиве письма, и эти вставки являются также свидетельствами того периода жизни, в котором жил автор. Отражено время не столь давнее в историческом аспекте, с середины прошлого века, но уже ставшее непонятным и непОнятым для нынешнего молодого поколения. И в первую очередь эта книга для них, молодых.

Содержит нецензурную брань.

Бежала по полю девчонка - Людмила Андреевна Кузьмина читать онлайн бесплатно

Наконец и с начальством договорился. Ему дали две подводы для перевозки семьи и багажа со станции. 8 апреля в 11 часов ночи прибыли на место жительства.

Последствия этого кошмарного переезда не замедлили сказаться: тяжко заболела я, а мне – напоминаю – было три месяца от роду. Об этом я уже рассказала.

А потом, в середине мая, чуть не лишился жизни отец: его завалило в шахте осыпавшейся горной породой, и папка минут пятнадцать или двадцать лежал под слоем породы. Умереть не дал рабочий-казах, находившийся поблизости. Откопал быстро. Отец был в сознании и, видимо, от нервного стресса рассмеялся в лицо казаху и сказал ему: ты – молодец!

Условия жизни в Даниловке были не ахти какие. Избушка типа землянки. Жара, блохи. Мы, ребятня, постоянно поно´сили. Лето жаркое и сухое, весь урожай зерновых выгорел на корню. К осени бесхлебье и рост цен возникли и здесь. А тем временем из Непряхино сообщали, что жизнь там наладилась. Хлеб привозят регулярно. И отец принимает решение возвращаться на Урал. Мама его обругала за все переезды и метания, но согласилась. Непряхино – всё-таки её родные места, родители там живут. Начиная с сентября 1940 года вся семья снова живёт в Непряхино.

И мои первые проблески восприятия жизни начались там. Годы 1940–1943.

В 1943-м мне не было ещё и четырёх лет. Но я уже что-то запомнила. Вспоминались мелкие детали какие-то, но по этим деталям я осознавала себя. Я живу, чего-то хочу, что-то вижу и слышу. Я живу.

И всё-таки первая моя настоящая школа жизни началась в селе Верхние Караси, куда вся наша семья переехала осенью 1943 года в связи с новым назначением на работу моего отца. Главное, там наша семья впервые обрела собственный дом!

«Вот моя деревня, вот мой дом родной»

Лето 2009 года. Случилось так, что мы с моей двоюродной сестрой Галиной съехались на Урале в родных нам местах. И я предложила сестре:

– Давай, может быть, напоследок – лет-то нам уже сколько! – съездим на денёк в Верхние Караси.

Сказано – сделано. Родственник Галины Анатолий согласился отвезти нас на своей машине. Не доехав десятка метров до села, свернули направо от дороги в сторону деревенского кладбища. Моя это была идея. Ибо только тут мы сегодня могли встретить своих односельчан в бытность нашего детства.

И вот мы бродим по заросшим травой дорожкам между могил. Вот они – Панковы, Карташовы, Боронины.

А вот и учителя наши – Павел Михайлович и Александра Тимофеевна Рохмистровы.

А вот хозяйка нашего дома Вьюгина Антонина Арсеньевна, её не стало в 2004 году. Я с нею виделась в предыдущий мой заезд. Кто же теперь владеет нашим домом? Сегодня узнаем.

Много знакомых имён. И я даже взялась переписывать с крестов даты жизни знакомых односельчан. По этим датам я смогу потом восстановить «историческую память» в моей голове.

Потом Анатолий подвозит нас к нашему дому. О, Господи! Стоит мой дом! И дом не брошен, как некоторые другие дома. И в нём, судя по новым постройкам во дворе, живёт хозяин. И постаревшая сосна в палисаднике с каким-то усталым видом тянется ветвями вверх. И напротив нашего дома сильно обветшавший, видать, бесхозный дом Карташовых – весь скукожившийся, как бы уменьшившийся в размерах, с тёмными от времени воротами.

Но сколько изменений вокруг! Главное изменение – широкая, добротно мощёная дорога, по которой стремительно, почти сплошным потоком проносятся разномастные легковые (грузовых почему-то гораздо меньше) машины, да их столько, что трудно найти миг, чтобы безопасно перейти дорогу.

– Ну задолбали совсем! – в сердцах воскликнула моя сестра. Ведь нам то и дело надо переходить и на ту, и обратно на эту сторону дороги и успеть за неполный день обойти село и окрестности. Зачем нам это надо? Ну, скажем, чтобы оживить память о тех местах, где прошли самые первые годы нашего более или менее сознательного детства.

Мы с сестрой стоим на обочине дороги – сильно пожилые, со всякими скрытыми в наших организмах хворями, с трудным дыханием, с потускневшими от времени глазами, но своим внутренним взором уже видим устремлённые на нас юные, распахнутые миру глазёнки – тоже наши глаза семидесятилетней давности…

Итак, вот моя деревня – Верхние Караси.

А ещё когда-то были Нижние Караси, Сладкие Караси, деревня Карасинская. И все эти сёла, деревни, как уже можно догадаться, располагались по течению реки Караси. А река-то не ахти какая глубокая и длинная вытекает из озера Малое Миассово. Какая рыба там только ни водилась! Караси, само собой. Увесистые, крупные. А ещё мелочь, годящаяся на уху: пескари, ерши, плотва. И потребитель этой мелочи – метровые щуки!

В годы 50-е прошлого XX-го столетия в селе – я это помню – создали рыболовецкий колхоз «Пламя». В селе организовали рыбокоптильню за высоким забором. Помню и толстенного дядьку, начальника этого заведения – мы, детвора, звали его коптильщиком. Вероятно, его непомерная толщина была следствием болезни, но худосочные послевоенные жители за глаза ворчали: «Его бы самого закоптить, сало-то с боков свисает!» Но, встречаясь с ним, уважительно здоровались, а заведующий клубом во время демонстрации какого-нибудь фильма выносил ему два прочных стула. Одного стула для широкой задницы коптильщика было мало, а хлипкая лавка для всех зрителей под его весомым телом грозила обломиться. Впрочем, дядька был добрым и не обижался на дразнилки хулиганствующих мальчишек. Он просто не обращал на них внимания.

Ну так что же? Река Караси взяла своё название от рыбы карась? А вот и нет! Это тюркское слово: «карасу» означает «тёмная вода». Правда, в краеведческой литературе я встретила подхваченное интернетом другое толкование: мол, это река с чистой прозрачной водой, берущая начало из чистого источника. По-моему напутали. Слово «кара» с тюркского означает «чёрный»: пустыня Каракум – чёрные пески в Средней Азии; город Карабаш, получивший название от горы, переводится как «чёрная голова». Да и сама я, живя в Верхних Карасях и купаясь в речке, не помню светлой, прозрачной воды. Река вырыла себе русло в богатой перегноем почве, течение её медленное, дно илистое, и даже в солнечную

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.