Таинство ближнего - Мать Мария (Кузьмина-Караваева) Страница 56

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Религиоведение

- Автор: Мать Мария (Кузьмина-Караваева)

- Страниц: 81

- Добавлено: 2025-08-29 12:01:35

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Таинство ближнего - Мать Мария (Кузьмина-Караваева) краткое содержание

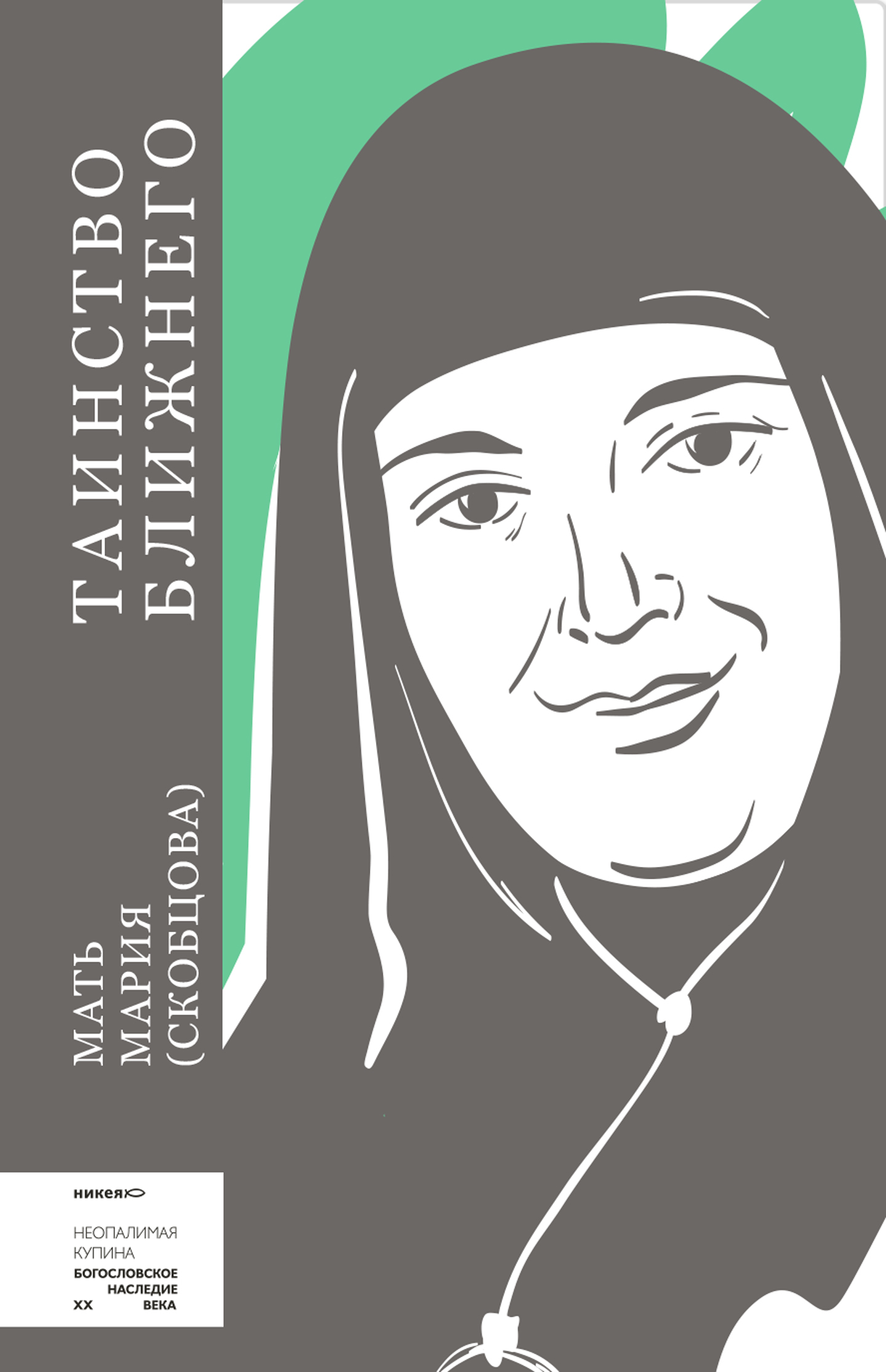

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Таинство ближнего - Мать Мария (Кузьмина-Караваева)» бесплатно полную версию:Богатое и чрезвычайно разнообразное наследие монахини Марии (Скобцовой, 1891—1945)' канонизированной Константинопольским Патриархатом как преподобномученица Мария Парижская, совсем недавно стало доступным российскому читателю. Одна из ярчайших наследниц русского Серебряного века, религиозный мыслитель, поэт, художник, чье творчество всегда было неотделимо от ее действий. Не было высказанной ею истины, которую она не подтвердила бы своей собственной жизнью, оборвавшейся в газовой камере лагеря Равенсбрюк.

В наш сборник вошли самые важные тексты матери Марии, сфокусированные на главных ее идеях – служении ближнему как своеобразному «таинству Церкви», свободе и радости как необходимых критериях истинного духовного опыта, разделении страдания ближнего до последней его глубины.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Таинство ближнего - Мать Мария (Кузьмина-Караваева) читать онлайн бесплатно

Вопрос тут прост: нам надо не восстанавливать старое, а стремиться к ответственному приятию нового, к его осмысливанию, к точному уяснению, чего оно от нас требует.

И, наконец, третий обет – нестяжания. В то время как обет послушания, на первый взгляд, как бы умаляется и упрощается (что по существу неверно – верно, скорее, обратное), обет нестяжания нуждается в большем осмысливании и углублении.

Что и говорить, вся наша жизнь, абсолютно всех, в большей степени соответствует старому пониманию нестяжания. Фактическое сребролюбие является чем-то чрезвычайно малореальным. Все трудятся, чтобы иметь возможность пропитать себя и свою семью, а о большем и не мечтают. Нестяжательный монах будет тут одним из бесчисленных нестяжательных людей, его окружающих. Мы все хорошо знаем ничтожную цену материального благополучия, мы все от него просто отвыкли. Рядовой эмигрант, по существу, менее стяжателен, чем рядовой монах старого времени. Таковы условия жизни.

Частная собственность? Очень многие охотно бы отказались от нее за право пользоваться общей собственностью, которая обеспечивала бы кров, одежду и пищу. Тут все относительно.

Но есть в идее нестяжания и безотносительные вещи, которые особенно ярко выступают сейчас. Ее нельзя ограничивать материальным пониманием. Нищий и несребролюбивый человек одновременно с этим может быть великим духовным стяжателем.

На каких основных текстах базируется идея нестяжания? Мне кажется, что это заповедь о блаженстве нищих духом, каковых есть Царствие Небесное, – это утверждение, что никто не имеет большей любви, чем тот, кто душу свою даст за други своя. Если это так, то что особенно противоположно нестяжанию? В ответе на этот вопрос мы видим особый смысл, так как из него вытекает чрезвычайная актуальность, чрезвычайная злободневность и современность принципа нестяжания. Ему особенно противоположен эгоцентризм, являющийся болезнью нашего века.

Эгоцентризм определяет собою не столько материальную скупость и жадность, сколько духовные их проявления. Эгоцентрик копит духовные богатства и жаден к ним, он противопоставляет себя миру.

Мир является неким фоном, на котором он развивается, некой благоприятной или неблагоприятной средой, не имеющей собственного смысла и значения. Причем это не какой-либо абстрактный мир, но мир конкретный, его окружающий. У эгоцентрика весь его лексикон испещрен словами «я» и «мое». «Его» друг – это некто, кто ему нужен и кто должен ему служить, а не тот, кому он нужен и кому он хочет служить. «Его» семья – это его собственность, которая должна ему обеспечивать уют и освобождать от одиночества, не налагая на него никакой особой ответственности. Его наука, его искусство, его родина – все это любимые и необходимые понятия, способствующие его духовной и материальной полнозвучности и полновесности. Он центр, для которого существует мироздание. Божественная справедливость и божественное милосердие меряется с точки зрения его потребностей. Если он совершает добрые поступки, то для того, чтобы на них упражнять свою добродетель. Примеров тут можно привести любое количество. Можно сказать, что в любых отношениях, внешних и внутренних, материальных и духовных, – везде может быть проявление эгоцентризма, от него не свободна и религиозная жизнь. И совершенно также в любых отношениях может проявляться принцип нестяжательности. Чем эгоцентризм тоньше, чем более высоких пределов человеческого духа он касается, тем он отвратительнее. Чем нестяжание тоньше, чем от больших духовных ценностей человек отрекается, чем полнее отдает он душу за други своя, тем он святее, тем более соответствует он тому, чего от него требует Христос.

И, конечно, монах, дающий обет, должен стремиться к выполнению его в самом абсолютном и всеобъемлющем смысле. Монах в области внешних вещей в первую очередь должен быть бессребреником и человеком, не имеющим частной собственности; если же он ее имеет, он нисколько не должен дорожить ею. Монах не должен привязываться ни к чему во имя свое, потому что это ему полезно, или нравится, или утешительно, или назидательно. Его отношение ко всему должно определяться возможностью отдать себя, пожертвовать собой, распяться за другого. Собственное спасение души и стремление к нему он должен до конца подчинить словам апостола Павла: «Я хотел бы быть отлученным от Христа, чтобы видеть моих братьев спасенными». По существу, это перефразировка слов Христа об отдаче души своей за други своя.

Нищета духа не есть, конечно, отказ от каких-либо интеллектуальных интересов, не есть некий духовный идиотизм – это есть отказ от своей духовной исключительности, это есть отдача своего духа на служение делу Божию на земле, и это единственный путь для общей жизни в едином соборном организме церкви.

Монах должен найти в себе силы сказать вместе со Христом: «В руки Твои предаю дух мой»[79]. Он должен сознательно хотеть стать исполнителем дела Божия на земле – и больше ничем. Он должен быть проводником Божественной любви и соучастником Божественной жертвы.

И совершенно ложно и неправильно думать, что он должен все время оберегать некую внутреннюю келью свою, свое святая святых, отдавая, не давать главного, – он должен в первую очередь жертвенно отдавать главное, памятуя, что Основоположником его подвига, Самим Спасителем, на крест было вознесено все Его Божество и все Его человечество, что Он в Своей жертве отдал всего Себя и именно этого ждет от тех, кто идет по Его стопам.

Нестяжание не должно быть только пассивным – не просят, так я и не даю. Нестяжание должно быть активным: надо искать, куда вложить дары, именно для этого нам Богом данные.

Само собою разумеется, что из такой точки зрения вытекает и необходимость монашеской активности во внешнем мире. Но надо помнить, что все ее виды: социальная работа, благотворительность, духовная помощь – все это вытекает из напряженного желания отдать свои силы делу Христову, Христову человечеству – не стяжать, а расточать их во славу Божию.

Мне кажется, что этим новым пониманием обета нестяжания должен определиться путь современного монаха. Практически он может из-за этого принять некий новый и непривычный облик – но это вещь внешняя, по существу, он будет стоять на основе древних обетов, определяющих собою самое существо его монашеского делания.

IV

Церковь и свобода

▪▪▪

Парижские приму я Соловки,

Прообраз будущей полярной ночи.

Надменных укорителей кивки,

Гнушенье, сухость, мертвость и плевки, —

Здесь, на свободе, о тюрьме пророчит.

При всякой власти отошлет канон

(Какой ни будь!) на этот мертвый

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.