Таинство ближнего - Мать Мария (Кузьмина-Караваева) Страница 55

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Религиоведение

- Автор: Мать Мария (Кузьмина-Караваева)

- Страниц: 81

- Добавлено: 2025-08-29 12:01:35

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Таинство ближнего - Мать Мария (Кузьмина-Караваева) краткое содержание

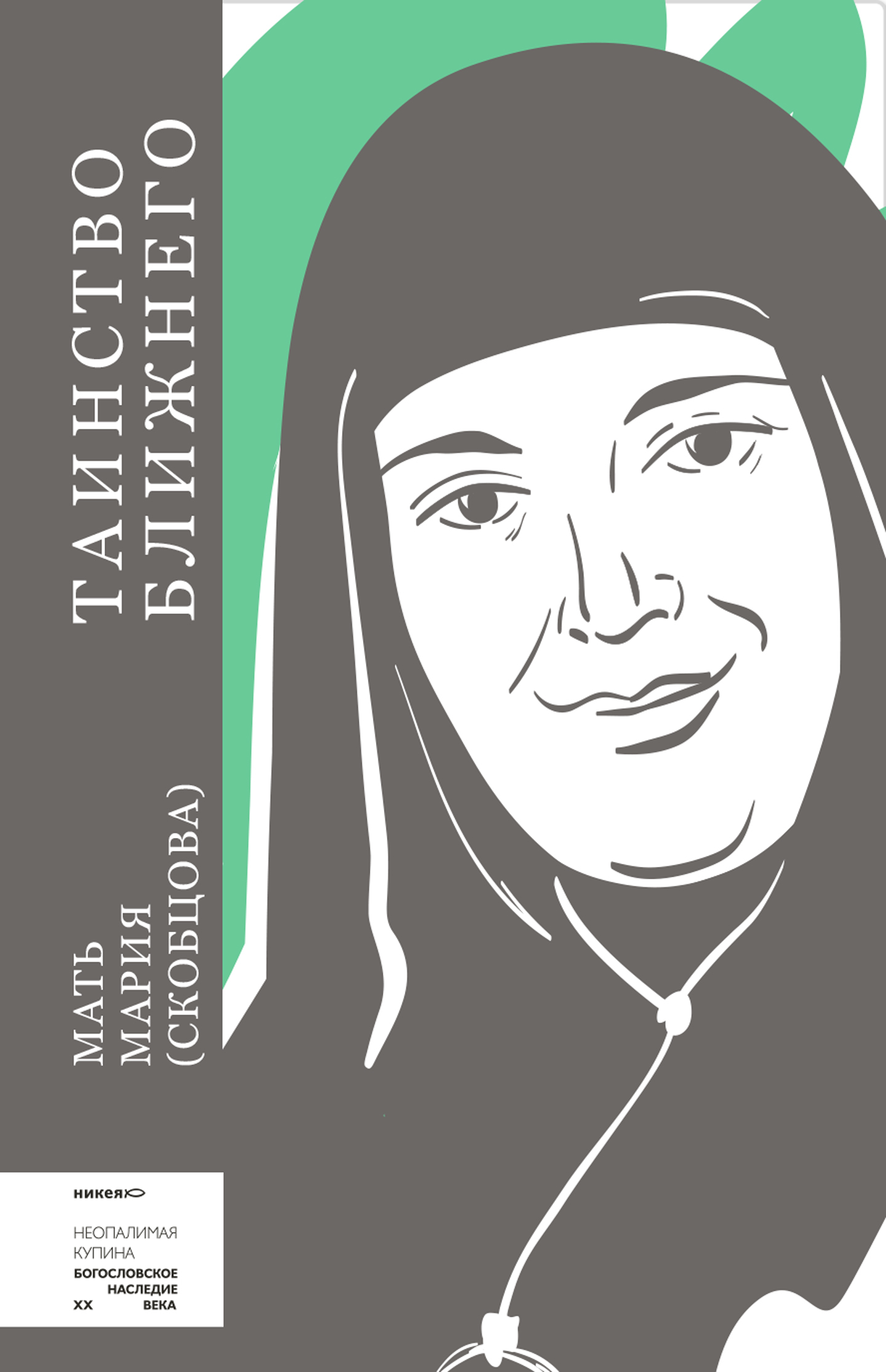

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Таинство ближнего - Мать Мария (Кузьмина-Караваева)» бесплатно полную версию:Богатое и чрезвычайно разнообразное наследие монахини Марии (Скобцовой, 1891—1945)' канонизированной Константинопольским Патриархатом как преподобномученица Мария Парижская, совсем недавно стало доступным российскому читателю. Одна из ярчайших наследниц русского Серебряного века, религиозный мыслитель, поэт, художник, чье творчество всегда было неотделимо от ее действий. Не было высказанной ею истины, которую она не подтвердила бы своей собственной жизнью, оборвавшейся в газовой камере лагеря Равенсбрюк.

В наш сборник вошли самые важные тексты матери Марии, сфокусированные на главных ее идеях – служении ближнему как своеобразному «таинству Церкви», свободе и радости как необходимых критериях истинного духовного опыта, разделении страдания ближнего до последней его глубины.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Таинство ближнего - Мать Мария (Кузьмина-Караваева) читать онлайн бесплатно

Нет ничего плохого в таком понимании своих задач, очень вероятно, что историческая обстановка вынуждала монахов так их ограничивать. Но было бы совершенно неправильно такое ограничение признать чем-то единственным и обязательным. Было бы неправильно думать, что вне этих исторических рамок монашество не может существовать и теперь мы призваны во что бы то ни стало воссоздавать то, что было раньше, – если нет жизненных условий для этого, то создать хотя бы внешнюю декорацию, восстановить, так сказать, исторически точный костюм старого монашества.

Чтобы правильно ответить на вопрос, каковы пути современного православного монашества, надо, конечно, не только изучить, каковы они были в девятнадцатом веке или в более древних веках, а каковы существеннейшие, мистические, глубинные черты православного монашества, какова его внутренняя суть, основные его принципы.

Монашество определяется не бытом, не монастырем, не пустыней – монашество определяется обетами, даваемыми во время чина пострижения. Все остальное – историческая оболочка, которая может и должна меняться и которая имеет лишь относительную ценность: она ценна, поскольку она способствует выполнению обетов.

Обетов же этих три: это послушание, целомудрие и нестяжание. Если монах их соблюдает, он соблюдает монашество, если он их нарушает, то при наличии всего монашеского быта он своего монашества не соблюдает.

Обет целомудрия понимался всегда совершенно определенно, и в его выполнение, конечно, никакие исторические условия не вносят изменений. Не в нем поэтому корень всего нового, что монашество должно принять.

Последние века два других обета претерпевали противоположное развитие. Все ударение делалось на обете послушания, и принцип отсечения воли доводился до своего предела. Обет же нестяжания упрощался до элементарного отказа от сребролюбия или, в лучшем случае, своей частной материальной собственности. Более духовного толкования ему не давалось.

Такое особое ударение на обете послушания объясняется сильным развитием института старчества, которое мы наблюдаем в русском монашестве с конца восемнадцатого века. Старчество и есть пристальное духовное руководство послушником, предполагающее полную отдачу его воли в руки старца. Это не только вопрос об известной дисциплине, необходимой во всяком общежитии, не только вопрос о следовании правилам этого общежития, не только вопрос о добросовестном принятии на себя известных обязательств и ответственности за их выполнение. Наоборот, в послушании ответственность как бы снимается, обязанности вытекают не из их распределения в общей жизни, а из слепого и беспрекословного выполнения воли старца. От монаха требуется одно: не иметь не только своей воли, но не иметь и своего рассуждения, своих оценок, своего выбора, за него оценивает, выбирает, рассуждает и решает старец, – он только слепой исполнитель этих решений. Как предел послушания можно привести такой пример: если старец впал в ересь и обличен в ней, послушник продолжает ему повиноваться, потому что, выйдя из повиновения, он согрешит, нарушит обет послушания, а выполняя еретические требования старца – он не грешит, так как самый факт послушания перекладывает всю ответственность за совершенный грех на того, кто его жизнью руководит, то есть на старца.

Мне не нужно сейчас по существу рассматривать этот принцип. Важно только подчеркнуть, что его воплощение ставит одно непременное условие: для послушания необходим старец, которого нужно слушаться. Если нет старца, то нет и послушания, или, во всяком случае, оно меняет свой характер, оно становится относительным, условным. Старец же не есть просто какое-то случайное начальство, это человек, который ответственно берет в свои руки чужую судьбу, ежедневно и пристально следит за нею, воспитывает своего послушника, отвечает за него перед Богом. Если для послушника старец является подлинным духовным отцом, то и для старца послушник должен быть подлинным, хорошо ведомым, любимым духовным сыном. Без этого нет старчества и нет послушания.

И нам надо твердо сказать, что при современных условиях монашеской жизни старчества действительно нет или почти нет.

И это естественно. В то время, когда в России с ее многотысячным монашеством были всегда единицы людей, способных быть настоящими старцами, и слава о них распространялась по всей стране, нам, за границей, приходится искать старцев среди нескольких десятков монахов. Этим сам выбор ограничен до последних пределов. Есть, конечно, среди нас духовно опытные и высокой жизни монахи, но они в большинстве случаев перегружены самыми разнообразными церковными делами и хозяйственного, и административного, и чисто религиозного свойства. Они физически не могут внимательно следить за духовной жизнью своих послушников, тем более что зачастую эти послушники живут не только не в общем монастыре, не только не в одном городе, но даже в другой стране. Этот один факт достаточен для того, чтобы объяснить, чем стало старчество в наших условиях. Старцем может теперь быть всякий монах, случайно постригшийся на несколько лет раньше. Его добросовестность говорит ему о его неопытности – и этим определяется, что он и не предъявляет к послушнику особых требований, а ограничивает свою роль тем, что старается ему быть по мере сил полезным.

Вместе с тем сама жизнь ставит монахов перед лицом самых разнообразных решений, требует от них чуть ли не с первого дня их пострига ответственности. Они фактически оказываются самостоятельными, если даже не покинутыми. При таких условиях было бы нелепо во что бы то ни стало реставрировать институт старчества, условно считать одного старцем, а другого послушником, применять всю суровую систему послушания, как полного отсечения воли, для того, чтобы отдать ее в руки другого человека.

Послушание как таковое остается неизменным, но смысл его становится другим. Монах должен быть послушен церковному делу, на которое он поставлен, он должен целиком отдать свою волю и свои творческие силы этому делу. Послушание становится служением. По существу, это служение должно быть не менее сурово, чем послушание старцу. Только ответственность тут остается на самом монахе, он сам мерит меру своей добросовестности, своей жертвенности и самоотдачи. Старцем его становится сама церковь, которая и судит его, а поручаемое послушание – это ответственное выполнение того церковного дела, которое церковь вручила ему.

Что это, новаторство? Может быть, но новаторствует тут сама жизнь. Она не спрашивает нас, хотим ли мы или нет так или иначе понимать даваемый нами обет послушания. Она говорит нам, что при современных условиях иначе его понимать нельзя. Наше дело только понять ее требования и точно их наименовать. Конечно, возможна некоторая искусственная реконструкция старого понимания, с некоторым условным распределением ролей старца и послушников, но сама эта условность и искусственность

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.