Таинство ближнего - Мать Мария (Кузьмина-Караваева) Страница 46

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Религиоведение

- Автор: Мать Мария (Кузьмина-Караваева)

- Страниц: 81

- Добавлено: 2025-08-29 12:01:35

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Таинство ближнего - Мать Мария (Кузьмина-Караваева) краткое содержание

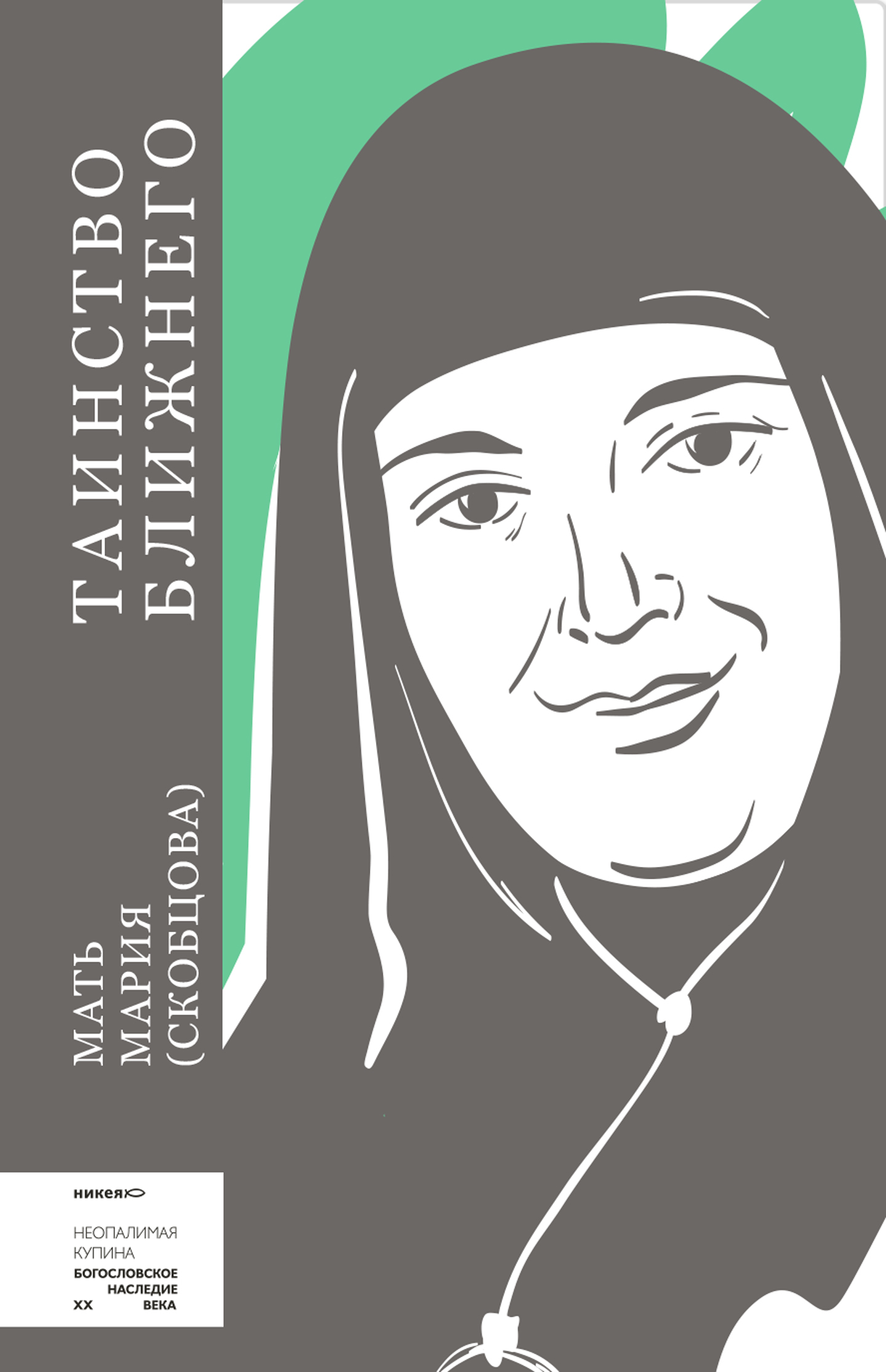

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Таинство ближнего - Мать Мария (Кузьмина-Караваева)» бесплатно полную версию:Богатое и чрезвычайно разнообразное наследие монахини Марии (Скобцовой, 1891—1945)' канонизированной Константинопольским Патриархатом как преподобномученица Мария Парижская, совсем недавно стало доступным российскому читателю. Одна из ярчайших наследниц русского Серебряного века, религиозный мыслитель, поэт, художник, чье творчество всегда было неотделимо от ее действий. Не было высказанной ею истины, которую она не подтвердила бы своей собственной жизнью, оборвавшейся в газовой камере лагеря Равенсбрюк.

В наш сборник вошли самые важные тексты матери Марии, сфокусированные на главных ее идеях – служении ближнему как своеобразному «таинству Церкви», свободе и радости как необходимых критериях истинного духовного опыта, разделении страдания ближнего до последней его глубины.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Таинство ближнего - Мать Мария (Кузьмина-Караваева) читать онлайн бесплатно

Сын Божий, вечный прообраз всякой человеческой души, молил Отца: да будет воля Твоя. И о том же говорили слова Матери: се Раба Господня. И это же находим мы в самых глубинах наших человеческих сердец, Богообразных и Материнских по своей духовной сущности.

Это дает нам какие-то силы – не в том, что мы избавляемся от греха в отношении к Богу и людям, но, по крайней мере, в том, что мы этот грех чувствуем как грех, а не как законное и естественное состояние, оправдываемое и разумом, и природой.

III

Радостная аскетика

▪▪▪

Пусть отдам мою душу я каждому,

Тот, кто голоден, пусть будет есть,

Наг – одет, и напьется пусть жаждущий,

Пусть услышит неслышащий весть.

От небесного грома до шепота

Учит все – до копейки отдай.

Грузом тяжким священного опыта

Переполнен мой дух через край.

И забыла я, есть ли средь множества

То, что всем именуется – я.

Только крылья, любовь и убожество,

И биение всебытия.

Из книги «Стихи» (1949)

Нищие духом[75]

Для многих обетование блаженства нищих духом кажется непонятным. Непонятным кажется, что подразумевается под выражением «нищета духа». Некоторые изуверы считают, что это есть обеднение духа, освобождение его от всякой мысли, чуть ли не утверждение греховности всякой мысли, всякой интеллектуальной жизни. Другие, не приемля такого толкования, готовы считать слово «духом» чуть ли не вставкой в подлинный евангельский текст.

Разберемся, как надо понимать это выражение.

При монашеском постриге постригаемый среди других обетов дает обет нестяжания, то есть нищеты, который можно понимать материалистически, то есть как отказ от всякого накопления вещественных богатств. Строгое выполнение этого обета привело бы к блаженству нищих, но в таком материалистическом и узком толковании нет еще раскрытия всего понятия «блаженны нищие духом».

Обет нестяжания может быть и должен быть расширен и на духовную область, человек, дающий его, должен отказаться и от духовного стяжания, что дает ему нищету духовную, за которую обещано блаженство. Но что такое «духовное нестяжание»?

Нестяжанию вообще противоположны два порока, которые мы в общежитии мало различаем: это порок скупости и порок жадности. Анализируя их, мы увидим, что скупой человек может быть совершенно не жадным, а жадный даже расточительным. Можно представить эти два порока в виде такой формулы. Скупой говорит: «Что мое – мое», но очень часто не добавляет к этому: «Что твое – тоже мое». Жадный говорит: «Что твое – мое» – и опять-таки не всегда добавляет к этому: «Что мое – тоже мое». Он может особенно хотеть присвоить чужое и не очень беречь при этом свое. Бывает, конечно, такая степень жадности, когда она сочетается со скупостью и обратно. Это когда как бы говорят: «Что мое – мое, и что твое – тоже мое».

Человек нестяжательный должен быть свободен и от скупости, и от жадности, он должен говорить: «Что мое – твое, и что твое – тоже твое». И было бы слишком просто думать, что это касается лишь материальных благ. Нестяжательность, отсутствие скупости и жадности должны касаться всего внутреннего мира человека. Мы знаем, что Христос учил нас полагать душу свою за други своя – вот это положение души, эта отдача ее и есть то, что делает человека нищим духом. В общежитии же, наоборот, даже при самом отрицательном отношении к стяжанию материальному мы привыкли считать духовное бережение себя чем-то положительным. Оно же есть самый страшный – потому что не материальный, а духовный грех. Таким образом, духовно понимаемая добродетель нестяжания должна делать человека открытым людям и миру. Внецерковная жизнь, а частью и искаженно понимаемое христианство приучили нас к накоплению внутренних богатств, приучили нас к внешнему любопытству, то есть жадности по отношению к духовному миру наших близких. Мы зачастую слышим, что человек в любви своей должен знать меру, ограничивая себя, и эта мера есть соблюдение себя, своей духовной пользы, своего пути спасения.

Христос не знал меры в Своей любви к людям – Он и в этой любви умалил Свое Божество до воплощения и принял на Себя грехи и страдания вселенной. В этом смысле Он учит нас Своим примером не мере в любви, а абсолютной и безмерной отдаче себя, определяемой положением души за други своя.

Без стремления к такой отдаче нет христианства, нет следования по пути Христову.

И не Христос, а внехристианский идеал говорит нам о накоплении внутренних и внешних богатств. Мы знаем, к чему этот идеал приводит, мы знаем царящий в мире эгоизм и эгоцентризм, мы знаем, как сосредоточены люди на себе, на своем благосостоянии, на своем душевном покое, на самых разнообразных интересах. Мы знаем и больше. Бережение своего духовного мира, замыкание себя на наших глазах ведет к тому, что люди как бы самоотравляются, разлагаются, теряют радость, сами себе делаются невыносимыми, заболевают неврастенией. Парадоксальнейшим образом, от бережения себя они нищают, потому что перерождаются в вечном самолюбовании и самовнимании. Нищие берегут свои лохмотья и не знают, что единственный способ не только сберечь их, но и превратить из лохмотьев в драгоценности – это отдать их с радостью и любовью тем, кто в них нуждается.

И почему?

Лохмотья эти – тленные богатства царства мирского. Отдавая их, отдавая себя целиком, весь свой внутренний мир, полагая душу свою, человек делается нищим духом, который блажен, потому что его есть Царство Небесное, по обетованию Спасителя, потому что он становится владельцем нетленного и вечного богатства этого Царства, и становится сейчас же, здесь, на земле, приобретая радость немеренной, самоотдающейся и жертвенной любви, легкость и свободу нестяжания.

Страсть к самоанализу[76]

Есть у людей, и особенно у русских людей, особое непреодолимое свойство: страсть к самоанализу, к копанию в своей душе, к оглядке на себя. Каждое дело, каждая мысль предваряется бесконечными рассуждениями, почему оно нужно, да нужно ли, почему возникло и т. д. Причем этой болезнью больны не только те, кто склонны к самолюбованию и кто наслаждается каждым своим жестом, преувеличивая его значение. Ею больны в большей даже степени люди скромные и не верящие в свои силы. Зачастую людям даже не удается ничего в жизни осуществить именно потому, что каждое их усилие сопровождается бесконечными оглядками, должно быть

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.