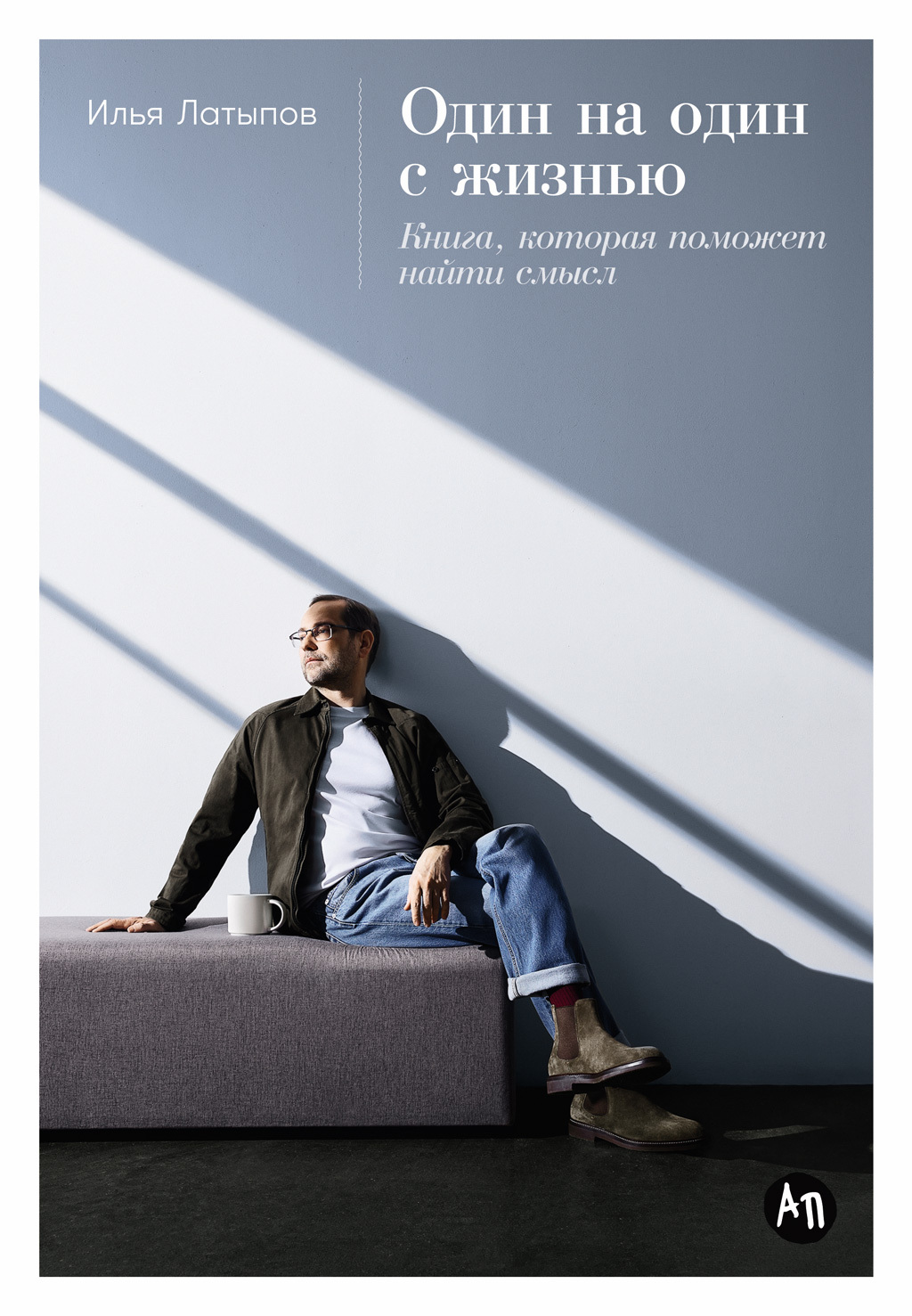

Один на один с жизнью: Книга, которая поможет найти смысл - Илья В. Латыпов Страница 6

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Психология

- Автор: Илья В. Латыпов

- Страниц: 25

- Добавлено: 2025-08-31 12:03:40

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Один на один с жизнью: Книга, которая поможет найти смысл - Илья В. Латыпов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Один на один с жизнью: Книга, которая поможет найти смысл - Илья В. Латыпов» бесплатно полную версию:Одной из главных характеристик жизни современного человека является суета. Стрессовые ситуации и общее ускорение темпа жизни редко позволяют сделать паузу и задуматься о своем психологическом комфорте и необходимости что-то изменить.

Известный психолог и гештальт-терапевт Илья Латыпов предлагает замедлиться и отправиться в увлекательное путешествие самопознания, в котором вы встретитесь с главными экзистенциальными вызовами человечества, разберетесь с эмоциональными реакциями и их последствиями.

Как примириться с тем, что все в мире конечно? Как принять несовершенство себя и других? Какую цену мы платим за сделанные выборы, в том числе свободу? Как справиться с одиночеством, изоляцией, травлей? Как найти смысл жизни? Почему важно проживать эмоциональную боль, а не игнорировать ее?

Я надеюсь, что книга также поможет вам задуматься о том, как устроены ваши отношения с жизнью, в которую нас, по выражению известного философа Мартина Хайдеггера, «вбросили», не спрашивая, хотим мы вообще рождаться или нет. Задуматься и, возможно, пересмотреть привычные взгляды. Мы родились, наша жизнь началась и уже продолжается какое-то, иногда довольно долгое, время. Какая она – тяжелое бремя, которое мечтаешь поскорее завершить, победная поступь, сменившаяся ковылянием, тяжелое начало и последующее обретение свободы? И как нам живется в этом далеко не простом мире?

Эта книга – незаменимый помощник на вашем пути к внутренней гармонии и силе, а ее автор – бережный, поддерживающий спутник.

…Быть живым (в психологическом смысле) значит иметь возможность пропускать через себя все те переживания, которые рождаются у нас в ответ на происходящее во внешнем мире и внутри нас, и преобразовывать их в действия, если есть такая необходимость. Жизнь – это постоянный обмен с окружающим миром: ты мне – вызовы, впечатления, вещи, я тебе – ответы, эмоции, дела.

Особенности

Иллюстрации-фотографии из личной коллекции автора.

Психическая боль, как я уже упоминал, не локализована в какой-либо части тела, она разливается повсюду, не давая покоя, и анестезировать ее не так-то просто – обычно это возможно при полной «отключке» каких-либо состояний. Если бы мы так обходились с физической болью, пришлось бы отключать саму возможность переживать это ощущение, а не только его локализацию в определенном участке. И онемение охватывает не руку/ногу/зубы, как бывает при местной анестезии, а все тело человека. То же происходит и с душой. И жизнь теряет всякий смысл.

Один на один с жизнью: Книга, которая поможет найти смысл - Илья В. Латыпов читать онлайн бесплатно

Обнаружение третьей позиции часто описывается как «пробуждение». Если оно происходит, изменения часто неизбежны. Оказывается, есть не только эмоциональное реагирование или напряженный мозговой штурм. Третья позиция, с трудом нащупываемая в процессе психотерапии, – позиция отстранения как от эмоционального, так и от рационального полюса и наблюдения за тем, как разворачиваются наши эмоции и как мы мыслим. Это позиция вдумчивого наблюдателя-исследователя, который не ставит себе задачу немедленно что-то сделать (как требует эмоционально-реактивная позиция) или объяснить (как привыкли делать «рационалисты»).

Оказывается, жизнь можно не только эмоционально переживать и потом бесконечно анализировать. За жизнью – в том числе и за своей – можно наблюдать. И главный вопрос с этой точки: «Как я думаю и чувствую?»

Звучит банально? Возможно. Но этот сдвиг для многих людей бывает очень сложным. Нередко мне как психологу не удавалось наладить продуктивную работу с клиентом, потому что все, что было нужно человеку, – это понять, что делать, чтобы немедленно заглушить какое-то тяжелое переживание или найти ему объяснение. На экзистенциальный сдвиг, переход к вопросам «Как устроен мой мир?», «Как устроен я сам?», «Как я организую взаимодействие между собой и миром?» не было либо сил, либо желания. А у меня, соответственно, не хватало то ли терпения, то ли наблюдения за собственными переживаниями, возникающими в ответ на состояние бессилия, когда в очередной раз звучит вопрос «Так что делать?» или «Как мне избавиться от этого?». В неудаче в процессе психотерапии виноваты двое, а не кто-то один… А ведь именно вопрос «Как устроено?» и содержит в себе ответы на многие вопросы: что делать, зачем и почему. Вопрос «Что делать?», обращенный к другому человеку, а не к себе, часто рождается из непонимания, что с тобой происходит, по какой причине и чего ты хочешь. Позицию наблюдателя называют экзистенциальным или наблюдающим «я» – это своеобразный внутренний центр, основа рефлексии, «точка сборки» нашей личности. Только отстранившись от эмоциональных и рациональных бурь, поднявшись над ними, можно увидеть, как эти бури организованы, как они работают. При этом важно различать отстранение и отчуждение. При отчуждении мы теряем контакт с личностью, перестаем видеть ее целиком или отдельные ее части, переживать или думать. А для наблюдения – подлинного – контакт с наблюдаемым необходим. Экзистенциальное «я» – не бесстрастный наблюдатель, а включенный, сопереживающий, но все же не захваченный с головой мутным потоком.

Здесь можно провести границу между самокопанием и рефлексией. Как правило, самокопанием под видом самоанализа мы начинаем заниматься тогда, когда нам плохо, а рефлексировать можно и над хорошими моментами жизни. Кроме того, самокопание, которым люди могут заниматься до истощения и сопутствующего ему раздражения, это зачастую бесконечное умственное упражнение на уровне рационального «я» в поисках ответа на вопрос «Почему так?» (с вариацией «Что я сделал не так и почему?»). То есть человеку нужно «просто» понять причины, определить «виновных» и наказать их (чаще всего виновным назначается сам «копатель»). Самокопание сочетается с бесконечной самокритикой, переживаниями по кругу («Ну как же так?») и намерением избежать повторения плохой ситуации. Самокопание обращено в прошлое, это своеобразная археология миновавшей ситуации в сочетании с детективным расследованием – кто убийца-то? Причем первый подозреваемый – сам детектив-археолог. Что-то там откопал в себе – и давай интерпретировать. Вот основные признаки самокопания (навязчивого самоанализа):

● Концентрация на прошлом («почему»).

● Перескакивание с темы на тему, расфокусировка внимания (начали думать об одной ситуации, а через пять минут уже перебираете пятую-шестую, которые по ассоциации всплывают в памяти).

● Чередование самообвинения и самооправдания.

● Сравнение себя с другими людьми.

Основная задача самокопания – снизить эмоциональное напряжение ситуации через нахождение причины, виноватого и способа впредь не сталкиваться с подобными переживаниями. Тогда как рефлексия и самоосознание опираются на вопросы «что», «как» и «зачем». Разница между «почему» и «зачем» заключается в том, что первый вопрос фактически означает «Какие силы и обстоятельства в прошлом побудили меня что-то сделать?», а второй – «Какую цель я преследую, делая это?» И здесь мы уже не археологи-детективы, а наблюдатели-натуралисты, которые где-то в лесу наблюдают за жизнью обезьян, фиксируя, что и как те делают.

Здесь нет задачи выявить и наказать, задача – понять и услышать своих внутренних обезьян. Увидеть, как они взаимодействуют друг с другом, и если результат вам не нравится, то подумать, что можно сделать иначе, чтобы он пришелся по душе. То есть выглядит это примерно так: «Вот я чувствовал то-то и сделал то-то, а получил вот это, и результат не понравился. А вот в этой ситуации я подумал так-то, и мое эмоциональное состояние резко изменилось. Любопытно, что же такого было в этих мыслях? А что будет, если сделать вот это?» А кто виноват, кто хороший или плохой, кто тварь дрожащая или право имеет и почему так вышло – это вообще неинтересно или глубоко второстепенно.

Я вам сейчас скажу кощунственную вещь: сознательные волевые усилия (то есть через напряжение и насилие), прилагаемые для изменения себя ради душевного благополучия, только вредят этому душевному благополучию. Когда начинаешь изо всех сил стараться поскорее найти выход, быстро успокоиться, избавиться от какой-либо эмоции или решить застарелую проблему, не вникая особо в то, что, собственно, с тобой происходит, эмоциональная чувствительность ослабевает и ты снова оказываешься на проторенной дорожке рационализации или навязчивого бега мыслей по кругу.

Выход не в сверхусилии, а во внимательном, чутком и доброжелательном наблюдении за тем, как психика отзывается на разные идеи и варианты. Причем отклик может быть очень небольшим, но он будет, если внимательно прислушиваться к своему телу и душе, то есть присутствовать рядом с собой, а не рвать жилы. Снижение эмоционального напряжения наступает от узнавания и распознавания, а не от сверхусилия. И этот навык формируется довольно сложно. Дело небыстрое, увы. Кто-то, привыкший ощущать себя хозяином собственной жизни, эту зависимость от неконтролируемой сознанием эмоциональной части психики воспринимает даже как унижение и «рабство».

Для экзистенциального наблюдателя-исследователя характерно осознание нескольких важных вещей, придающее особую резкость наблюдаемой картинке.

Осознание экспериментаторской природы нашего «я». Наша психика – великий экспериментатор. Она постоянно выдвигает гипотезы о том, как устроен мир, другой человек или мы сами, проводит эксперименты по проверке этих гипотез и интерпретирует полученные данные, и все это делает в бессознательном режиме, на автопилоте. Находясь в «точке сборки», в нашем экзистенциальном «я», мы можем наблюдать, как этот внутренний экспериментатор работает, насколько корректно проводит исследования.

Почему это важно? Потому что многие люди начинают со стадии гипотез (предположений о других людях и т. п.) и сразу переходят к интерпретации этих гипотез, как будто они уже доказаны. То есть стадия эксперимента – непосредственный контакт с миром для того, чтобы проверить верность или неверность предположений, – игнорируется. Так формируются внутренние миры, зацикленные на самих себе, и именно они создают самосбывающиеся пророчества (о них немного поговорим в части III).

А кто-то проводит эксперименты, но интерпретирует их странным образом. Мой любимый пример: молодой человек жалуется, что никак не может познакомиться с «нормальной» девушкой. Возникает вопрос, как он умудряется знакомиться только с «ненормальными» (что бы это слово ни означало, это отдельная история). Юноша заранее уверен, что симпатичная и «нормальная» девушка его отвергнет. Она этого не делает, соглашается на свидание, и тогда этот молодой человек приходит к заключению, что девушка не так уж и хороша (то бишь «ненормальная»). И не приходит сам. Или же есть запасной вариант: быть настолько напряженным и подозрительным во время встречи, что в итоге девушка больше никогда не придет. И убедить себя: «нормальная» меня отвергла! Замкнутый круг, очевидный для наблюдающего «я», но скрытый от непосредственного участника. Более того: если другой человек расскажет юноше, что происходит, тот, скорее всего, не поверит. Нужен собственный опыт наблюдения за собой, а не чужой, пусть и сто раз верный.

Восприятие сложного контекста событий. Способность видеть мир как сочетание различных, зачастую противоречащих друг другу явлений и процессов. Наша психика стремится к упрощению восприятия, и поэтому очень важным для нас лично является вопрос, который мы задавать себе не любим: «Чего я не хочу видеть?» В себе, в близких людях, в «своих» и «чужих» (ведь в «чужаках», бывает, не хочется видеть ничего хорошего).

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.