Дело Мансурова. Империя и суфизм в Казахской степи - Паоло Сартори Страница 9

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Паоло Сартори

- Страниц: 14

- Добавлено: 2025-09-03 11:02:28

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Дело Мансурова. Империя и суфизм в Казахской степи - Паоло Сартори краткое содержание

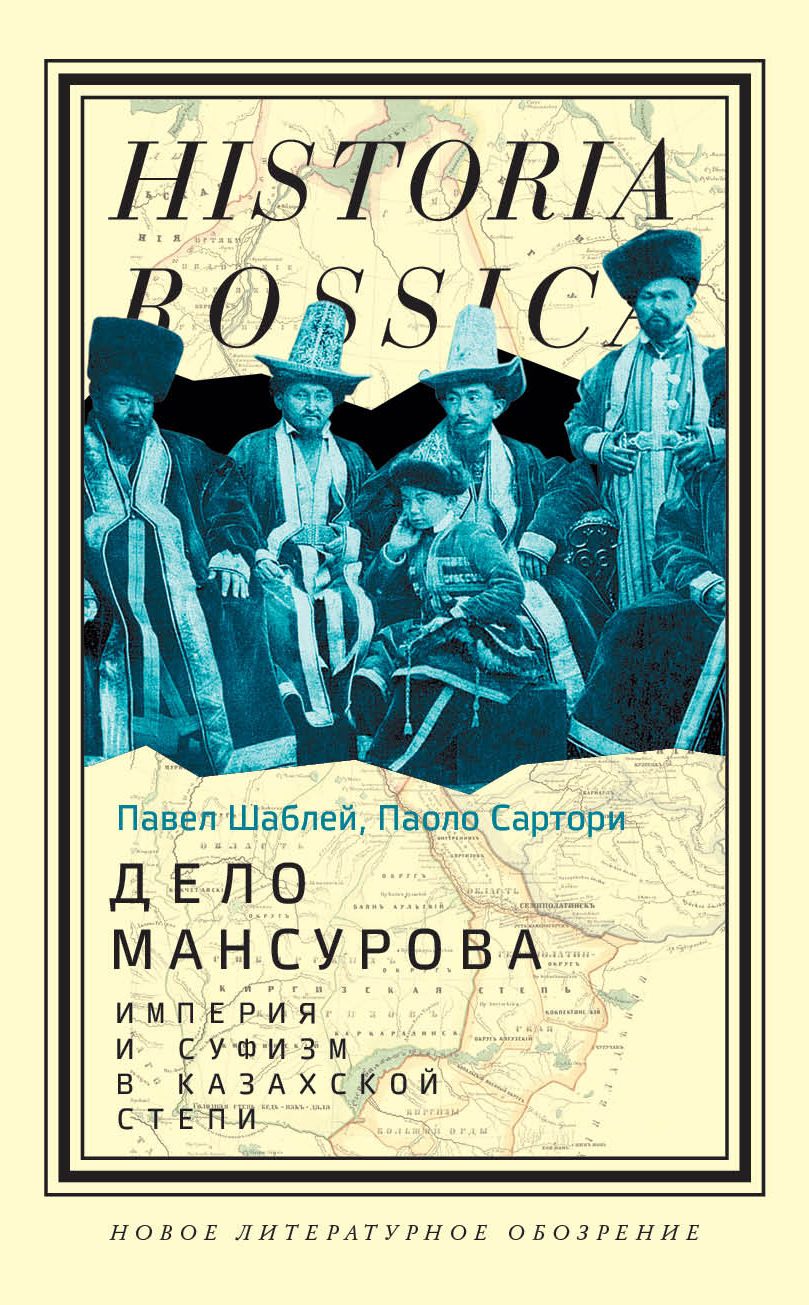

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Дело Мансурова. Империя и суфизм в Казахской степи - Паоло Сартори» бесплатно полную версию:В мае 1854 года российские имперские власти арестовали ишана Мухаммада Шарифа Мансурова по подозрению в заговорщических замыслах. Длившееся около девяти лет следствие породило информационную панику и слухи о возможных массовых беспорядках в Казахской степи на религиозной почве и привлекло публичное внимание, в том числе и со стороны правящих кругов. Почему фигура суфия Мансурова так интересовала колониальную администрацию и чем он представлял опасность? Какими знаниями о суфизме в Казахской степи в конце XVIII – первой половине XIX века обладали правительственные чиновники? Отличалось ли их восприятие этого исламского религиозного течения определенной объективностью или же опиралось на стереотипы и фантазии ориенталистского характера? В поисках ответов на эти вопросы П. Шаблей и П. Сартори обращаются к истории возникновения и контексту этого драматического дела. Анализируя его документальную основу и выводы привлеченных к следствию экспертов, авторы книги показывают, как дело Мансурова очерчивало изъяны российской колониальной системы управления и демонстрировало отсутствие последовательности у имперской политики по отношению к исламу и суфизму. Павел Шаблей – к. и. н., доцент Костанайского филиала Челябинского государственного университета; Паоло Сартори – сотрудник Академии наук Австрии, редактор журнала Journal of the Economic and Social History of the Orient.

Дело Мансурова. Империя и суфизм в Казахской степи - Паоло Сартори читать онлайн бесплатно

Обращая внимание на особенности казахских традиций и культурного развития, мы не стремимся утверждать, что кочевая культура представляла собой замкнутое пространство, которое ориентировалось на специфический круг собственных потребностей, игнорируя при этом события, происходящие вокруг. Несмотря на то что Российская империя нагнетала информационную панику вокруг разных представителей суфизма, колониализм не был тотальным репрессивным механизмом, лишавшим местные общества инициативы и свободы выбора. Как это ни парадоксально, но именно в период активных кампаний по борьбе с разными «лжепророками» и «лжеучениями» на территории Казахской степи распространяют свое влияние новые ветви ордена Накшбандийя-Халидийя[113] и Муджаддидийя-Хусаинийя. Особой популярностью при этом пользовались не только среднеазиатские ишаны, проживавшие в регионах, которые только в 1860–1870‑е годы вошли в состав империи, но и такие деятели, как Зайнулла Расулев из Троицка (Оренбургская губерния), семья Тукаевых из деревни Стерлибашево (Оренбургская губерния)[114] и др. Подобного рода обстоятельства свидетельствуют о том, что власти не могли эффективно контролировать деятельность мусульман[115], многие стороны жизни которых не были институционализированы. Сами же мусульмане активно использовали изъяны бюрократической системы и свою осведомленность в системе колониальных знаний (русский язык, законы, умение составлять петиции и другие документы) для продвижения собственных интересов[116].

Не менее существенную роль в распространении суфизма сыграли другие процессы. В начале XIX века в Российской империи значительное развитие получает книгопечатание на восточных языках, сопровождаемое ростом инфраструктуры[117]. Это усиливает циркуляцию суфийского знания[118], потому что наряду с учебниками, правовыми сборниками, календарями издавались разнообразные сочинения, поэтические сборники и богословские трактаты мусульманских мистиков[119]. Развитие системы транспортной коммуникации позволяет мусульманам упрочивать свои связи с единоверцами в разных регионах империи и за ее пределами. В Казахской степи также происходят значительные изменения. Одно из них – это расцвет поэтического творчества. Согласно мнению некоторых исследователей, в XIX веке появляется литературное течение «Зар заман» («лихолетье», «скорбные времена»), в основе деятельности которого лежало негативное восприятие колониальной политики[120]. Воспевая кочевой образ жизни и критикуя процессы модернизации и русификации, поэты (акыны) не хотели мириться с действительностью. Они уповали на милость Аллаха и предрекали Конец света, надеясь на Высшую справедливость в загробном мире. Именно поэтому, отмечает Н. Нуртазина, такая поэзия была проникнута мистическими тонами[121]. Если суфийские мотивы, выраженные в поэзии, должны были усилить антиколониальную риторику, тогда почему акыны «Зар заман» подвергали жесткой критике некоторых ишанов за их невежество, расточительство и другие пороки – то есть развивали тот дискурс, который получил широкое распространение не только среди имперских чиновников, но и исламских реформаторов конца XIX – начала ХX века?[122] Мы склоняемся здесь к мнению, что поэтов, причисленных в советское время к «Зар заман»[123], сложно объединить в какую-то единую литературную традицию. Они не только жили в разные периоды, но и скорее всего развивали разные казахские интеллектуальные традиции, некоторые из которых возникли в доколониальное время. Обратим внимание на творчество Дулата Бабатайулы (1802–1874). В его стихотворении «Ишану» («Ишанға»), написанном в 1860‑е годы, есть такие строки:

Ишан объезжает народ и спрашивает:

Вы собрали баранов?

Ишан такой же лжец, как и ты [124].

Образ ишана в этом произведении скорее собирательный, чем конкретный. Назидательный характер стихотворения ориентирован не на критику суфизма как такового, а на переосмысление значимости для рода и домохозяйства определенных традиций и людей, тесным образом связанных с ними. Если обратиться к творчеству других поэтов, также отнесенных исследователями к течению «Зар заман», то мы найдем не только пессимизм и жизнеотрицание с апелляцией к мистическим сюжетам, но и стремление к духовно-нравственному совершенствованию, а также веру в лучшее будущее благодаря поддержке святых[125]. Эти святые рассматриваются в качестве предков, покровителей определенной семьи, рода. Таким образом, в период вхождения Казахской степи в состав Российской империи местная литературно-поэтическая традиция активно развивалась, не ограничиваясь набором каких-то узких тем, связанных с реакцией на вызовы колониализма. Именно поэтому критика «плохих» ишанов и «продажных» мулл – это не дискурс, заимствованный у мусульманских реформаторов или творчески переработанная риторика имперских чиновников, а переосмысление внутренних проблем благодаря преемственности собственных культурных традиций.

Как видим, в конце XVIII – ХIX веке в Российской империи в целом и в Средней Азии в частности происходили активные изменения, затронувшие многие стороны духовной, социальной и общественно-политической жизни мусульман. Суфизм, его религиозные доктрины, социальные практики развивались и трансформировались с учетом особенностей того или иного социокультурного контекста. Имперские чиновники и некоторые востоковеды, этнографы, тем не менее, не прилагали значительных усилий для того, чтобы разобраться в этих особенностях: они продолжали конструировать образы опасных и властолюбивых ишанов, дервишей, мюридов с помощью однообразных и стереотипных критериев. Несмотря на то что информационная паника и политический ажиотаж вокруг суфизма никуда не исчезали, мы констатируем факт распространения и укрепления влияния многих ишанов и орденов в разных регионах империи, включая и Казахскую степь. Такого рода обстоятельства в первую очередь были связаны с отсутствием эффективного контроля за жизнью мусульман со стороны государства. В то же время сами мусульманские подданные не были пассивными наблюдателями за тем, что происходит вокруг них. Они активно использовали разные ресурсы – несбалансированность системы

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.