Дело Мансурова. Империя и суфизм в Казахской степи - Паоло Сартори Страница 8

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Паоло Сартори

- Страниц: 14

- Добавлено: 2025-09-03 11:02:28

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Дело Мансурова. Империя и суфизм в Казахской степи - Паоло Сартори краткое содержание

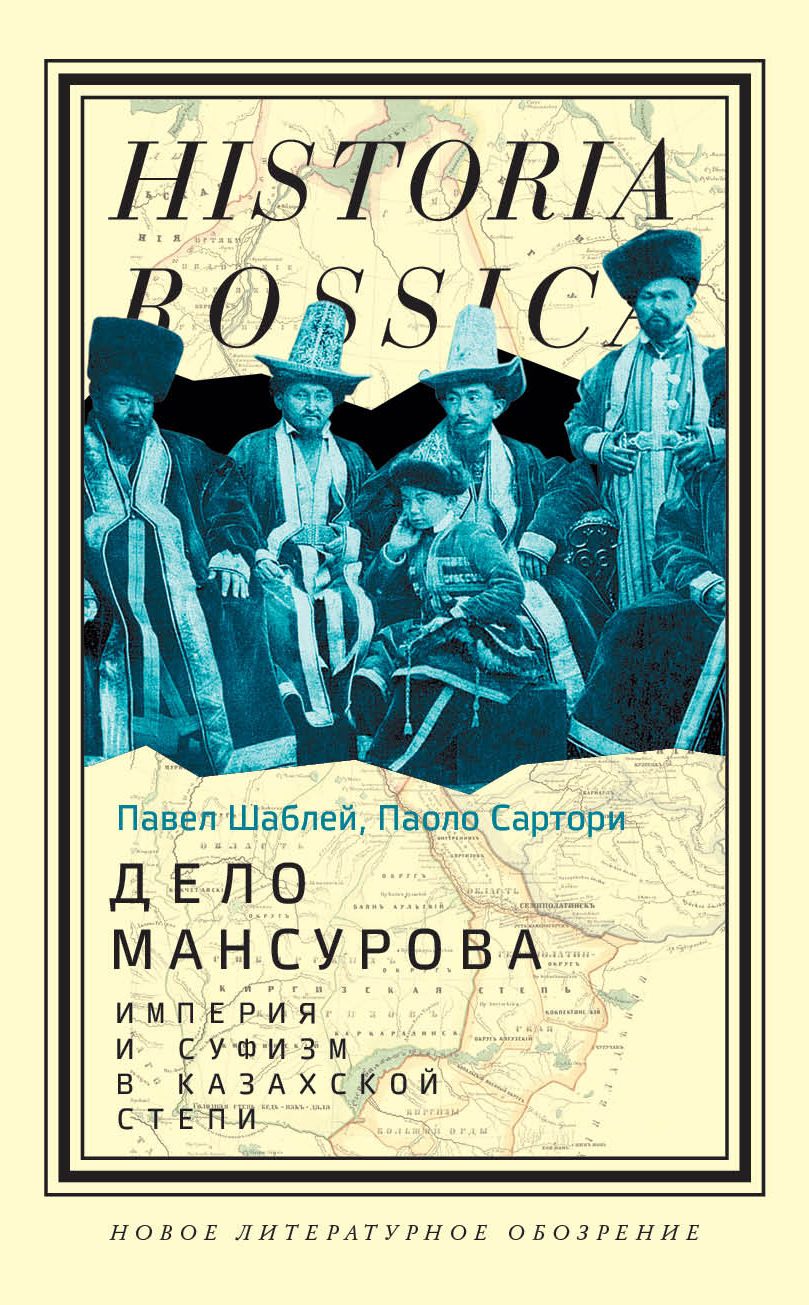

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Дело Мансурова. Империя и суфизм в Казахской степи - Паоло Сартори» бесплатно полную версию:В мае 1854 года российские имперские власти арестовали ишана Мухаммада Шарифа Мансурова по подозрению в заговорщических замыслах. Длившееся около девяти лет следствие породило информационную панику и слухи о возможных массовых беспорядках в Казахской степи на религиозной почве и привлекло публичное внимание, в том числе и со стороны правящих кругов. Почему фигура суфия Мансурова так интересовала колониальную администрацию и чем он представлял опасность? Какими знаниями о суфизме в Казахской степи в конце XVIII – первой половине XIX века обладали правительственные чиновники? Отличалось ли их восприятие этого исламского религиозного течения определенной объективностью или же опиралось на стереотипы и фантазии ориенталистского характера? В поисках ответов на эти вопросы П. Шаблей и П. Сартори обращаются к истории возникновения и контексту этого драматического дела. Анализируя его документальную основу и выводы привлеченных к следствию экспертов, авторы книги показывают, как дело Мансурова очерчивало изъяны российской колониальной системы управления и демонстрировало отсутствие последовательности у имперской политики по отношению к исламу и суфизму. Павел Шаблей – к. и. н., доцент Костанайского филиала Челябинского государственного университета; Паоло Сартори – сотрудник Академии наук Австрии, редактор журнала Journal of the Economic and Social History of the Orient.

Дело Мансурова. Империя и суфизм в Казахской степи - Паоло Сартори читать онлайн бесплатно

Все эти события внесли заметный вклад в очередную активизацию исламофобских настроений имперских чиновников. Еще пристальнее, чем прежде, власти стали уделять внимание контролю за любыми иностранцами-мусульманами, пересекавшими границы империи. Так, например, в 1830‑е годы чиновники разных регионов и ведомств пытались выйти на след некоего шейха Мехмеда-эфенди[102], который якобы из Бухары через Казахскую степь отправился в Османскую империю и там призывал турецкого султана освободить «все племена татар (под «татарами» здесь следует рассматривать разные тюркские народы: башкир, казахов, ногайцев и др. – П. Ш., П. С.), находящихся под игом России»[103]. Сложно судить о степени достоверности такой информации, которая поступала от не всегда надежных осведомителей. Так или иначе, слухи о деятельности этого загадочного шейха еще некоторое время будоражили сознание имперской администрации. Очевидно, осознав бесперспективность дальнейших следственных усилий, власти отправили это дело в архив.

Таким образом, ситуация с восприятием суфизма в Казахской степи была такой же противоречивой и непоследовательной, как и в других регионах Российской империи. Колониальные чиновники и этнографы не могли понять многие особенности религиозной культуры местного общества. Поэтому они, пытаясь скрыть свое невежество в отдельных вопросах, экстраполировали распространенные в империи стереотипы и фантазии о безумных дервишах, фанатичных ишанах и опасных «лжепророках» на сложный региональный контекст. Одновременно с этим имперские акторы сталкивались с новыми социальными группами (шаманы, баксы, дивана), религиозная идентичность и характер деятельности которых не были четко определены. Все это открывало широкий простор для конструирования новых домыслов и предрассудков – таких, как идеи о религиозном индифферентизме казахов, политеизме и, наконец, «поверхностной исламизации». Подобного рода представления, как мы увидим в ходе дальнейшего изложения, активно поддерживались местными колониальными посредниками, которые стремились использовать имперские институты для продвижения собственных реформаторских проектов и защиты интересов своих сообществ. В то же время отсутствие какой-то целостной или объективной системы знаний о религиозной культуре казахов серьезно ослабляло колониальное управление, обостряя конфликты между чиновниками и актуализируя необходимость мобилизации значительных ресурсов для организации следственных дел, подобных делу Мансурова.

Эмическая перспектива

Говоря, что представления о суфизме в имперском контексте зачастую основывались на стереотипах и фантазиях чиновников, романтических иллюзиях писателей и путешественников, научных сомнениях и политических предпочтениях востоковедов и этнографов, мы не стремимся бескомпромиссно противопоставлять знание и невежество – и тем самым дезориентировать читателя. Несмотря на информационную панику и политическую риторику вокруг деятельности шейхов, дервишей, мюридов, империя к середине XIX века накопила определенный багаж знаний о суфизме. Другое дело, что эти знания не были эффективно востребованы в ходе организации следственных мероприятий над суфийскими деятелями. К тому же сведения колониальных экспертов, характеризующие особенности религиозной доктрины, специфику определенных обрядов и практик, требовали постоянного обновления по той простой причине, что суфизм активно развивался и трансформировался с учетом особенностей регионального и социокультурного контекста. Взгляд на ситуацию через призму внутренней эмической перспективы позволит разобраться в специфике поведения и культурном мире людей, деятельность которых имела отношение к суфизму[104]. Именно поэтому разговор об имперском невежестве становится уместным и объективным, когда мы четко осозна́ем, что́ представлял собой суфизм в период вхождения Казахской степи и Средней Азии в состав Российской империи.

Пожалуй, ключевую роль в распространении различных стереотипов играло представление о том, что суфийских деятелей можно легко выявить (и определить степень исходящей от них угрозы) по их чудаковатому поведению и внешнему облику: крики, танцы, совершение чудес, колдовство, дервишская одежда и пр. В действительности такого рода критерии не всегда имели отношение к реальному положению вещей. Дервишское занятие могло носить временный характер[105]. К тому же в казахском обществе было много других социальных групп, которые отличались харизматическим поведением, но не имели какого-либо отношения к суфизму. Даже в конце XIX века более пристальное, чем прежде, внимание к особенностям совершения зикра не дает колониальной администрации эффективного инструмента определения суфийской аффилиации и понимания того, какое влияние тот или иной человек может иметь на окружающих[106]. Как показали исследователи, в конце XVIII – начале XIX века суфизм в Средней Азии вышел на новый уровень развития. Доктрина и организация орденов значительно усложнилась и трансформировалась. Многие шейхи могли одновременно иметь накшбандийскую, кубравийскую и яссавийскую сильсилю (духовная линия преемственности). Этот феномен, согласно Девину ДеУису, не был следствием какого-то внутреннего кризиса или деградации суфизма как такового. Он был обусловлен особенностями социокультурного контекста, в котором развивалась суфийская традиция. В этом отношении в XVIII и начале XIX века влияние определенных орденов на жизнь домохозяйств, родовых групп и подразделений было уже не таким, как прежде. Для того чтобы укрепить эти связи, отдельные шейхи стремились стать последователями сразу нескольких суфийских тарикатов. К тому же они могли опираться на широкий спектр религиозных практик, обеспечивая себе таким образом большую популярность и привлекая учеников и последователей из самых разных регионов[107]. На эти особенности редко обращали внимание имперские чиновники, продолжая практически на всем протяжении XIX века идентифицировать суфиев на основании однообразных и не подлежащих изменению критериев.

Говоря о стереотипных и весьма схематичных принципах, исходя из которых имперские деятели рассчитывали бороться с ишанами, дервишами, шейхами, мы в то же время должны отметить, что критике подвергался не столько суфизм, сколько его так называемые современные феномены. Восхищаясь толерантностью и подвижничеством суфийских аскетов ранней истории ислама, востоковеды и чиновники зачастую негодовали по поводу деградации «классического суфийского наследия», на смену которому, по их мнению, пришли разные «шарлатаны» и амбициозные религиозные деятели, одержимые идеями политической гегемонии и корыстными соображениями[108]. Такие утверждения, идеализировавшие историю суфизма, в действительности опирались на тенденциозные источники и ориенталистские тропы. Суфизм оказывал существенное влияние на политическую жизнь среднеазиатских государств не только в XIX веке, но и в доколониальный период. Многие ханы, султаны, эмиры были мюридами влиятельных шейхов, писавших назидательные трактаты и активно влиявших на принятие политических решений[109].

Другой, не менее важный момент заключался в том,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.