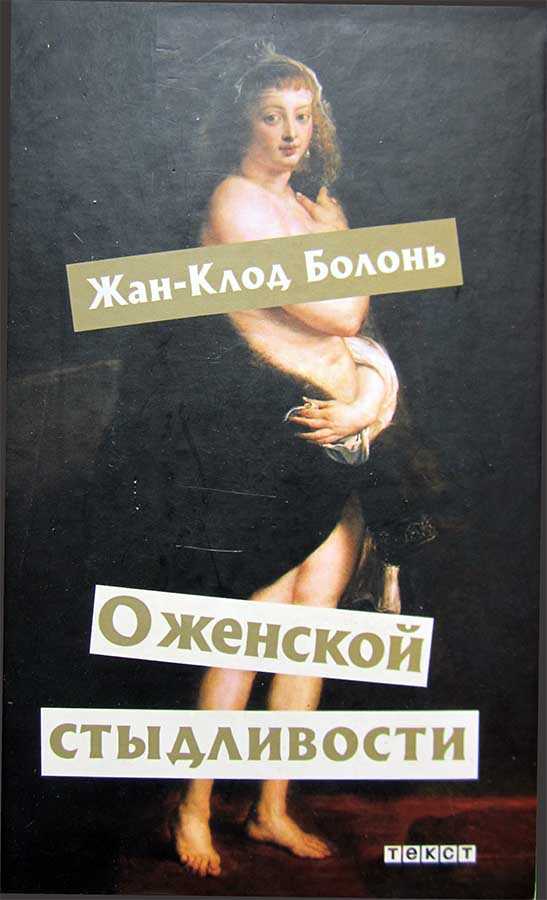

О женской стыдливости - Жан-Клод Болонь Страница 54

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Жан-Клод Болонь

- Страниц: 112

- Добавлено: 2025-09-03 12:00:17

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

О женской стыдливости - Жан-Клод Болонь краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «О женской стыдливости - Жан-Клод Болонь» бесплатно полную версию:Чего мы стыдимся?

Что стараемся спрятать — отвратительное или чересчур притягательное? Что такое стыдливость — свойство человеческой природы или пережиток прошлого?

Как вела себя стыдливая женщина в Древней Греции? Что считалось постыдным в Средние века и в эпоху Возрождения?

Всегда ли покрывало на голове женщины было знаком ее скромности?

На эти и многие другие подобные вопросы дает ответ в своей книге «О женской стыдливости» бельгийский историк Жан-Клод Болонь. Русский читатель знает его по книге «История любовных побед», вышедшей в издательстве «Текст» в 2009 году.

Жан-Клод Болонь — филолог по образованию, историк, преподаватель средневековой иконографии, автор многочисленных книг, написанных на стыке филологии, социологии, философии и истории. В своей книге Болонь делает акцент на историю именно женской стыдливости от Античности до XXI века. Стыдливость понимается автором достаточно широко — это стремление скрыть то, что воспринимается человеком как нечто особенно уязвимое или составляет основу его личности. Болонь связывает стыдливость в первую очередь с обнаженностью тела, и главная тема его рассказа — как относились к обнаженному и закрытому женскому телу в каждую эпоху.

О женской стыдливости - Жан-Клод Болонь читать онлайн бесплатно

Путешественники второй половины XVIII века, открывая неизвестные доселе народы, помнят об этих утопиях. Не имея и в мыслях стремления заставить дикарей одеться, они завидуют их непринужденности. Однако их отношение к наготе все же обусловлено старыми предубеждениями. Уподобляя стыдливость стыду, который наступает после соития, Морелли видит в ней лишь лицемерие.

Именно в этом контексте рождается миф о «добром дикаре», который мечтает найти на земле то, что романисты создали в своем воображении. Античная нагота ассоциируется с наготой диких народов. Племена американских индейцев становятся в сознании людей образом первобытных обществ, а затем, в течение XVIII века, «состоянием природы», которое потеряно в Европе. Вместе с тем разве древние греки не были известны своей целомудренной наготой, не упоминая уже библейский миф о рае? Молодые люди были защищены «лишь публичной стыдливостью». Мраморные статуи сделали их бессмертными: «Красота природы предстает без покрова, прославляя скульпторов, их создавших». Современные модели уже не обладают той невинностью, которая позволяла принимать такие благородные позы. Об этом можно прочитать в книге Иоанна Иоахима Винкельмана «Размышления о греческом изобразительном искусстве, картинах и скульптурах» (1755).

Жорж Луи Леклерк де Буффон в своей книге «Естественная история» (1749) вновь поднимает вопросы происхождения человеческих обществ. «Абсолютно дикий дикарь» представлял бы собою «любопытное зрелище» для философа, оценивает известный натуралист: возможно, ему довелось бы узнать «что дикарь обладает даже большей целомудренностью, чем цивилизованный человек, и что порок родился лишь в культурном обществе».

Он видит только примеры детей, воспитанных животными, но такое отступление в главе об американских дикарях скрыто ставит вопрос о происхождении людей: все народы восходят к одному и тому же источнику, и пример Америки позволяет нам наблюдать новые общества, остающиеся дикими, близкими к природе. Не проводя никаких параллелей, он с большой симпатией рассказывает об их нравах, испытывая в то же время презрение к жителям Лапландии, «которые кажутся деградировавшими людьми», «не знающими стыдливости» в своих коллективных купаниях, где они, не испытывая ни малейшего страха, выставляют напоказ перед незнакомцами свою наготу. Короче говоря, «отвратительный» народ, у которого «нравственности столько, что можно лишь презирать его». Отсутствие стыдливости, с его точки зрения, не является признаком первобытной доброты — напротив. Но его рассуждения о естественном целомудрии и о новых народах стимулируют сознание.

Природное состояние становится у Жан-Жака Руссо моделью подлинного целомудрия и счастья народов, которые сбились с истинного пути в результате испорченности последующих цивилизаций. Из всех известных народов лишь аборигены Карибских островов менее всего удалились от природы. Противопоставление, которое он проводит между природным и культурным состояниями, направлено на то, чтобы опровергнуть тезис о естественном неравенстве, которое оправдало бы современную эпоху. Его совершенно не интересуют проблемы стыдливости, а тем, кто поднимает вопрос о наготе карибских жителей как свидетельстве отсутствия у них чистоты нравов, он отвечает, что для такой жаркой страны подобные вопросы ставить неправомерно. Об этом он пишет в своей работе «О происхождении неравенства среди людей» (1755).

Несмотря на предосторожности, с которыми Руссо пишет об этом («я позволил себе предположить»), и сарказмы Вольтера, исследователи будут верить в то, что им удастся найти народы, живущие в природном состоянии. Таким образом, рождается миф о «добром дикаре», напрасно приписываемый Руссо. Выставляя дикаря в карикатурном виде в своей философской повести «Простодушный» (1767), Вольтер внес гораздо больший вклад в создание этого мифа, чем его женевский соперник. Западная стыдливость доводится в этой повести до абсурда: если французы нуждаются в строгой морали, то это лишь потому, что они крайне порочны, вздыхает Гурон. Всем известно, что Дорина упрекает Тартюфа из одноименной комедии Мольера за похотливость его взгляда. Разница состоит лишь в том, что речь теперь идет не о служанке, над которой можно подшутить, сохраняя при этом здравый смысл: предполагаемая добродетель целого народа кладет на лопатки порок европейцев.

Все это могло бы остаться лишь сатирой. Но в то время существовали и другие явления, подготовившие умы к идее о том, что понятие нравственности относительно. Во-первых, вспомним период Регентства. Либертинизм (или распущенность нравов) возник не в эту эпоху, а еще при строгом дворе Короля-Солнца Людовика XIV, где это явление не выходило за рамки отдельных частных территорий, — теперь оно распространилось шире. Еще больше, чем нравы и обычаи, была затронута стыдливость: «Правила приличия, которые соблюдались как обязанность, не сохранились даже в качестве удовольствия. Люди избавились от взаимного стыда». Об этом говорится в книге Антуана-Леонарда Тома «Сочинение о характере, нравах и рассудке женщин в разные века» (1772). Возврат к большей сдержанности восстановил не стыдливость, а приличие, заставляя понемногу осознавать различие между пространством публичным и частным.

Таким образом, происходит осознание этого различия как с исторической, так и с географической точек зрения, поскольку другие страны не испытали такой либерализации нравов, которая захватила Францию. Причем она захватила ее до такой степени, что англичанка, приезжающая в Париж, должна была поскорее забыть свою британскую стыдливость, чтобы не стать всеобщим посмешищем. «Когда какой-нибудь кавалер говорит вам, что вы красивы, вы краснеете. Очнитесь! Здесь румянец появляется на щеках дам, только когда они наносят его сами», — пишет Габриель-Франсуа Койер в своем «Письме одной юной новобрачной» (1749). Миф о добром дикаре пустил во Франции свои ростки, попав на благодатную почву, готовую признать географическую и историческую относительность стыдливости.

Споры о происхождении

В 1750–1775 годы в спорах о стыдливости на первый план выходит старая проблема: если стыдливость относительна и не существует в других культурах, то откуда она взялась? Это главный вопрос второй половины XVIII века и одна из проблем соперничества философов, возникшего на основе тезисов Руссо. В 1748 году Монтескье мог еще верить в естественную женскую стыдливость — «первобытный закон», существующий у всех народов. Те, кто его нарушают из-за климатических условий, отдалились от основного принципа человечества, и дело законодательной власти — вернуть их в правильное русло и заставить его соблюдать. Когда закон природы навязывается законом общества — это в высшей степени парадоксально: осознавая географическую относительность стыдливости, законодатель не может принять решение об ее исторической относительности. Об этом говорит Шарль де Монтескье в своей работе «О духе законов»

В то же самое время (в декабре 1747-го) Ла Метри выдвигает механистическую концепцию человека, развитую на основе теории Декарта, убирая ссылки на душу. Человек — «машина, передвигающаяся перпендикулярно поверхности», похожая на сложный часовой механизм или автоматы французского механика и изобретателя Вокансона. И эта машина — плод самовоспитания человека, так как он теряет в инстинкте то,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.