Золотой Оклад или Живые Души. Книга чудес - Пётр Георгиевич Паламарчук Страница 32

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Пётр Георгиевич Паламарчук

- Страниц: 72

- Добавлено: 2025-09-14 19:00:18

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Золотой Оклад или Живые Души. Книга чудес - Пётр Георгиевич Паламарчук краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Золотой Оклад или Живые Души. Книга чудес - Пётр Георгиевич Паламарчук» бесплатно полную версию:Эта книга — роман о чудесах Богоматери «Золотой оклад, или Живые души» начинается с описания подмосковных храмов, где сочинителю довелось составлять опись движимого имущества, чтобы защитить их от ограблений. Затем вступает в действие второе действующее лицо — рукописная книга о чудодейственном пособлении Божией Матери тем, кто молится Ей словами ангельского приветствия. Эта подлинная рукопись в первый раз переведена на русский язык. Наконец, третья линия повествования — загадочная судьба самого знаменитого образа Казанской Богоматери.

Все три нити рассказа наконец сходятся в сердце нашей страны...

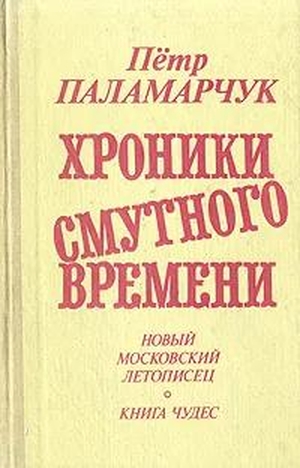

Опубликована в 1993 г. в сборнике «Хроники смутного времени».

Золотой Оклад или Живые Души. Книга чудес - Пётр Георгиевич Паламарчук читать онлайн бесплатно

Русские летописцы, в том числе хронографы Лобковский и Ельнинский, свидетельствуют, что Патриарх Ермоген уже из заточения, благословляя нижегородцев на восстание против литвы и поляков, повелел взять в свои полки список чудотворной иконы из Казани, принятой им из земли на свои руки во время явления. Она-то и сделалась, уже после мученической кончины святителя, покровительницею ополчения Димитрия Пожарского.

Род его шел прямо от Рюрика через князей Стародубских; начальником их почитался известный Всеволод Юрьевич по прозванию Большое Гнездо (среди прочих знаковых именований у Пожарских любитель меткости русской речи не преминет отчеркнуть такие проклички, как Рубец, Столб, Медведь, Долгий, Щепа, Лопата, Голобок и даже Корова). Непосредственное же родовое имя, по мнению генеалога П. Н. Петрова, Пожарские приобрели после того, как сын соратника Димитрия Донского князя Андрея Феодоровича Василий получил в удел разоренную пожаром волость Радогость (любопытно, что московский список Казанской иконы, поставленный впоследствии князем Пожарским в устроенном им на Красной площади особом соборе того же имени, также имел прозвище «что на пожаре», под каковым и упоминается не раз в книгах о царских торжественных выходах семнадцатого столетия).

Будущий спаситель страны князь Димитрий Михайлович родился в 1578 году; при царе Борисе он состоял «стряпчим с платьем». В годину Смуты последовательно защищал Коломну, разбил на подмосковной реке Пехорке воровскую шайку атамана Салька, успевшего до того перечехвостить воевод нового государя Василия — Литвинова-Масальского и Сукина, а потом отстоял от шаек самозванца Зарайск.

Первый знаменитый свой подвиг он совершил во время осады Москвы 1611 года, в целом окончившейся неудачею. Тогда поляки были уже почти год как впущены в город семибоярщиною; но москвичи недолго терпели захватное скопище в сердце столицы. Двор самого князя Пожарского находился на Лубянке, против воздвигнутого итальянцем Алевизом в 1514 году храма Введения — одной из семи соборных церквей города, где решались дела о «пользах и нуждах духовных» московских «сороков». На вторник Страстной недели, 19 марта, князь вовсю воинствовал против пришлецов. Противник сначала пытался разбить первое русское ополчение — как повествует летописец, резались всюду: «И собралися по улицам, на Устретенской, и на Покровке, и за Неглинной, и на Тверской, и на Никицкой, и на Орбате, и на Знаменке, и на Чертольской и с Поляки и с Литвой билися».

При набатном звоне колокольни храма Введения Пожарский и присоединившиеся к нему пушкари ударили на врагов с приблудными изменниками; рубясь с ними два с половиною часа, отогнали обратно в Китай-город. Затем князь Димитрий наскоро воздвиг небольшое укрепление — острог (как сказали бы его взбаламученные иностранщиною потомки — баррикаду) подле храма.

На другой день поляки, снабженные подкреплением, вновь вышли ко Стретенской улице, где воевода сопротивлялся им весь день напролет, не пропустив в Белый Царев город и не позволив его зажечь. Однако, «изнемогше от великих ран, паде на землю»; соратники подхватили его и повезли сперва в Троице-Сергиев монастырь. Выздоравливать он отправился в свою вотчину — волость села Пурех на Нижегородчине, где опекал знаменитый доселе Макариев Желтоводский монастырь близ Волги.

Между тем в мае того же 1611 года казанский протоиерей принес под Москву начальникам ополчения Трубецкому и Заруцкому список с явленной в его городе чудотворной иконы. Принимать ее, повествует свидетель, «и попы все и служилые люди поидоша пеши; той же Заруцкой с казаками встретил на конях; на утрие по приходе Пречистыя Богородицы поидоша вси под Новой монастырь. В то же время прииде понизовая сила под Москву, монастырь взяша, инокинь выведоша в таборы и монастырь разориша» — то есть монахинь забрали в лагерь под охрану войска, а обитель оставили пустой, непригодной для засады поляков.

Образ был, по тому же сказанию, под Москвою в лагере до зимы; а потом его отпустили назад, и сопровождающий протопоп довез до Ярославля.

Здесь икону встретили выздоровевшвший князь Пожарский и Козьма Минич Сухорукий со всею ратью. Узнавши, что с помощью ее взят был у «литовских людей» Новодевичий монастырь, они оставили ее в городе, а в Казань, украсив, отправили уже список со списка. «Ратные же люди начаша держати к образу Пречистыя Богородицы велию веру, и многие чудеса от того образа быша».

Собрав второе ополчение, Минин с Пожарским вновь осадили поляков в Москве. Накануне решающего приступа, 22 октября 1612 года воеводы заповедали войску трехдневный пост и молитву о победе. А в ночь перед боем находившемуся в плену в Кремле греческому епископу Арсению Элассонскому было чудесное видение…

Здесь судьба Пожарского сворачивает в сторону от столбовой дороги нашего повествования; но сама по себе она несомненно служит одною из его путеводных вех. А потому, оставив явление до новой казанской главы скажем вкратце об остальных днях полководца. Были они на удивление неславны и даже неказисты, ежели сравнить их со всероссийской известностью того, кто на протяжении долгого времени воплощал собою верховную власть в стране и подписывался «у ратных и земских дел по избранию всех чинов людей Московского государства» — хотя и прибавлял при том, что «меня ныне к этому делу приневолили бояре и вся земля».

В день коронования Михаила Феодоровича он был пожалован в бояре. Пять лет спустя выступал против того же королевича Владислава который послал на Москву войско под управлением гетмана Малороссии Сагайдачного. Тогда, не лишним будет сказать, единоверный гетман подступил к Москве накануне праздника Покрова и стоял уже у самых Арбатских ворот. Но, как передают современники, заслышавши праздничный колокольный звон в Кремле, до которого было действительно рукою подать, устыдился лить братскую кровь и без видимой глазу причины отступил назад; в память этого чуда царь Михаил, основатель династии Романовых, заложил в семейной вотчине селе Рубцове храм Покрова, стоящий доселе.

Впоследствии князь Димитрий бывал воеводою Новгородским и Переяслав-Рязанским, заведовал работным и судным приказами; на обоих свадьбах царя был вторым дружкою со стороны жениха и даже в местнических спорах пересиливал Волконского с Пушкиным, которые ради удовлетворения его чести были засажены в тюрьму. Но тем не менее он не только не посягал на высшую власть, которой несомненно был облечен и по преимуществу происхождения перед Романовыми достоин, а даже не заявлял на то никаких притязаний.

В своей подмосковной вотчине Медведкове он воздвиг деревянную церковь Покрова, смененную уже на старости лет каменной, — в ней и поныне правится служба, хотя село снесено, а имение впоследствии принадлежало любимцу царевны Софьи Василию Голицину. В приходской же Введенской церкви на Лубянке поместил ратный Казанский образ — покуда не был сооружен особый на Красной

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.