Золотой Оклад или Живые Души. Книга чудес - Пётр Георгиевич Паламарчук Страница 27

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Пётр Георгиевич Паламарчук

- Страниц: 72

- Добавлено: 2025-09-14 19:00:18

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Золотой Оклад или Живые Души. Книга чудес - Пётр Георгиевич Паламарчук краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Золотой Оклад или Живые Души. Книга чудес - Пётр Георгиевич Паламарчук» бесплатно полную версию:Эта книга — роман о чудесах Богоматери «Золотой оклад, или Живые души» начинается с описания подмосковных храмов, где сочинителю довелось составлять опись движимого имущества, чтобы защитить их от ограблений. Затем вступает в действие второе действующее лицо — рукописная книга о чудодейственном пособлении Божией Матери тем, кто молится Ей словами ангельского приветствия. Эта подлинная рукопись в первый раз переведена на русский язык. Наконец, третья линия повествования — загадочная судьба самого знаменитого образа Казанской Богоматери.

Все три нити рассказа наконец сходятся в сердце нашей страны...

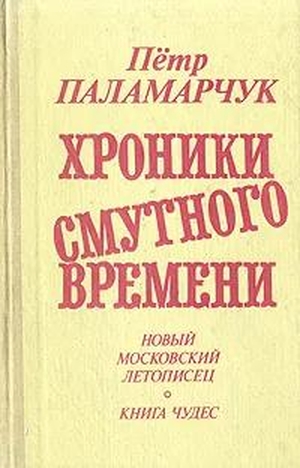

Опубликована в 1993 г. в сборнике «Хроники смутного времени».

Золотой Оклад или Живые Души. Книга чудес - Пётр Георгиевич Паламарчук читать онлайн бесплатно

15

Чудной оказалась и судьба священника Ермолая («вестник народу» по-гречески), в приходе которого явлен был Казанский образ. Сказание связывает рождение его с тем же городом, где он обрел святую икону; впрочем, предположения колеблются от происхождения из донских казаков до возведения к роду Шуйских, то есть Рюриковичей, или Голицыных — Гедиминовичей. Появился он на свет около 1530 года, а церковную службу начал клириком Спасо-Преображенского монастыря еще при основателе его Варсонофии. В 1579-м, когда явлена была чудотворная икона Богоматери, состоял приходским попом храма святителя Николая в Гостином ряду. Двенадцать лет спустя, после смерти жены, принял постриг в московском Чудовом монастыре с именем Гермоген (оно означает «из Гермесова рода» и точнее пишется «Ермоген», привычное же для нас написание есть плод народной огласовки) и стал настоятелем той же Спасо-Преображенской обители. В год учреждения на Руси патриаршества—1589-й —он был сделан первым казанским митрополитом.

В таковом звании святитель Гермоген проявил великую заботу о новокрещеном крае: так, в 1591 году он созвал приведенных вновь к православию в собор и в течение нескольких дней читал им сам Священное Писание, сопровождая сии слова проповедью христианства; по его настоянию первый русский Патриарх Иов установил всенародное ежегодное поминовение русских героев, павших при взятии Казани в 1552 г., и почитание казанских новомучеников: с той поры в Неделю православия пелась вечная память пострадавшим за веру славянину Иоанну и крещеным татарам Стефану с Петром, а в субботу после Покрова праздновался собор всех Казанских святых.

Составив пространное сказание о явлении Казанской иконы Божией Матери и Ее чудесах, он в 1598 году приехал в Москву для избрания на царство Бориса Годунова, самолично стоя у стен Новодевичьего монастыря. В 1605-м, получив мерзящее родному слуху звание сенатора, был вызван в столицу, где открыто выступил против нового правительства, требуя крещения Марины Мнишек в православие, за что подвергся опале и был выслан восвояси. После свержения Лжедимитрия его вновь вытребовал на Москву Василий Шуйский на архиерейский собор, который, низложив поставленного поляками лжепатриарха Игнатия, выбрал Гермогена вторым Патриархом Московским и всея Руси.

При возведении на первосвятительский престол 3 июля 1606 года в московском Успенском соборе митрополит Исидор вручил Гермогену посох святителя Петра чудотворца, а царь принес в дар панагию, украшенную драгоценными камнями, и белый клобук. Затем новый Патриарх по древнему чину совершил шествие в собор Василия Блаженного на осляти, которого вел под уздцы, смиряясь перед духовною властью, самодержец всероссийский.

Хотя с государем Василием Иоанновичем у Патриарха было немало разноголосий, когда наступала пора бороться с внешним врагом, они тотчас же отодвигались прочь. Во время осады Москвы международным сбродом под водительством Болотникова (который церковный историк Карташев несколько анахронично, зато прямо в глаз называет «большевицким») Гермоген в своих посланиях именовал Шуйского законным, святым и праведным «истинным крестьянским царем», а бунтовщиков действующими по «диавольским четам» отступниками и еретиками. Третьего июня того же 1606 года, когда он поставлен был на московский стол, Гермоген совершил действо перенесения мощей царевича Димитрия из Углича, учредив троекратные ежегодные богослужения в память новомученика; он же составил и его житие.

\20 февраля 1607 года в Успенском соборе при стечении всего народа состоялось действо общего покаяния за совершенные в лета смуты клятвоотступничества. Для того в столицу доставлен был даже из Старицы пребывший там на покое ослепший Патриарх Иов. Ему прочли во всеуслышание челобитное исповедание всего православного люда, в котором народ просил отпущения за все нарушения крестоцелований и измены прежним царям. Обряд завершился соборным провозглашением разрешительной грамоты обоих Патриархов.

В 1609 году чернь, развращенная вольностью, попыталась низложить и царя Василия; но Патриарх на самом Лобном месте отстаивал законного самодержца под градом унизительных оскорблений. Когда Василия Иоанновича все же насильно постригли в монахи в Чудовом монастыре, а он нарочно отказался произносить монашеские обеты — за него это делал тезка его князь Василий Туренин,— то Гермоген впредь именовал иноком князя, а Шуйского продолжал вопреки всем поминать за службами в царском звании.

При Семибоярщине он настаивал на русских претендентах на престол В. В. Голицыне или Михаиле Феодоровиче Романове — воцарение колена которого как бы предугадал — и даже установил по церквам молебны об избрании государя «от корене российского рода». Но когда Боярская дума утвердила королевича Владислава, потребовал принятия им накануне венчания православия, а кроме того, добился договорного обещания охраны веры отцов, с которым к польскому королю и отправилось особое посольство. После же того как в ночь на 21 сентября 1610 года под угрозою Тушинского вора бояре впустили в Кремль польское войско, Патриарх воспротивился их решению принять присягу Сигизмунду.

Он, несмотря на посулы отечественных изменников, отказался подписать слова новой грамоты, направляемой русскому посольству под Смоленск,— и отсутствие подписи первоиерарха позволило нашим отвести напрашивавшегося в цари польского краля. Причем на возражения о том, что-де духовные лица не судьи в мирских распрях, послы ответили прямо: «Теперь мы стали безгосударны, и Патриарх у нас человек начальный». Наконец, вступивши в открытое противостояние, Гермоген созвал москвичей в Успенский собор и наказал им «королю креста не целовать».

По убиении второго Лжедимитрия он принялся рассылать грамоты с благословением «повелевати на кровь дерзнути» ради спасения Отечества, призывая идти «к Москве на литовских людей».

\16 января 1611 года на Патриаршем дворе поляки поставили стражу, не пропускавшую даже его слуг, чтобы он более не мог распространять своих воззваний. Когда же в Светлый понедельник, 3 марта, первое ополчение под водительством Прокопия Ляпунова начало осаду Кремля, он был заключен в темницу и помешен в подвал Чудова монастыря, где святителя охраняла полусотня стрельцов; пища его свелась ко хлебу с водою, а общение предоставлялось лишь со тщетно уговаривавшими сдаться предателями вроде Михаила Салтыкова или пронырою паном Гонсевским.

\30 августа, после убийства казаками Ляпунова и распада первого ополчения, Гермоген успел написать свое последнее послание из заточения, направленное нижегородскому войску. А когда поляки попытались заставить его выступить в пользу присяги Владиславу, ответил: «Да будет

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.