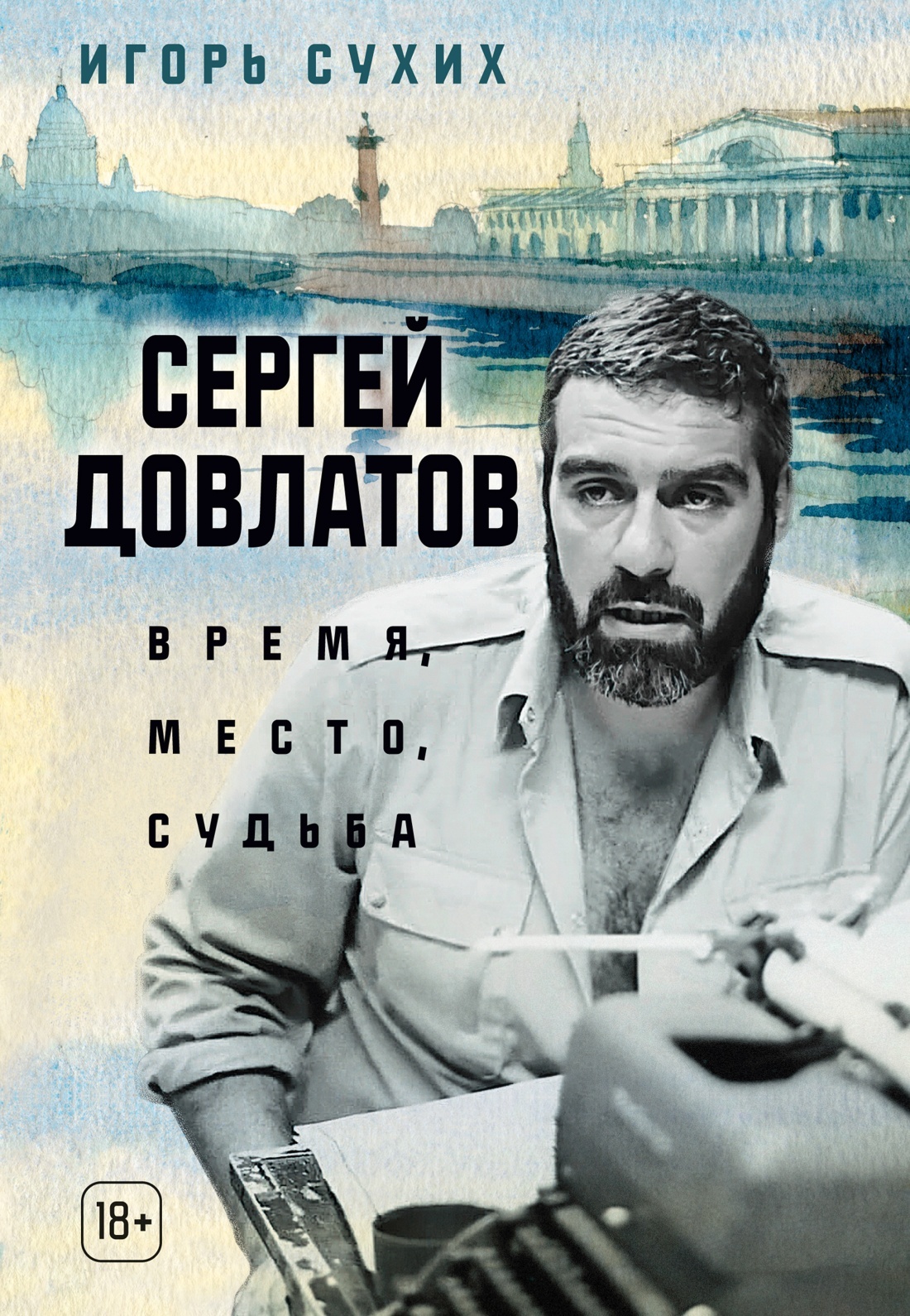

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих Страница 9

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Игорь Николаевич Сухих

- Страниц: 12

- Добавлено: 2025-11-05 10:00:12

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих» бесплатно полную версию:За три с половиной десятка лет – с тех пор, как произведения Довлатова оказались доступны русским читателям, – он стал едва ли не самым популярным русским писателем ХХ века.

«Сергей Довлатов: время, место, судьба» – первая и пока единственная книга, в которой осмысляются ключевые вопросы его биографии и творчества. Книга известного литературоведа и критика Игоря Сухих выдержала уже несколько переизданий и считается классической работой о Довлатове. Адресованная широкому кругу читателей, написанная легко и интересно, она дает нам новый опыт прочтения любимых произведений, помогает понять литературный и исторический контекст довлатовской прозы и ее внутренние законы.

Проза Довлатова обманчиво проста. Даже поклонникам писателя вспыхнувший в начале 1990-х годов интерес к наследию «последнего культурного героя советской эпохи» (так называли Довлатова критики) казался быстротечным. Выдержав серьезную проверку временем, его произведения («Зона», «Заповедник», «Наши», «Иностранка», «Чемодан» и др.) и сегодня востребованы читателями. В чем же секрет мастерства Довлатова – поможет разобраться эта книга.

Издание снабжено вклейкой с фотографиями.

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих читать онлайн бесплатно

Кажется, лучше всего объяснил место юмора на эстетической карте и его связь с реальностью Артур Шопенгауэр. Его имя однажды мелькает в «Наших»: «Шопенгауэр писал, что люди абсолютно не меняются» (2, 352). Так вот, Шопенгауэр писал: «Преднамеренно смешное – это шутка; это – желание привести к несоответствию с понятиями другого реальность посредством сдвига одного из этих моментов; его противоположность – серьезность состоит, по крайней мере по намерению, в точном соответствии их друг другу. Если же шутка скрывается за серьезностью, то это – ирония… Обратное иронии – скрытая за шуткой серьезность, это юмор. Его можно назвать двойным контрапунктом иронии… Ирония объективна, т. е. рассчитана на других; юмор субъективен, т. е. имеет в виду прежде всего собственное „я“… Ибо при более глубоком рассмотрении юмор коренится в субъективной, но серьезной и возвышенной настроенности, непроизвольно вступающей в конфликт с гетерогенной, пошлой действительностью внешнего мира, от которой она не может уклониться и для которой не может поступиться собой; поэтому она, чтобы прийти к компромиссу, пытается мыслить собственное воззрение и внешний мир в одних и тех же понятиях, которые из-за этого обретают двойное несоответствие мыслимой в них реальности, которое оказывается то на одной, то на другой стороне, в результате чего возникает впечатление намеренно смешного, т. е. шутки, в которой, однако, таится проглядывающая в ней глубочайшая серьезность. Если ирония вначале сопровождается серьезностью, а в конце улыбкой, то юмор – наоборот… Каждое поэтическое или художественное изображение комической, даже шутовской сцены, где на заднем плане сквозит серьезная мысль, является продуктом юмора, следовательно, юмористично»[49].

Понятие юмора, таким образом, оказывается противоположным иронии и вообще сатирическому смеху, который тоже рассчитан на других. Но зато оно близко соседствует с серьезностью, возвышенностью, поэтичностью и личностной самокритикой. За улыбкой разума скрываются глубокие и значительные вещи.

При таком философском понимании большая часть продукции юмористических журналов, всяких там «уголков» и «страниц» смеха никакого отношения к юмору не имеет. Талант юмориста редок, почти уникален. Но Божий дар часто путают с яичницей. Особенно современники. Особенно невнимательные. Потому свою теорию смешного Шопенгауэр кончает вполне актуальной тирадой: «То, что в современной немецкой (русской? – И. С.) литературе слово „юмористическое“ постоянно употребляется в значении „комического“ вообще, происходит из жалкого стремления давать вещам более значительное название, чем им подобает, т. е. название более высокого ранга: так, каждая гостиница именуется отелем, каждый меняла – банкиром, каждый манеж – цирком, каждый концерт – музыкальной академией, торговая контора – бюро, горшечник – художником по глиняным сосудам, – а следовательно, и каждый шут – юмористом»[50].

Анекдот в наибольшей степени представляет, репрезентирует стихию чистого юмора.

«Записные книжки» Довлатова становятся экспериментальным полигоном анекдотического мышления, анекдотического видения. Под испытующим авторским взглядом нерасчленимый поток бытия рассыпается на кирпичики анекдотов. Причем на многих страницах автор выступает скорее как профессиональный фольклорист-собиратель, внимательный слушатель и читатель. Довлатовские знакомые, люди, близкие второй культуре, с оттенком ревности и удивления замечают, что читают его тексты, «отвлекаясь все же на анекдоты из жизни общих знакомых, испытывая при этом эмоции разнообразного свойства. Благо, многие из этих историй – часть общегородского или общелитературного фольклора, а некоторые я слышал в версии, заметно отличающейся от довлатовской» (В. Топоров)[51].

Собрать и сравнить такие версии было бы любопытной задачей. Очевидно, что из «легенд „Сайгона“» Довлатов брал только свое, следуя известному афоризму: беру свое там, где его нахожу. Во всяком случае, именно так «работал» он с литературой.

«„Как вас постричь?“ – „Молча“» (5, 9). Оказывается, этот сверхкраткий диалог будто бы состоялся между «феноменально словоохотливым» парикмахером Дома литераторов Маргулисом и Б. Пастернаком, его часто воспроизводил в устных рассказах И. Андроников: отсюда, вероятно, он и попадает в «Соло на ундервуде»[52].

В толстом томе воспоминаний Н. Берберовой «Курсив мой» есть вполне проходной рассказ: «Вспоминаю, как позже, в Берлине, однажды я ужинала у Виктора Шкловского с Р. О. Якобсоном, который тоже косит. (Раньше говорилось о том, что косил Н. Гумилев, отсюда „тоже“. – И. С.) Всем было очень весело, и Р. О., сидя напротив меня за столом и только что познакомившись со мной, закрывал рукой свой левый глаз и кричал, хохоча: „В правый смотрите! Про левый забудьте! Правый у меня главный, он на вас смотрит!..“»[53] Довлатов безошибочно выхватывает из объемистого повествования этот фрагмент: «Роман Якобсон был косой. Прикрывая рукой левый глаз, он кричал знакомым: „В правый смотрите! Про левый забудьте! Правый у меня главный! А левый – это так, дань формализму…“ Хорошо валять дурака, основав предварительно целую филологическую школу!..» (5, 99). Один штрих (формализм, столпом которого был Якобсон, связан с левыми течениями в искусстве) – и бытовое чудачество, розыгрыш превращается в культурно-исторический анекдот (который сразу же сливается с другим, об отношениях Якобсона и Набокова).

Один из поклонников и наследников Набокова делился в лекции перед американскими славистами (потом опубликованной): «Некто из тех российских художников, кто принял американскую культурную революцию и в результате успешно трудится в местном кино, сказал мне: „Ты даже не представляешь, насколько тут нужно продаться, чтобы тебя купили“. – „Зато – свобода“, – утешил я соотечественника чем мог» (Саша Соколов)[54]. Кажется, в одной американской записи Довлатов подхватывает и этот сюжет, возвращая действие в родные пределы: «Двое писателей. Один преуспевающий, другой – не слишком. Который не слишком, задает преуспевающему вопрос: „Как вы могли продаться советской власти?“ Преуспевающий задумался. Потом спросил: „А вы когда-нибудь продавались?“ – „Никогда“, – был ответ. Преуспевающий еще с минуту думал. Затем поинтересовался: „А вас когда-нибудь покупали?“» (5, 71).

Механизм превращения жизненного сора в искусство, ничейного или чужого в свое хорошо поясняется в записных книжках Л. Я. Гинзбург, довольно далеких от довлатовских по материалу и интонации (в них почти нет юмора), но близких по структуре, по способам фрагментирования реальности. (Реакция на них, кстати, есть у Довлатова: «Л. Я. Гинзбург пишет… И даже настаивает…» – 5, 87.) «По поводу этих записей я сказала Андрею Битову: „Человек записывает чужие разговоры, а за это его хвалят. Несправедливо!“ – „Так ведь их еще надо выдумать“, – сказал Андрей»[55].

Легкий словесный сдвиг, смена интонации, поставленная в нужном месте точка – и анонимный сюжет становится авторским анекдотом, личным словом и взглядом.

Однако при всех своих многообразных достоинствах анекдот – Ариэль, дитя легкой, как хорошее шампанское, атмосферы дружеского застолья. Он органичен как необходимая приправа к феномену человеческого общения. Но нет ничего более унылого и противоположного такой атмосфере в фигуре профессионального анекдотиста, терзающего своим «а вот еще я знаю анекдот…» и забивающего любую возможность свободного разговора. Даже рассказчики замечательные трудно переносимы в больших количествах. Кажется, психологически очень точно наблюдение К. Чуковского, слушавшего (в 1938 году) Л. Утесова: «Анекдоты были так художественны, так психологически тонки, что я не мог утерпеть – созвал большую группу слушателей. Мы хохотали до изнеможения, – а потом провожали его… и он рассказывал по дороге еще более смешное, – но, когда мы расстались с ним, я почувствовал пресыщение анекдотами, и даже какую-то неприязнь к Утесову. Какой трудный, неблагодарный и внутренне порочный жанр искусства – анекдоты. Т. к. из них исключена поэзия, лирика, нежность – вас насильно вовлекают в пошлые отношения к людям, вещам и событиям – после чего чувствуешь себя уменьшенным и гораздо худшим, чем ты есть на самом деле»[56].

Опубликованный, пригвожденный к бумаге, вроде бы повысивший свой статус до словесности, литературы, анекдот часто тоже умирает. Проницательный Абрам Терц в уже цитированном докладе начала восьмидесятых предсказывал: «Анекдот словно хочет, чтобы его на этом самом месте запретили, ликвидировали, и на этом предположении и ожидании – живет. Дайте ему свободу, отмените запреты, и он – сдохнет…»[57]

В конце восьмидесятых получившая свободу советская печать начала разрабатывать золотую жилу. Редкая газета или журнал обходились без странички анекдотов. Потоком шли напечатанные на плохой бумаге анекдоты

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.