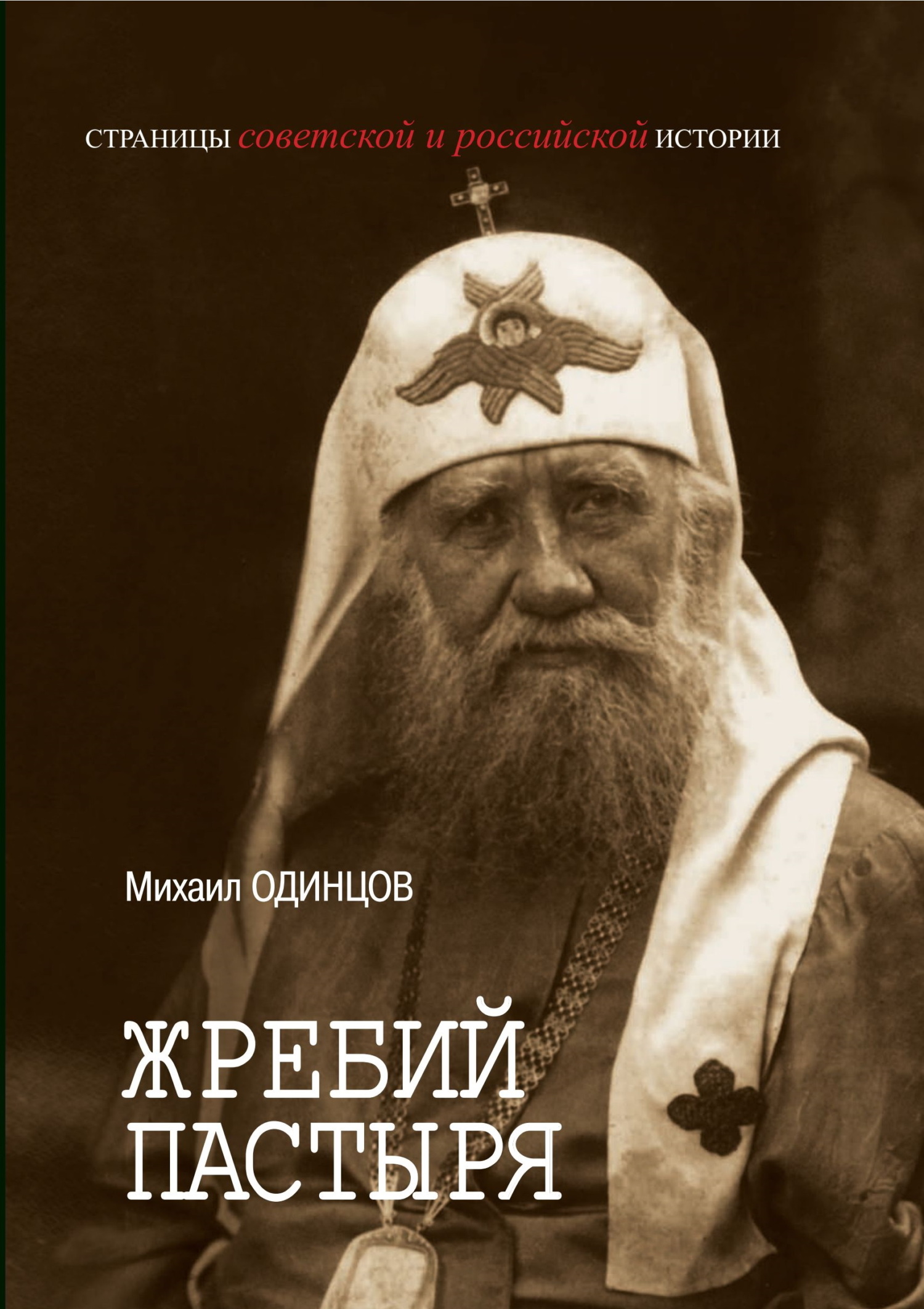

Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925 - Михаил Иванович Одинцов Страница 27

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Михаил Иванович Одинцов

- Страниц: 28

- Добавлено: 2025-09-05 10:02:20

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925 - Михаил Иванович Одинцов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925 - Михаил Иванович Одинцов» бесплатно полную версию:В книге представлена биография патриарха Московского и всея России Тихона (Беллавина, 1865-1925), избранного в ноябре 1917 г. на Поместном соборе Российской православной церкви.

Автор привлекает многочисленные архивные опубликованные и неопубликованные источники, а также исследования по истории Православной церкви XIX-XX вв. Сохраняя научный подход и опору на документы, автор излагает биографию патриарха доступным языком, в жанре историко-документального повествования, используя в том числе метод исторической реконструкции отдельных обстоятельств жизни и деятельности патриарха.

Книга рассчитана на всех, кто интересуется историей Отечества.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925 - Михаил Иванович Одинцов читать онлайн бесплатно

В последующие несколько дней православная монархия рухнула, как падают столетние дубы, корни которых истлели и более не имели связи и подпитки от окружающей их почвы… 2 марта Николай II подписал акт отречения от престола и за себя, и за наследника, в пользу младшего брата Михаила Александровича. Но тот не решился тотчас «восприять верховную власть», откладывая этот момент до времени установления Учредительным собранием «нового образа правления и новых Основных законов».

Вместе с монархией рухнула и вся прежняя система отношений власти с государственной церковью и иными религиозными объединениями. Завершился длительный период истории христианско-православного государства в России вместе с сопутствовавшей ему «несвободой совести», в условиях которой жила подавляющая часть российских подданных.

Спешно образованное из членов Государственной думы Временное правительство, заместившее ушедшую в небытие старую верховную власть, опубликовало 3 марта Декларацию с разъяснением своего политического курса и задач, к разрешению которых намеревалось приступить немедленно. Обещались «религиозные свободы» и реформы во взаимоотношениях государства и религиозных организаций. Казалось, обещаниям суждено сбыться: в первый же революционный месяц правительство предприняло шаги по реформированию вероисповедного законодательства или исключению из общегражданского законодательства существовавших конфессиональных ограничений:

4 марта – военный министр А.И. Гучков предложил отменить национальные, вероисповедные, сословные и политические ограничения при производстве нижних чинов в офицеры.

6 марта – в указе о политической амнистии было объявлено о прекращении преследования лиц за совершенные ранее уголовные деяния, в том числе и по религиозным побуждениям; а в «Обращении» к гражданам России заявлено, что правительство считает необходимым немедленно «обеспечить страну твердыми нормами, ограждающими гражданскую свободу и гражданское равенство».

7 марта – утвержден текст присяги «на верность службы Российскому государству для лиц христианских вероисповеданий»[92].

9 марта – правительство поручило министру юстиции подготовить законопроект об отмене всех национальных и религиозных ограничений.

10 марта – правительство утвердило выпущенное Министерством торговли и промышленности постановление «О немедленном облегчении образования акционерных обществ и устранении из их уставов национальных и вероисповедных ограничений»[93].

16 марта – Временное правительство приняло постановление об отмене празднования так называемых царских дней[94].

Как эти, так и другие аналогичные предложения, на первых порах не были скоординированы и скорее представляли собой личные инициативы членов правительства, были желанием заявить о проблеме, напомнить ранее даваемые партийные обещания.

Постепенно религиозная проблематика нашла своих постоянных исполнителей в правительственных структурах. Ими стали обер-прокурор Святейшего синода, Министерства внутренних дел, юстиции, а затем и исповеданий. Можно выделить три основных направления реформирования правовой базы государственной вероисповедной политики, вокруг которых и объединялись их усилия:

• разработка и принятие обобщающих законопроектов по принципиальным вопросам вероисповедной политики и по обеспечению права граждан на свободу совести;

• создание нормативной базы, регулирующей положение и деятельность различных конфессий и отношения государства с ними;

• определение прав и обязанностей, сферы и характера деятельности специализированных государственных органов, призванных проводить на практике политику государства в вопросах свободы совести и вероисповеданий.

Формируя программу вероисповедных реформ, правительство исходило из убеждения, что прежний характер государственно-церковных отношений, свойственный конфессиональному государству, объективно изжил себя. В одной из записок Департамента духовных дел иностранных исповеданий МВД в адрес правительства об этом сказано было вполне определенно:

Падение старого государственного строя привело к необходимости коренного пересмотра всех существующих в России вероисповедных отношений. Старый строй не признавал полной свободы совести и исповедания. Он не допускал свободы вероисповедных переходов, свободы религиозной пропаганды, равенства всех религий и культов перед законом. Новый государственный строй возвестил о начале полной религиозной свободы. Этому началу противоречит существующее положение церквей и религиозных обществ в России, унаследованное от старого порядка. Явилась необходимость коренной реорганизации этого положения[95].

Принимая такую оценку и исходя из того, что Российское государство отныне не есть «христианско-православное», а есть светское «внеконфессиональное» государство, правительство, опираясь на предшествующий опыт Государственной думы, постепенно сформулировало программу первоочередных конкретных мер в сфере взаимоотношений с религиозными организациями и верующими гражданами. Среди них:

• объявить амнистию всем, кто был осужден по «религиозным делам»;

• отменить вероисповедные, тесно переплетавшиеся с социальными и национальными, ограничения;

• обеспечить равенство религий, а также граждан независимо от их отношения к религии;

• отменить обязательное преподавание в государственных учебных заведениях Закона Божьего;

• передать в ведение министерства народного образования церковно-приходские школы;

• снять ограничения на деятельность старообрядческих, католических, протестантских и иных религиозных объединений.

Откликаясь на такого рода обещания, представители ранее «терпимых» и «гонимых» религиозных объединений практически сразу же признали «историческую закономерность» падения самодержавия, объявили о поддержке внутренней и внешней политики Временного правительства, а также и его шаги по разрешению религиозного вопроса. В адрес правительства поступали приветственные телеграммы и обращения от мусульманских, старообрядческих, иудейских, армяно-григорианских, униатских, баптистских, евангельских и других общин. В них выражалась надежда на изменение в кратчайшие сроки прежней государственной церковной политики и утверждение в российском обществе принципов свободы совести. Неправославным объединениям особенно импонировал провозглашенный правительством принцип равенства религиозных объединений перед законом и их равноудаленность от государства.

Публично заявляя о том, что проблема взаимоотношения государства и религиозных объединений может быть окончательно разрешена только Учредительным собранием, правительство сосредоточило свое внимание на текущих вопросах практического функционирования религиозных объединений. Для этого при МВД создавались специализированные комиссии (совещания) для рассмотрения наиболее животрепещущих проблем государственно-церковных отношений и положения различных церквей, деноминаций, культов, объединений. В особо сложных случаях предполагалось вопросы жизнедеятельности конфессий выносить на рассмотрение Юридического совещания при Временном правительстве, в задачу которого входили юридическая оценка проектов постановлений, указов правительства и распоряжений отдельных министерств; представление юридических заключений по отдельным вопросам деятельности правительственных органов.

Осознавая важность и ожидаемость вероисповедных реформ со стороны абсолютного большинства религиозных организаций и граждан России, выступавших за свободу совести, практически все российские партии включали в свои программы положения по этим вопросам, что подтверждает таблица[96]:

Программные положения российских партий[97] [98]

(март – октябрь 1917 г.)

Итоговые данные, которые зафиксированы в таблице, весьма показательны. Пятерка самых популярных требований выглядела так: свобода

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.