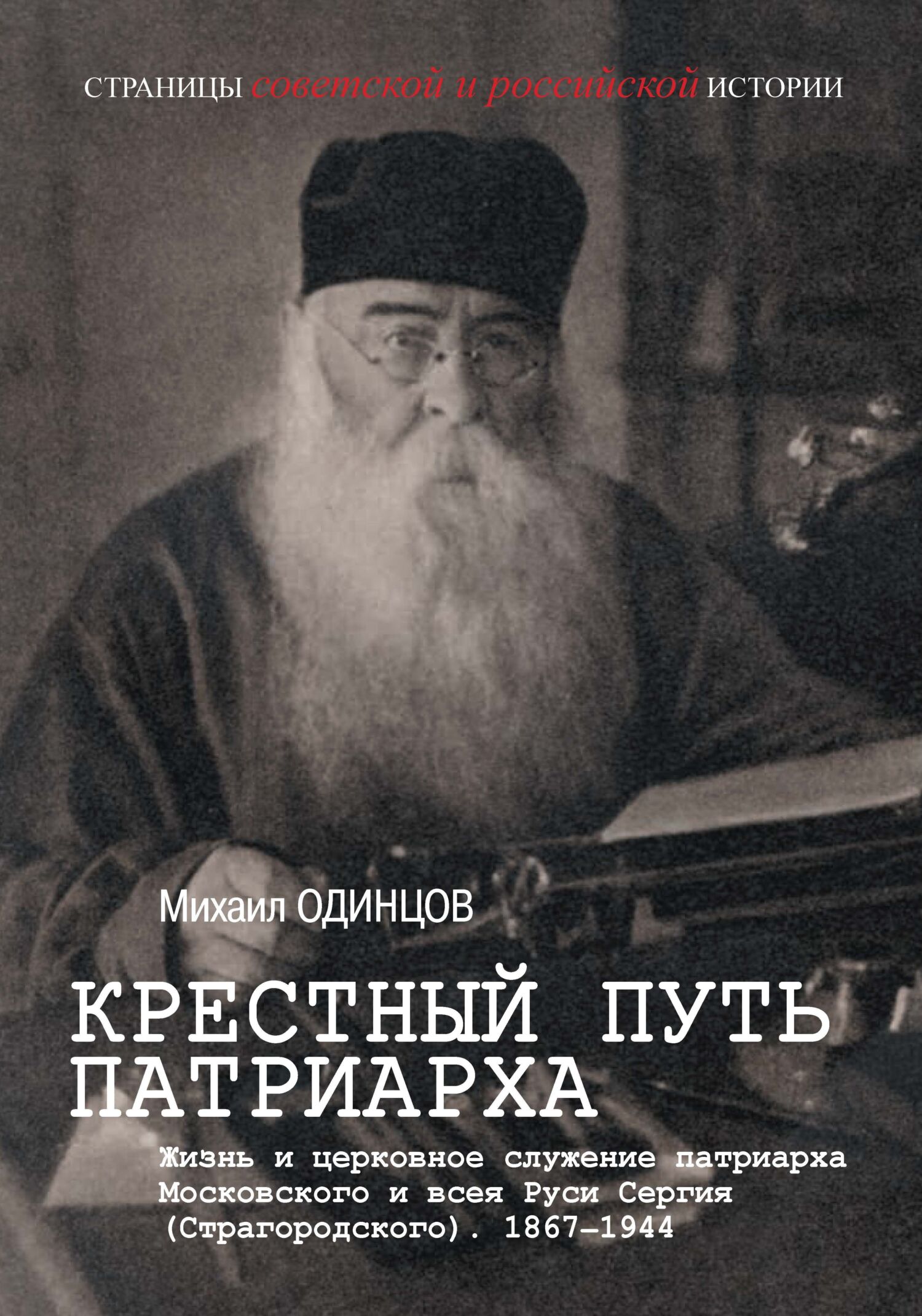

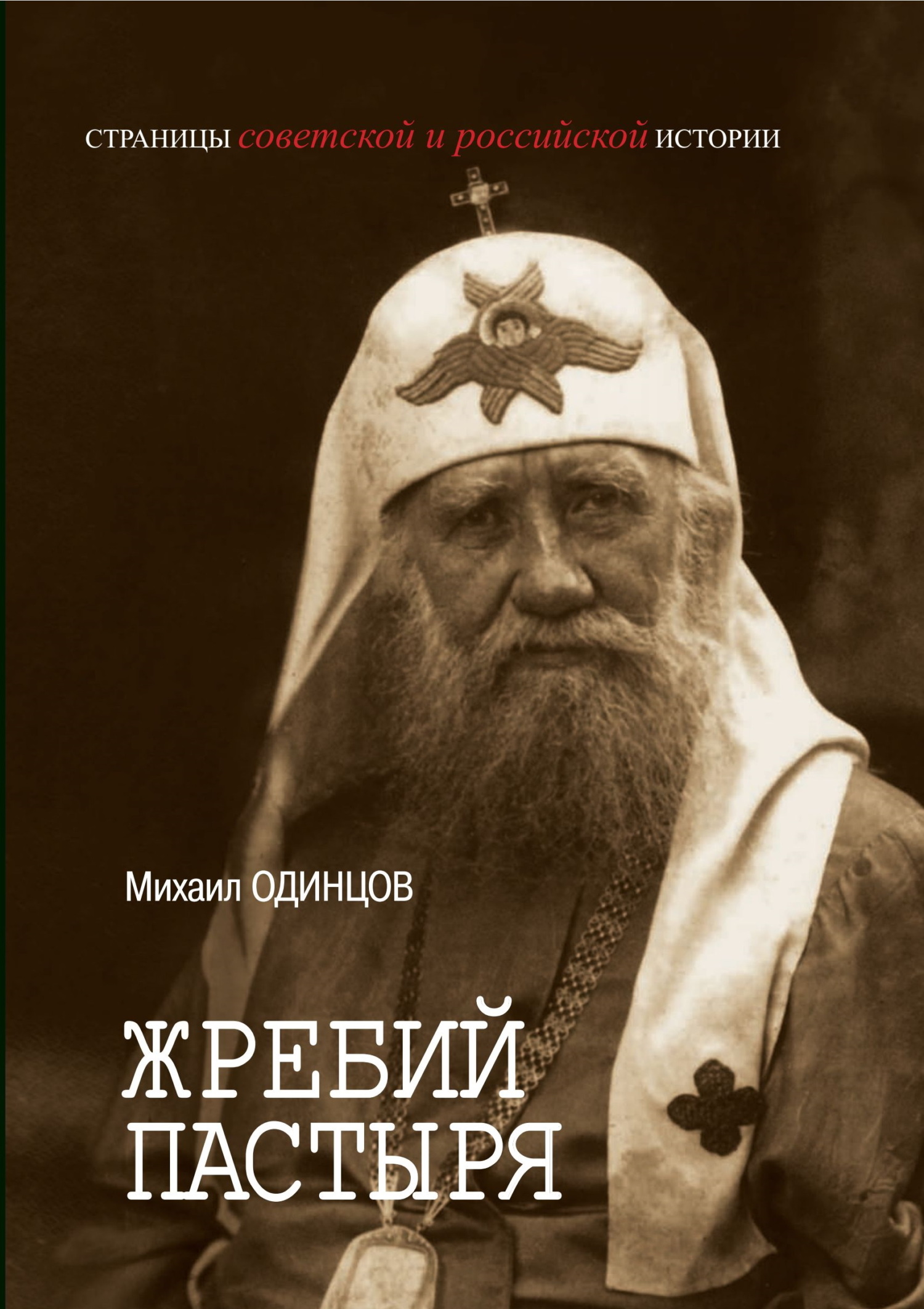

Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925 - Михаил Иванович Одинцов Страница 26

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Михаил Иванович Одинцов

- Страниц: 28

- Добавлено: 2025-09-05 10:02:20

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925 - Михаил Иванович Одинцов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925 - Михаил Иванович Одинцов» бесплатно полную версию:В книге представлена биография патриарха Московского и всея России Тихона (Беллавина, 1865-1925), избранного в ноябре 1917 г. на Поместном соборе Российской православной церкви.

Автор привлекает многочисленные архивные опубликованные и неопубликованные источники, а также исследования по истории Православной церкви XIX-XX вв. Сохраняя научный подход и опору на документы, автор излагает биографию патриарха доступным языком, в жанре историко-документального повествования, используя в том числе метод исторической реконструкции отдельных обстоятельств жизни и деятельности патриарха.

Книга рассчитана на всех, кто интересуется историей Отечества.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925 - Михаил Иванович Одинцов читать онлайн бесплатно

На донесении Тихона А.Н. Волжин 8 января 1916 г. наложил резолюцию: «К незамедлительному, в первое же заседание Святейшего синода в сем 1916 г., докладу». Думается, что и Николай II остался доволен результатом поездки Тихона, о чем свидетельствует его решение жаловать архиепископу Тихону бриллиантовый крест на клобук.

По возвращении из Тобольска архиепископ Тихон продолжил присутствовать в заседаниях Святейшего синода. Неоднократно он служил в монастырях и храмах Петрограда. При необходимости и малейшей возможности приезжал в Москву, где всякий раз старался служить в Малом соборе Донского монастыря, где были выставлены мощи виленских мучеников и чудотворная икона Виленской Божией Матери.

Поездка Тихона в Тобольск и его доклад сыграли свою роль -9 июня в Тобольске состоялось прославление в лике святых митрополита Тобольского Иоанна (Максимовича). Торжества возглавил митрополит Московский Макарий (Невский). По общей оценке, они были организованы образцово. 10 июня 1916 г. Николай II пожаловал епископу Варнаве орден Святого Владимира II степени, а 5 октября он был возведен в сан архиепископа.

С апреля 1916 г. архиепископ Тихон находился в своей епархии. Остановился он в г. Диене (Дисне), небольшом уездном городке, где теперь находилось временное епархиальное управление. Отсюда он наезжал в приходы, церковные школы, посещал военные лазареты, воинские части. Передвигаться приходилось всеми возможными видами – пешком, на машине, поезде, в конной упряжке, на моторной лодке, порой преодолевая в течение дня не один десяток километров. Основными темами его проповедей и бесед были призыв к «стоянию за Родину», преодоление выпавших на страну и на каждого ее подданного тягот, к укреплению веры.

В Диену (Дисну) приходили с оказией письма о положении православных храмов в Вильне. Выяснилось, что некоторые из священников оказались в немецком плену, другим удалось бежать из города. Хотя церковные здания были в сохранности, но службы в них не проводились. Лишь по большим праздникам служили в кафедральном соборе, да оставшийся в Духовом монастыре единственный монах служил ежедневно. Покинуть епархию и выехать в Петроград пришлось в конце октября, т. к. начиналась зимняя сессия Синода.

Глава 4

Февральский вихрь. 1917

Крах российской империи и начало вероисповедных реформ временного правительства

Рубеж 1916–1917 гг. тягостное время для Российской империи: военные поражения, разрушение экономики, обнищание населения, нехватка продуктов питания, забастовки. Тягостным оно было и для Православной церкви. Вместе с ослаблением своего «исторического союзника» – монархии – угасала и она, ощущая на себе волны недовольства, озлобления и ожесточения верующих масс.

По меткому выражению лидера кадетской партии П.Н. Милюкова, «атмосфера насыщена электричеством, все чувствуют приближение грозы, и никто не знает, куда упадет удар». И удар последовал и пал на лицо, которое многие считали одним из главных виновников маразма, разъедавшего царский двор. В ночь на 17 декабря 1916 г. был убит фаворит царской семьи старец Григорий Распутин. В обществе смерть «царского Друга» воспринималась как национальная победа, люди на улицах обнимали друг друга и поздравляли. В высших кругах, особенно в Государственной думе, в политических партиях почти открыто говорили о зреющем дворцовом перевороте в пользу несовершеннолетнего наследника Алексея с регентством со стороны великого князя Михаила Александровича. И это воспринималось как второй возможный удар судьбы по дряхлеющему на глазах зданию абсолютистской монархии.

На улицах Петрограда. Февраль 1917

Открытка. [Из архива автора]

Почти физически ощущалось разложение власти, ее неспособность предотвратить надвигающуюся катастрофу, утрата ею остатков авторитета в российском обществе. В этой агонии власть лихорадочно искала «виновников» внутреннего разложения общества, тех, кто препятствовал, по ее мнению, укреплению патриотического духа в борьбе с внешним врагом – Германией и ее союзниками. По стране прокатилась волна погромов против еврейского и немецкого населения, «сектантов всякого рода», выходцев из стран, входящих в воюющий с Россией блок. Были арестованы или высланы из страны многие лидеры протестантских церквей и общин, закрыты молитвенные дома, вводился запрет на распространение неправославной религиозной литературы.

Однако история распорядилась по-своему: назревавший переворот произошел не сверху, а снизу, не планомерно, а стихийно.

Уже 23 февраля 1917 г. в Петрограде появились первые признаки народных волнений.

24 февраля мирные митинги уступили место первым вооруженным столкновениям с полицией.

Бой у полицейского участка. Март – август 1917 Открытка.

[Из архива автора]

«С глубокой радостью извещаю…» Февраль – март 1917 Поздравительная открытка.

[Из архива автора]

25 февраля работа фабрик и заводов, занятия в учебных заведениях приостановились. Весь Петроград вышел на улицы. У здания Городской думы, что на углу Думской улицы и Невского проспекта, произошло крупное столкновение народа с полицией, а на Знаменской площади при таком же столкновении казаки приняли сторону народа, бросились на военную полицию и обратили ее в бегство.

26 февраля, в воскресенье, правительство приготовилось к решительному бою. Центр столицы оцепили патрули, повсюду были установлены пулеметы. Это не устрашило толпу. В громадном количестве, со знаменами, люди ходили по улицам, собирались на митинги. Чтобы усилить полицию, часть солдат была переодета в полицейские шинели, что вызвало в полках Петроградского гарнизона волнения и чрезвычайное негодование и дало толчок к переходу на сторону восставшего народа.

В то время как в центре столицы волны протестующих заполняли все новые улицы и площади, в здании Святейшего синода на Сенатской площади собрались его члены. Правда, не все смогли прибыть. Не было обер-прокурора Н.П. Раева и заседание вел товарищ обер-прокурора, князь Н.Д. Жевахов. Обращаясь к первенствующему члену Синода митрополиту Киевскому Владимиру (Богоявленскому), он призвал выпустить воззвание к населению, с вразумляющим и грозным предупреждением ко всем отступающим от верности монархии и России, и предупреждающим о церковных карах в случае непослушания. Предполагалось, что воззвание будет зачитано с церковных амвонов каждого храма и во множестве расклеено по городу. Но митрополит Владимир отмалчивался… – «Это всегда так, – наконец произнес он, – когда мы не нужны, нас не замечают, а в момент опасности к нам первым обращаются за помощью».

Члены Временного правительства. Петроград. 1917 [РГАСПИ]

Князь сделал было еще одну

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.