Семь эпох Анатолия Александрова - Александр Анатольевич Цыганов Страница 23

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Александр Анатольевич Цыганов

- Страниц: 26

- Добавлено: 2025-09-05 14:00:19

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Семь эпох Анатолия Александрова - Александр Анатольевич Цыганов краткое содержание

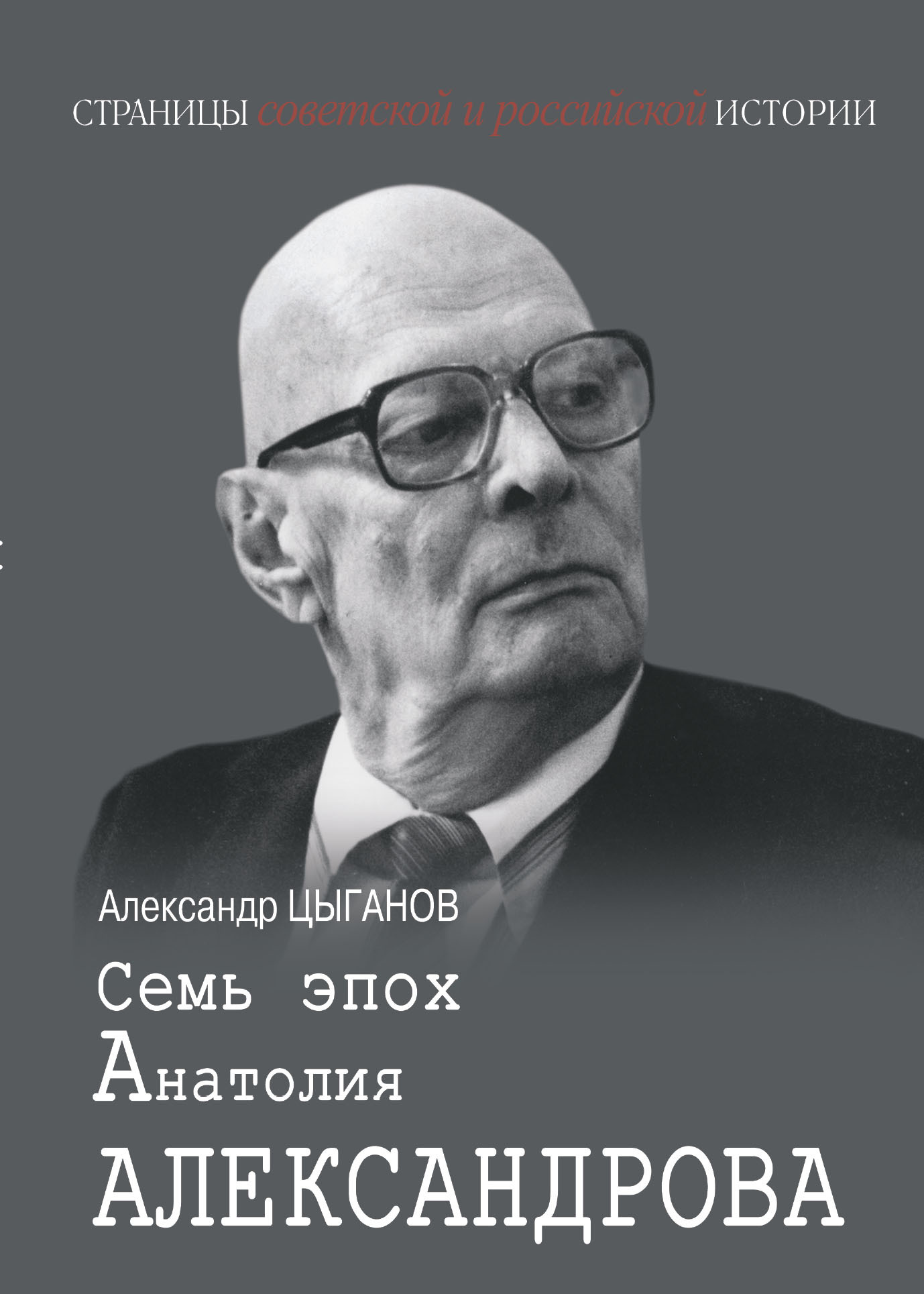

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Семь эпох Анатолия Александрова - Александр Анатольевич Цыганов» бесплатно полную версию:Ученик реального училища. Юнкер в армии Врангеля. Провинциальный учитель, участник научного кружка. Таковы первые вехи биографии Анатолия Александрова. Каждая из них отмеряла целые эпохи в жизни страны.

Небывалый взлет научной мысли совпал с приглашением в легендарный Ленинградский физтех. Перспективную специализацию заставила сменить война, которая привела Александрова в Атомный проект. На его плечи легло научное руководство строительством реакторов для электростанций и для флота. Когда СССР достиг пика своего могущества, Александров возглавлял его мощнейшие мозговые центры – Курчатовский институт и Академию наук.

Точкой обратного отсчета в жизни страны и в его личной жизни сделалась Чернобыльская трагедия. Критическое сплетение технологической и социальной катастроф разрушило СССР. Академик Александров пережил его на два года. Однако такой итог был бы неполон и неверен. Ибо наследие его работает и сегодня: в надежности ядерного щита, в атомной энергетике, в освоении Северного морского пути.

Эта книга – не только биография выдающегося ученого, но и поиск ответов на вопрос о происхождении плеяды титанов, к которой Александров принадлежал.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Семь эпох Анатолия Александрова - Александр Анатольевич Цыганов читать онлайн бесплатно

Анкета А.П. Александрова 1935 г. Архив РАН

Собственно, ведь и Нобелевская премия изначально задумывалась как награда за практические достижения, за то, что, фигурально говоря, можно пощупать руками. Или по меньшей мере за такие теоретические труды, верность и значимость которых была подтверждена практическими открытиями. По этой причине в перечне её «номинаций» никогда не было математики. По этой же причине великого Менделеева трижды выдвигали на получение Нобелевки не за его бесконечно важную таблицу химических элементов, а за открытие инертных газов, сделанное на её основе.

Словом, Александров со своим предпочтением экспериментов теории был, как теперь говорят, вполне в мейнстриме тогдашней науки. Абрам же Фёдорович Иоффе уже тогда раскидывал по стране сеть поиска талантливых учёных для своей «фабрики умов», ЛФТИ.

Для начала он послал познакомиться с перспективной «научной молодёжью» одного из доверенных своих сотрудников – Николая Семёнова. И тот – тоже, к слову, отнюдь не старик, 1896 года рождения, но уже маститый учёный, профессор Ленинградского политехнического института – очень заинтересовался работами кружка исследователей в Киевском рентгеновском институте.

Вернувшись в Ленинград, Семёнов доложил о своих впечатлениях. Прежде всего об интересных методических новациях киевлян.

За подробностями заинтересовавшийся ещё больше директор ЛФТИ послал в Киев уже двоих: физика-теоретика Якова Френкеля и через пару месяцев физика-экспериментатора Игоря Курчатова.

Н.Н. Семенов. 1940-е гг.

Архив РАН

Анатолий Александров так вспоминал о первой встрече с Курчатовым:

«Мне он очень понравился: у него был широкий кругозор, довольно строгое мышление и в то же время, вероятно, из-за недостатка математической подготовки отвращение к расчетам, при которых теряется физическая картина явлений, его интересующих. Мы о многом с ним говорили и спорили.

Оказалось, что все соображают одинаково. Это нас очень вдохновило, потому что он был как-никак из Физико-технического института, который тогда гремел, и, конечно, было очень приятно, что мы не так уж провинциально выглядим в его глазах…

Это был наш ровесник, красивый парень, живой и умный. Он быстро понял смысл всех наших работ и заинтересовался нашей экспериментальной техникой. Здесь для него было много интересного – методические подходы на некоторых направлениях у нас были более строгие, чем в Ленинграде. Докладчик по любой теме выбирался случайным способом: назначалась тема, потом мы собирались на семинар и тянули жребий, кому докладывать. Это, понятно, подразумевало одинаково профессиональную квалификацию участников по всем направлениям исследований». [132, с. 28]

Курчатов, занимавшийся тогда физикой диэлектриков и читавший специальные курсы по этой теме на физико-математическом факультете Ленинградского индустриального института («он был совсем таким же мальчишкой, как и мы, а мы были все примерно одного года рождения, там на год или два между нами была разница»), выяснил и подтвердил: эти ребята в Киеве ведут свои исследования не просто на уровне не хуже, чем в ЛФТИ, а как бы и не выше.

Но главное – «в портфеле» у Курчатова было приглашение для всей группы киевлян на Всесоюзный съезд физиков в конце лета в Одессе. Так был назван Седьмой съезд Российской ассоциации физиков, который и прошёл 19–24 августа 1930 года. Там Иоффе намеревался послушать доклады киевских коллег об их работах. Прямо пока не говорилось, но из контекста понятно было: если научные сообщения ему понравятся, академик будет звать всю группу к себе в ЛФТИ.

От таких предложений, конечно, не отказываются. И хотя поездка должна была оплачиваться самими участниками съезда, для чего Александрову с его маленькой учительской зарплатой пришлось ударно потрудиться на различных электромонтажных работах, результат того стоил. Заслушав молодых киевских исследователей, Иоффе пригласил их в свой институт. И в августе 1930 года Александров оказался в Ленинграде. Это и стало для молодого учёного и учителя билетом в Большую науку.

* * *

Здесь стоит чуточку приостановиться и отметить, что какого-то центра, или, если угодно, штаба, науки у страны в те годы не было.

Сложилась такая ситуация сразу же после революции. Академическое сообщество хоть и на царя смотрело критически, однако и Октябрьскую революцию в целом приняло откровенно враждебно. Непременный секретарь Академии наук С.Ф. Ольденбург, подводя итоги 1917 года по академии, сформулировал это отношение так:

«Тёмные, невежественные массы поддались обманчивому соблазну легкомысленных и преступных обещаний, и Россия стала на край гибели». [229]

При этом академики не признавали законным органом власти большевистский Наркомпрос, а продолжали считать таковым министерство народного просвещения Временного правительства. На предложения же большевиков «помочь советскому правительству в решении ряда государственных задач» отреагировали обтекаемо-отрицательно:

Академик С.Ф. Ольденбург.

Из открытых источников

И.В. Курчатов в 1933 г. Из открытых источников

«Ответ Академии может быть дан по каждому отдельному вопросу, в зависимости от научной сущности вопроса… и от наличности тех сил, которыми она располагает». [228]

В итоге у новой власти с Академией наук сложились взаимно настороженные отношения, похожие на этакий холодный нейтралитет соседей в коммунальной квартире.

Закономерный вопрос: отчего же тогда советское руководство, весьма ярое, как мы знаем, по отношению к врагам, хотя бы не разогнало этих академических фрондёров?

Скажем более: большевистское руководство с 1917 года не только не ликвидировало академию, как ликвидировало практически все государственные и общественные институции царского времени, но и вообще позволило ей жить по Уставу 1836 года. То есть в стране победившей диктатуры пролетариата существовал абсолютно независимый от неё островок, живущий по собственным, да к тому же царём утверждённым уложениям! Почему? Кто разрешил?

Ленин. Того же Сергея Ольденбурга вождь лично знал с 1891 года как товарища своего осуждённого за подготовку к покушению на царя брата Александра по Студенческому научно-литературному обществу. И велел «не давать некоторым коммунистам-фанатикам съесть Академию».

Да и теоретическое обоснование было: классики марксизма про академию наук ничего не говорили, кроме того, что буржуазия превратила человека науки в своего платного наёмного работника. Вот как хочешь, так и понимай: то ли учёный – пролетарий, то ли он – платный наймит буржуазии, то ли не пойми что, но может стать платным наймитом пролетария.

Но по крайней мере, можно с академиками разговаривать.

У марксизма вообще есть

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.