Семь эпох Анатолия Александрова - Александр Анатольевич Цыганов Страница 22

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Александр Анатольевич Цыганов

- Страниц: 26

- Добавлено: 2025-09-05 14:00:19

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Семь эпох Анатолия Александрова - Александр Анатольевич Цыганов краткое содержание

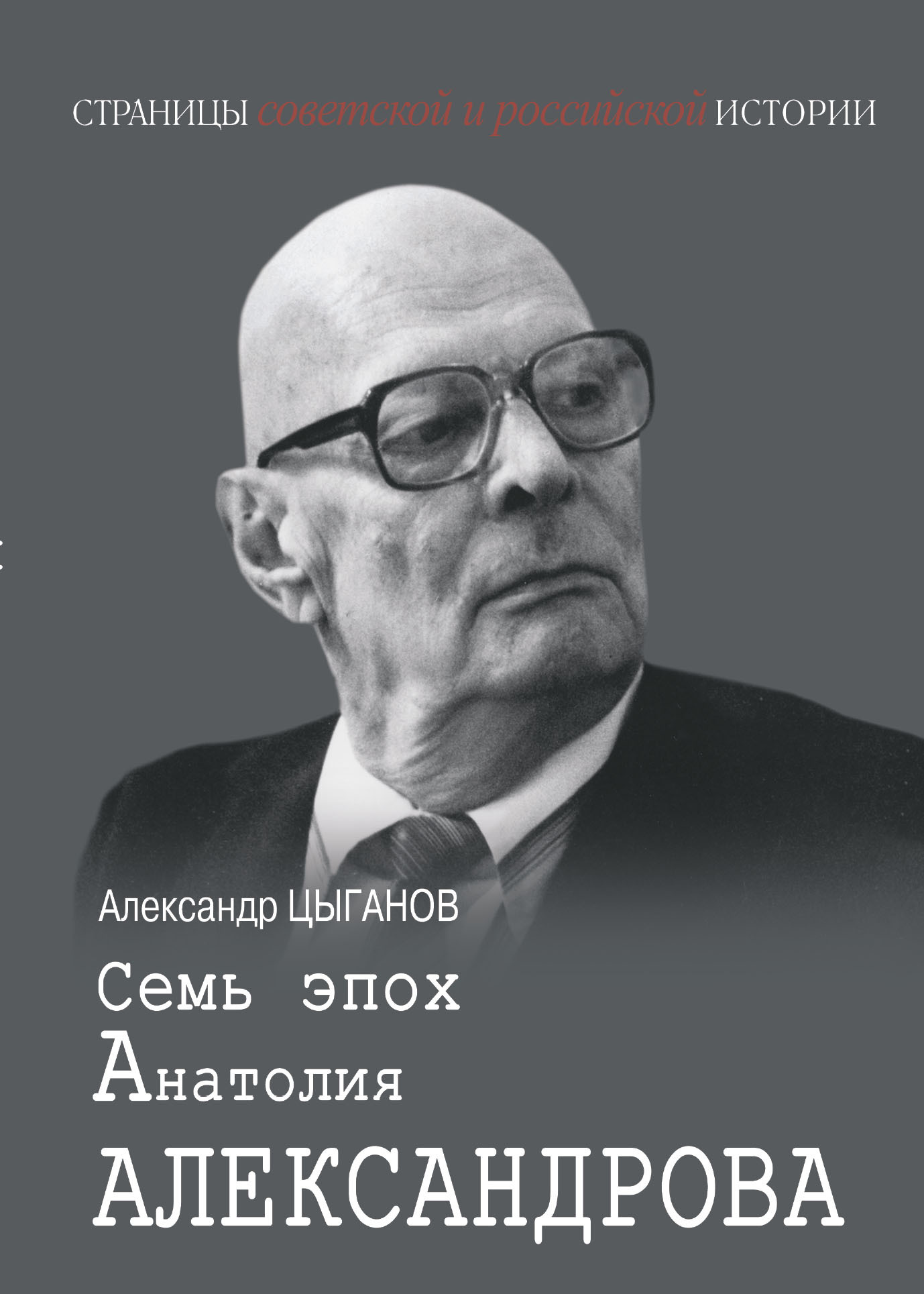

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Семь эпох Анатолия Александрова - Александр Анатольевич Цыганов» бесплатно полную версию:Ученик реального училища. Юнкер в армии Врангеля. Провинциальный учитель, участник научного кружка. Таковы первые вехи биографии Анатолия Александрова. Каждая из них отмеряла целые эпохи в жизни страны.

Небывалый взлет научной мысли совпал с приглашением в легендарный Ленинградский физтех. Перспективную специализацию заставила сменить война, которая привела Александрова в Атомный проект. На его плечи легло научное руководство строительством реакторов для электростанций и для флота. Когда СССР достиг пика своего могущества, Александров возглавлял его мощнейшие мозговые центры – Курчатовский институт и Академию наук.

Точкой обратного отсчета в жизни страны и в его личной жизни сделалась Чернобыльская трагедия. Критическое сплетение технологической и социальной катастроф разрушило СССР. Академик Александров пережил его на два года. Однако такой итог был бы неполон и неверен. Ибо наследие его работает и сегодня: в надежности ядерного щита, в атомной энергетике, в освоении Северного морского пути.

Эта книга – не только биография выдающегося ученого, но и поиск ответов на вопрос о происхождении плеяды титанов, к которой Александров принадлежал.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Семь эпох Анатолия Александрова - Александр Анатольевич Цыганов читать онлайн бесплатно

Конечно, учёный не полез с винтовкой на баррикады. Он сделал то максимально полезное, что было в его возможностях, – вместе с профессором Михаилом Немёновым добился в сентябре 1918 года у советского наркома просвещения А.В. Луначарского декрета о создании Государственного рентгенологического и радиологического института. «Первого большевистского», как называли его тогда. [155]

Сколько там было большевизма, сегодня уже никому не интересно, но вот по факту в этом институте, в его физико-техническом отделе, тут же начало формироваться ядро будущего ЛФТИ. И – что опять-таки важно – складывалось оно примерно на тех же принципах, о которых шла речь раньше. Те же доклады, обсуждения, разборы научных работ, планирование опытов, выдвижение гипотез, поиск ошибок. То есть взаимное обогащение, та же интеллектуальная буря, та же синергия разумов. И – фонтан идей. Только теперь это стали как-то финансировать: Луначарский выделил 50 тысяч рублей. И называться это стало семинарами.

Вот как характеризовал руководство научной работой со стороны Иоффе его будущий ученик Анатолий Александров:

«Еще на институтской скамье студенты должны были приобщаться к научным исследованиям, работать в лабораториях Физико-технического института. Целью высшего образования Абрам Федорович считал не столько сообщение студенту какого-то законченного комплекса знаний, сколько воспитание у студента приемов работы с научной литературой, умения и навыков в решении задач, выдвигаемых развитием науки; понимание того, что для развивающейся науки характерна незавершенность. <…>

Главной целью, по его мнению, было воспитание творческой активности, и эта задача, поставленная Иоффе перед высшей школой в 20‐х годах, и сегодня является характерной чертой наших лучших высших учебных заведений. <…>

Творческая студенческая молодежь, часто уже на втором курсе попадавшая в лаборатории Физтеха, вливалась в его коллектив, и это было также новой, характерной чертой этого замечательного института, который называли «детским садом Иоффе»…

Семинар академика А.Ф. Иоффе в Физико-техническом институте АН СССР. 1933 г. Архив РАН

А.П. Александров выступает на расширенном заседании Президиума АН СССР по случаю столетия А.Ф. Иоффе. 1980 г. Из семейного архива П.А. Александрова

На физтеховских семинарах каждый их участник мог задать любой вопрос или высказать свое мнение, на них разгорались интереснейшие дискуссии. Абрам Федорович всегда после сложных теоретических докладов необычайно ясно излагал их физический смысл. Все это делало физтеховские семинары важной школой для молодежи. <…>

Характерной чертой А.Ф. Иоффе была широта интересов, быстрая ориентация во всех новых направлениях теории и эксперимента, живой, всеохватывающий и творческий подход к любому вопросу. Именно он, с его удивительным умением находить доступные подходы к сложным явлениям, играл огромную роль в приобщении наших ученых к идеям новой физики. Необычайная простота в общении, внимание к людям, полное отсутствие какого-либо высокомерия по отношению к собеседнику дополняли его обаятельный образ». [157, с. 65–66]

Для характеристики атмосферы в том кружке-клубе-семинаре-институте показателен такой эпизод. «Это был самый замечательный семинар, который мне вообще довелось видеть, и ни один семинар не дал мне больше, чем этот…» – вспоминал младший из «семинаристов», тогдашний студент Дорфман. Ему, второкурснику, было в ту пору восемнадцать лет, и он одолевал профессора бесчисленными вопросами. Даже карикатура появилась в факультетской чертёжке: по коридору мчится профессор Иоффе, а за ним бежит Дорфман, стараясь вопросом зацепить его за ногу. Потому, вероятно, и пригласил Иоффе к себе в семинар надоедливого студента, что считал любопытство свойством для ученого необходимым и важным.

Такая атмосфера сохранилась и в позднем ЛФТИ, и в отпочковавшихся от института дочерних структурах, многие из которых определяли затем целые направления в науке…

И это при том, что в те первые послереволюционные месяцы перед институтом остро стояли вопросы снабжения. Чем? Да всем – от элементарных дров и печек-буржуек для замёрзших кабинетов и лабораторий до продуктов питания для голодных учёных и лаборантов. А ещё ведь нужны электроэнергия (её давали на два-три часа в сутки, поздно вечером), оборудование, приборы…

Деньги Луначарского в этих вопросах были скорее символом признания, нежели решением проблем.

Остальное – то, что Иоффе во время войны был председателем Комиссии по военной технике, убеждал руководство страны в необходимости интенсификации ядерных исследований, инициировал широкие работы по физике полупроводников, что был автором множества научных работ и редактором многих научных журналов, – детали для интересующихся. Для истории же вечной важны имена тех, кто начинал свою научную деятельность или работал под его руководством.

Это:

– четыре нобелевских лауреата: П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, Л.Д. Ландау, И.Е. Тамм;

– создатели принципиальных научных и научно-технических направлений: И.В. Курчатов, А.П. Александров, Ю.Б. Харитон, А.И. Алиханов, Я.Б. Зельдович, И.К. Кикоин;

– крупнейшие учёные в своих сферах науки: Л.А. Арцимович, М.П. Бронштейн, Я.Г. Дорфман, Б.П. Константинов, Я.И. Френкель и многие-многие другие…

«Генерация новых полнокровных научных направлений, впоследствии приводивших к организации самостоятельных в научном отношении институтов, являлась особенностью Физико-технического института, обусловившей его выдающуюся роль в организации советской науки» – так охарактеризовал позднее роль ЛФТИ А.П. Александров.

Вот в этот институт, в это уникальное научное заведение, в эту школу и эту атмосферу смог попасть Анатолий Александров, заинтересовав своим исследованием легендарного Абрама Иоффе…

Глава 4

Фонтан идей и судьбы людей

На что же обратил внимание Абрам Иоффе в работе неизвестного школьного учителя из Киева?

На две вещи. Первая: в ЛФТИ очень много занимались физикой диэлектриков. В том числе темами электрических пробоев созданной из них тонкостенной изоляции. А работа Александрова «Высоковольтная поляризация в церезине» как раз описывала итоги исследований смещений связанных зарядов в диэлектрике – в данном случае в смеси предельных углеводородов – под воздействием внешнего электрического поля.

Вторая: работа киевского учителя – сугубо экспериментальная. То есть построенная не на теоретических выкладках, а на осмыслении того, что показывают опыты. И в этом чувствовался личный стиль неизвестного, но явно добротного исследователя из Киева.

Теорией Александров не пренебрегал, конечно. Но всю жизнь относился к ней как к опоре в реальных исследованиях и экспериментах. Да он и не один был такой. Примерно так же вёл себя великий Резерфорд. Тот тоже шёл от эксперимента к обогащению теории, а не наоборот. Да и многие другие в науке. Если не вспомнить о вообще, в принципе, неграмотном, но великом изобретателе Томасе Эдисоне и его ещё более великом и неграмотном предтече Майкле Фарадее.

Где тут лежит грань между наукой и изобретательством, вопрос философский и, похоже, неразрешимый. Эдисона, кажется, учёным никто не признаёт. Но Фарадея признают точно. Однако и тот в

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.