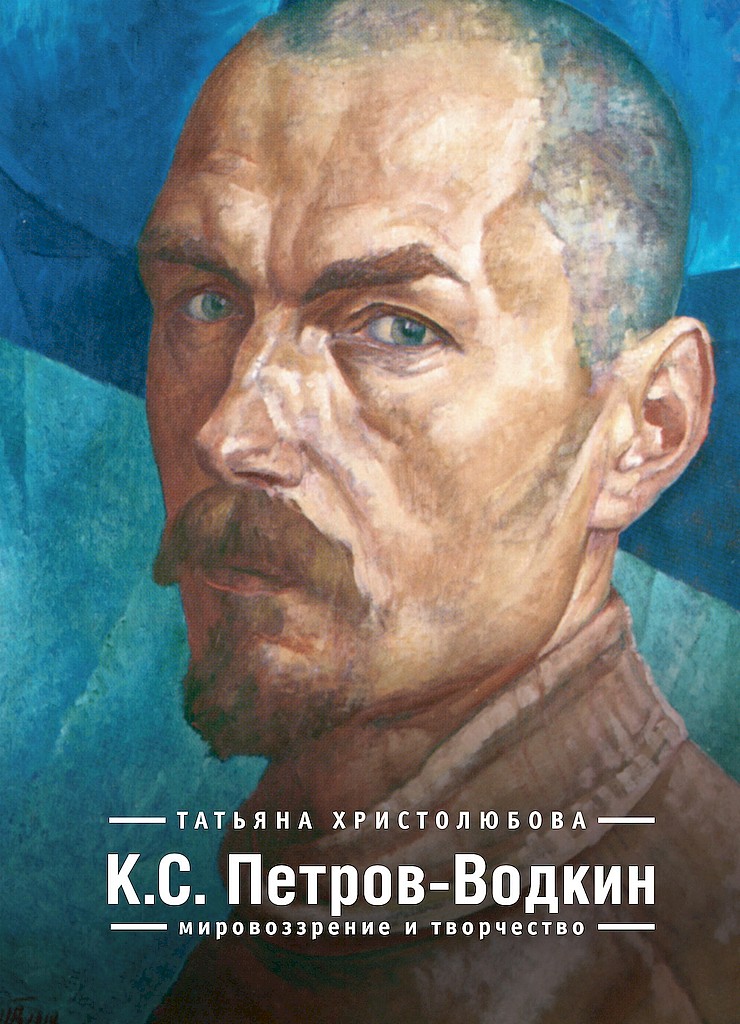

К.С. Петров-Водкин. Мировоззрение и творчество - Татьяна Павловна Христолюбова Страница 2

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Татьяна Павловна Христолюбова

- Страниц: 10

- Добавлено: 2025-08-29 16:05:21

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

К.С. Петров-Водкин. Мировоззрение и творчество - Татьяна Павловна Христолюбова краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «К.С. Петров-Водкин. Мировоззрение и творчество - Татьяна Павловна Христолюбова» бесплатно полную версию:В данной книге представлено исследование творческого наследия русского художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина в контексте его философско-мировоззренческих взглядов. Впервые детально исследованы творческий аспект взаимодействия К. С. Петрова-Водкина со «скифами» (литературно-философским объединением, пропагандировавшим максималистские взгляды и революционное преобразование мира), а также влияние «скифских» идей на его художественную картину мира. В научный оборот вводятся архивные материалы, включающие рабочие записи К. С. Петрова-Водкина, неопубликованные тексты его докладов, стенограммы выступлений, статьи.

Исследование художественных аспектов мировоззрения К. С. Петрова-Водкина во всей совокупности их особенностей раскрывает новые грани таланта этого художника и позволяет по-новому взглянуть на исполнение и содержание его работ, а также пересмотреть их позицию в контексте русского и советского искусства первой трети XX века.

К.С. Петров-Водкин. Мировоззрение и творчество - Татьяна Павловна Христолюбова читать онлайн бесплатно

Следует сказать также о полемике, возникшей в 1910 году вокруг его картины «Сон». Особую остроту спору в данном случае придавало инициирование его самим И. Е. Репиным, опубликовавшим открытое письмо в газете «Биржевые ведомости», в котором уважаемый художник в резких выражениях высказал свое несогласие с тенденциями, происходящими в современном ему искусстве, по неизвестной причине обрушив свой удар на картины К. С. Петрова-Водкина, творчество которого в те годы было известно еще лишь довольно узкому кругу ценителей искусства. Вот лишь небольшая цитата из данного открытого письма: «…я не смог остановиться перед этими ничтожными малеваниями. Они так безвкусны, безграмотны, бессмысленны… И теперь на выставке в „Союзе“ опять целая комната с коридорами наполнена возмутительным безобразием этого неуча. Ясно только в этих невозможных для глаз бездарных малеваниях одно: это — рабья душа. Этому безграмотному рабу случилось увидеть двух взбитых парижской рекламой нахальных недоучек Гогена и Матисса. Невежественный раб смекнул, что и он так может намалевать. Еще бы, всякий полуграмотный дворник намалюет еще побойчее…»[2] Следует заметить, что И. Е. Репин в данном случае, скорее всего, ошибся, перепутал работы К. С. Петрова-Водкина (которые были представлены на выставке в небольшом количестве) с развешанными в этом же зале картинами иных художников. Тем не менее, позицию И. Е. Репина поспешили занять многие деятели искусств и интересующиеся обыватели, для которых фигура уважаемого художника представляла непоколебимый авторитет. Так, на его стороне выступил И. И. Гинсбург, полагая, что картины К. С. Петрова-Водкина были лишь «каплей, переполнившей чашу терпения любящего искусство художника», восставшего против «легиона вольномажущих красками»[3]. В «Петербургской газете» был опубликован «Протест тридцати художников», подписанный В. А. Беклемишевым, Н. П. Богдановым-Бельским, А. И. Куинджи, В. Е. Маковским, К. Е. Маковским, В. В. Матэ и др. Суть его сводилась к тому, что «отрезвляющее слово Репина не могло быть менее откровенным и определенным, так как оно должно было, подобно удару грома, освежающему удушливую предгрозовую атмосферу, рассеять туман, которым окутала искусство известная часть современной художественной критики, овладевшая большей частью прессы»[4]. Были и другие статьи подобного содержания. Однако и у К. С. Петрова-Водкина нашлось значительное число сторонников. В его поддержку выступили Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, А. И. Гидони, С. К. Маковский, А. А. Ростиславов и др. Интересно, что из сторонников К. С. Петрова-Водкина лишь А. Н. Бенуа выступил с анализом работ художника и, в частности, его картины «Сон», пытаясь быть максимально объективным, в то время как критическая риторика остальных авторов сводилась преимущественно к указанию на недостаточное знание И. Е. Репиным как западноевропейской художественной ситуации вообще, так и творческого наследия работ упомянутых им Гогена и Матисса в частности. Также выражалось возмущение недопустимо экспрессивным тоном речи его открытого письма[5]. С довольно сдержанным ответом выступил и сам К. С. Петров-Водкин[6]. Критиком А. А. Ростиславовым был задан И. Е. Репину риторический вопрос: не спустился ли тот в своей оценке «до низменного уровня средней публики»?[7] А Л. С. Бакст в открытом письме И. Е. Репину в тех же «Биржевых новостях» вежливо и прямо сказал уважаемому художнику: «…„рисунок“ Водкина строже, умелее и, главное, художественнее вашего»[8]. Надо ли говорить, что после таких слов Л. С. Бакст и сам оказался под огнем грозной критики. Что же касается К. С. Петрова-Водкина, то можно с уверенностью констатировать, что данные споры только прибавили ему известности.

В 1912 году вокруг имени этого художника снова возник скандал. Теперь полемика продолжалась по поводу прочитанного им для широкой публики доклада на тему «Живопись будущего». Сам по себе смысл доклада, несмотря на свое интригующее название, касался в большей степени размышлений о направлениях в живописи прошлых эпох и содержал в себе довольно критический подход к современному состоянию искусства. Тем не менее, судя по имеющимся рецензиям, суть выступления художника не была до конца понята слушателями. Так, А. А. Ростиславов в газете «Речь» отмечал, что К. С. Петров-Водкин в своем выступлении «интересно характеризовал отсутствие у нас направлений вследствие отсутствия элементарных знаний (в академии и у передвижников), а также „вину“, едва ли действительную, „Мира искусства“, „не давшего твердой почвы для молодежи“»[9]. Другой, анонимный критик назвал доклад К. С. Петрова-Водкина «сплошным недоразумением», отметив при этом, что «нельзя же в самом деле с развязным самомнением бросать фразы вроде того, что, мол, Стасов был фигурой, ничего общего с искусством не имеющей, или что все искусство передвижников — сплошная ерунда, кроме одного Репина, что Крамской — бездарный ретушер и т. д.»[10]. Еще один критик указывал на неясность высказываемых К. С. Петровым-Водкиным положений[11]. Полное сарказма, почти художественное описание данного события можно прочесть в статье Н. Н. Брешко-Брешковского[12].

Много статей 1912–1913 годов дают весьма неоднозначную оценку творчеству К. С. Петрова-Водкина. Большинство критиков, помня о недавнем скандале с И. Е. Репиным, негативно оценивали колористические и пространственные искания художника, не сдерживая себя в эмоциональных высказываниях. Например, Н. Кравченко в статье «Культ уродства», посвященной выставке «Мир искусства», следующим образом характеризовал картину К. С. Петрова-Водкина: «Разве есть что-нибудь у господина К. С. Петрова-Водкина, работающего под Матисса? Разве это безобразное красное пятно в виде силуэта лошади и уродливо нарисованной фигуры голого всадника, закрашенного желтой краской, искусство, живопись? Эта противная, режущая глаза, уродливая во всех отношениях крашеная тряпка носит громкое название „Купание красного коня“. Такую штуку стыдно посадить даже на крыше конюшен, а гг. художники выставляют ее в том же зале, где висит один из благороднейших наших художников, В. Серов»[13]. Недовольство излишне сильным вниманием по отношению к фигуре К. С. Петрова-Водкина на осенней выставке Товарищества художников высказывала Ю. М. Загуляева, по мнению которой «грубые, грязновато-крикливые холсты г. Петрова-Водкина, на этот раз особо отталкивающие своим сугубым безобразием, широко расположились на одном из виднейших мест нижней залы, а интересные картины г. Зака с их нежными красками и превосходным рисунком загнаны в плохо освещенный угол верхней галереи»[14]. Тем не менее среди многочисленных рецензий о К. С. Петрове-Водкине этих лет можно уловить уже и некоторую положительную тенденцию. Так, например, неизвестный автор, выражая недоумение по поводу участия в выставке «Мир искусства» «крайних декадентов», не без иронии заключал: «Представители московского „Ослиного хвоста“ слишком ярки для того, чтобы служить выгодным фоном для художественных произведений. Рядом с ними К. С. Петров-Водкин кажется академически правым…»[15] Действительно, постепенно тональность рецензий о произведениях К. С. Петрова-Водкина начинала меняться. Положительные отзывы о его работах можно было прочесть не только в заметках А. Н. Бенуа, С. К. Маковского, А. А. Ростиславова (который в 1915 году опубликовал объемную ретроспективную статью о творческой эволюции К. С. Петрова-Водкина к этому времени), но и в публикациях

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.