Якоб Бёме - Герхард Вер Страница 19

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Герхард Вер

- Страниц: 59

- Добавлено: 2025-09-04 23:04:09

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Якоб Бёме - Герхард Вер краткое содержание

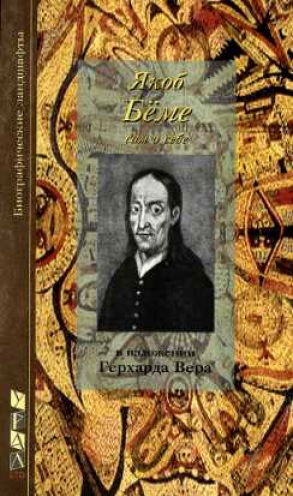

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Якоб Бёме - Герхард Вер» бесплатно полную версию:Сапожник из Гёрлица, «немецкий чародей» и «тевтонский философ». Якоб Бёме (1575–1624) известен русскому читателю весьма мало. Религиозный мыслитель, мистик и, быть может, поэт, в своем поиске живого Бога он шел своеобразнейшими тропами, и лишь много позднее исследователи его творчества обратили внимание на близость его идей каббалистическим доктринам, построениям Экхарта, Николая Кузанского, Парацельса. Безумец в глазах прагматического мира, Бёме дал в своей теософии выход «живому чувству священного». Его работы оказали громадное влияние на философов, и прежде всего — на немецкую романтическую школу во главе с Новалисом. В России мистика Бёме воодушевляла Владимира Соловьева и Николая Бердяева.

Эта первая биография Бёме на русском языке снабжена разнообразными иллюстрациями (в частности представлены титульные листы многочисленных ранних изданий его трудов), которые зачастую являются как бы зрительным воплощением образов его внутренней вселенной.

Якоб Бёме - Герхард Вер читать онлайн бесплатно

Для эмоциональной и мыслительной структуры Бёме характерно то, что он вводит в оборот метафору «глубины» там, где привычен и понятен образ высоты, вообще возвышенного. Бёме, который в качестве теософа отказывается мыслить глубинную психологию и который мог бы дать импульсы «глубинному богословию», каковая не могла быть принята всерьез, привлекает к рассмотрению соединительные линии между глубиной природы и человека. «Полная глубина между Землей и звездами подобна сердцу человека… И Солнце — царь в сердце глубины, оно светит и действует в глубине таким образом, что создает жизнь, подобно тому, как сердце живет в теле, так и Солнце и шесть планет образуют чувства и разум в глубине, а все вместе становится как живой дух»[115]. Впрочем, регион теософии оказывается опять покинутым. «Глубина», как и многое другое у Бёме, — отнюдь не поддающееся однозначному определению понятие, но выражение духовно-душевного опыта, которое в то же время сохраняет его границы, ибо «глубину Бога не может измерить никакая тварь»[116], ни посредством философских понятий, ни с помощью теологических или догматических формул. Напрасно ученые вопрошали Бёме по поводу этой «глубины бытия» (Пауль Тиллих)! «Глубинное основание Бога» — это то, что лежит в темноте. Тем не менее Бёме оптимистичен: «Это будет восходить в большой простоте. Почему не возвышенно и безыскуственно? С тем чтобы никто не смел бы хвалиться тем, что он это сделал, и таким образом не питал дьявольскую гордыню, сводящую все на нет»[117]. Когда его самого однажды спросили, как исследуют эти бездны, он сослался на апостола Павла: «Дух исследует все вещи, равно и глубины Божества» (Кор. I; 2, 10). Глядя со стороны, можно было бы сказать: познание глубин Божества соотносится с познанием глубины самого себя. Конечно, в этом случае под «самостью» следует понимать не малое земное Я человека, воплощенное в «кровь и плоть», но то Я, «воспламененное» духом, которое — в смысле Юнга — созрело в ходе индивидуации, то есть «самость».

Следует проявить осторожность, чтобы содержание теософии Бёме не увидеть лишь в наборе проекций внутридушевных процессов, а содержание, которым они обладают «сами по себе», при этом проглядеть. Несложно найти целый ряд размышлений, которые можно было бы приписать отцу церкви Августину, когда он говорит о «Боге и душе». Во всяком случае Бёме может говорить о «святой душе», которая имеет ту же сущность и субстанцию, что и ангелы. В заключительной главе «У трен ней зари» слова о душе человека звучат так, словно это «сын или маленький бог в большом неизмеримом Боге»[118].Бёме никогда не теряет голову, но однажды он сознается, что теперь забрался слишком высоко, и если оглядывается назад, у него кружится голова. Он сохраняет конкретность.

Подобно тому, как сам он убегал от своих видений «на природу», чтобы удостовериться в нелживости увиденного, он посылает ищущих Бога наружу, из каменных дворцов, из «каменных церквей», из кабинетов ученых туда, где Он позволяет увидеть себя. Он советует одному из своих адресатов: «Смотри, слепец, я хочу, чтобы ты видел, ступай на луг»[119]. Другому адресату, охваченному сомнениями, он советует: «Раскрой свои глаза, ступай к дереву и погляди на него, приди в себя»[120]. Рай — это ключевая метафора Бёме, для него это не абстракция, не мертвый пункт катехизиса, но живое переживание многогранного и изумительного мира радости и блаженства, в котором сила Бога дает возможность осязать себя, вкушать, обонять и наслаждаться собой в чувственной доступности. К чему, собственно, копаться в книгах лже-писателей? «Ты не встретишь ни одной книги, в которой смог бы найти больше божественной мудрости, чем если отправишься на цветущий луг, где увидишь чудесную силу Бога, услышишь и вкусишь ее, хотя это только тень, и Бог здесь открылся лишь в подобии. Но для ищущего это любящий наставник. И он многое обретет там»[121].

Там вживе можно увидеть полярность и единство противоположностей — то, что за столетие до этого Николай Кузанский назвал «coincidentia oppositorum» (единство противоположностей). Столетие спустя после Бёме швабский теософ и теолог Фридрих Христоф Оетингер, тайный алхимик и «маг юга», сформулировал это богословское ведение в часто цитируемом тезисе о «воплощении исходя из цели пути и трудов Бога». У Гёте, наконец, теософия становится последовательным взглядом на природу. Фауст, глядя на знак макрокосма, признает (сцена «Ночь»):

В каком порядке и согласии

Идет в пространствах ход работ!

Все. что находится в запасе

В углах вселенной непочатых.

То тысяча существ крылатых

Поочередно подает

Друг другу в золотых ушатах

И вверх снует и вниз снует{5}.

Дух и материя не распадаются, они заключены в такое единство, которое имели в виду средневековые алхимики, когда говорили «Unys Mundus» (один мир), — в единство, заново открытое аналитической психологией и современной физикой, согласно которым материальное и психическое — это два соотнесенных друг с другом «аспекта единства бытия, трансцендентного сознанию» (К. Г. Юнг).

Фридрих Христоф Оетингер. Гравюра на меди Якоба Андреаса Фридриха

В последней цитате из Бёме прозвучало ключевое словосочетание «третий принцип». Мы встречаемся с основополагающим элементом его учения о «трех принципах». В письме Каспару Линднеру он так описывает свой герменевтический ключ: «В моей книге на трех страницах изложены три принципа мудрости. Я могу найти в них все то, что говорил Моисей и пророки, а также Христос и апостолы. Я могу найти в них основу мира и все тайны. Но не я, а Дух Господень делает все это по мере, которую Он положит»[122]. Последнее предложение нельзя не отметить. Дело в том, что уже средневековая натурфилософия знала учение о трех принципах, которое было найдено, с одной стороны, по аналогии с догматом троичности, а с другой стороны, при наблюдении алхимических процессов. У Парацельса (например, в «Opus Рагаmirum», «Liber Meteororum») это учение было развито как результат «опыта». Философ и маг Агриппа фон Неттесхайм в своих «Магических трудах» описывает, каким образом маг может черпать силы из троякого мира. Соль, сера и ртуть являются телесными подосновами троичности. Сообразно этому называются и три незримые, лишенные телесности «силы».

Бёме перенимает эти базовые воззрения, но преобразует их так, что они служат ему лишь средством для изображения процесса, в который вовлечены космос и человечество. Уже в «Утренней

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.