Якоб Бёме - Герхард Вер Страница 18

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Герхард Вер

- Страниц: 59

- Добавлено: 2025-09-04 23:04:09

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Якоб Бёме - Герхард Вер краткое содержание

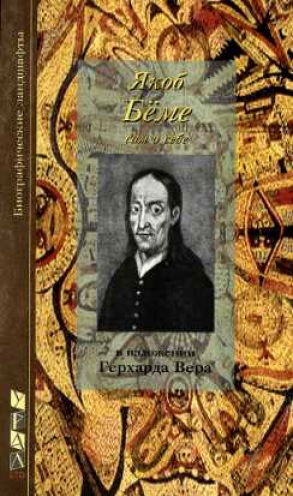

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Якоб Бёме - Герхард Вер» бесплатно полную версию:Сапожник из Гёрлица, «немецкий чародей» и «тевтонский философ». Якоб Бёме (1575–1624) известен русскому читателю весьма мало. Религиозный мыслитель, мистик и, быть может, поэт, в своем поиске живого Бога он шел своеобразнейшими тропами, и лишь много позднее исследователи его творчества обратили внимание на близость его идей каббалистическим доктринам, построениям Экхарта, Николая Кузанского, Парацельса. Безумец в глазах прагматического мира, Бёме дал в своей теософии выход «живому чувству священного». Его работы оказали громадное влияние на философов, и прежде всего — на немецкую романтическую школу во главе с Новалисом. В России мистика Бёме воодушевляла Владимира Соловьева и Николая Бердяева.

Эта первая биография Бёме на русском языке снабжена разнообразными иллюстрациями (в частности представлены титульные листы многочисленных ранних изданий его трудов), которые зачастую являются как бы зрительным воплощением образов его внутренней вселенной.

Якоб Бёме - Герхард Вер читать онлайн бесплатно

Теософия

Как мы должны и как мы можем думать и говорить о Боге? Таков вопрос, который изначально поставил перед собой Якоб Бёме. И этот вопрос волновал его в течение всей жизни, и он все время пытался отвечать на него. Этим не в последнюю очередь мотивируется своеобразие его творчества. Впрочем, гёрлицкий мыслитель внутренне был достаточно подвижен для того, чтобы здесь и там корректировать и дополнять себя, поскольку он все время использовал новые опорные позиции для духовного созерцания.

«Хотя плоть и кровь не могут захватить божественное существо, но только дух. когда он просветлен Богом и воспламенен им, все же, когда хотят говорить о Боге — что такое есть Бог, — нужно тщательно рассмотреть и взвесить силы в природе, к тому же и все творение, Небо и Землю, а равно и звезды, и стихии, и тварей, которые все имеют одно происхождение, а также святых ангелов, дьявола и людей, равно Небо и преисподнюю»[111]. Этими словами Бёме начинает »Аврору». В авторской рукописи первая глава начинается заголовком «Об испытании божественных существ в природе».

Нетрудно понять, что это вводное предложение сразу же касается некоторых больших проблем и прежде всего проблемы богопознания.

Границы этого познания, как дает понять Бёме, нельзя считать несокрушимыми только потому, что человек облачен в «кровь и плоть». В духе — но не путем рационального познания, инструмент которого Бёме именует «рассудком» — возможно «уловить божественную сущность», и притом тогда, когда дух просветлен и «воспламенен» Богом. За этим утверждением, как мы знаем, стоит конкретный опыт. Бёме не устает повторять, словно перед ним всякий раз новый читатель, о необходимости просветления духа.

Гравюра титульного листа книги «Mysterium Magnum». издание 1730 года

Однако как же быть с одновременным существованием неба и земли, добра и зла, ангела и дьявола? Для Бёме в этом, видимо произвольном, смешении противоположностей и «заключается «Mysterium Magnum»: «так как в Великой Мистерии, — как он поясняет в одном из последних своих текстов, — изначально присутствует вечная природа, и в Великой Мистерии всегда можно познать две сущности и две воли… Великая Мистерия — это хаос, на который излились свет и тьма, и он открылся как таковой»[112]. Таким образом, здесь опровергается единственность кагафатической теологии, которая полагает возможным именовать не поддающегося поименованию Бога Любящим, Добрым, Всеведущим, Всемогущим, Высшим Бытием и тому подобными именами. Эти богословы были призваны соткать тайное облачение не поддающемуся объективации. Гёрлицкий сапожник, исходя из тезисов Лютера, опередил, с одной стороны, Гегеля, а с другой стороны — Кьеркегора и Барта в том, что о Боге — когда это вообще было возможно — говорил только в двух полярно ориентированных направлениях, то есть по методу диалектики. С богом философов, с которым свел счеты Паскаль, Бёме тоже не имел дела, впрочем, он не имел дела и с богом теологов. Он не собирался обменять на пару догматических поучений те вопросы, которые глубоко ищущий, каковым был Бёме, должен был поставить перед докторами и пасторами своего времени. От того Бога, о котором говорит Бёме и которого он стремится познавать, исходит всепожирающий »огонь», который раскрывается и как «любовное жжение», и как «гневный огонь». Что же он об этом говорит?

«Этот огонь есть откровение жизни и божественной любви, посредством которого божественная любовь нисходит пламенем единства и обостряет себя как любовь. И извечное основание потому именуется Великой Мистерией, или же хаосом, что оттуда изначально появляются добро и зло как свет и мгла, жизнь и смерть, радость и страдание, блаженство и проклятие, ибо все заложено в этом основании: основание душ, и ангелов, и всех тварей, как добрых, так и злых; неба, и преисподней, и видимого мира со всем, что в нем есть»[113]. Сапожник движется по минному полю ереси без защиты ортодоксии. И в самом деле: что за нелепость смешивать добро и зло, свет и тьму, что за эклектика инкриминировать Богу зло! Так полагают осторожные. Однако Бёме не остановить, маршрут его мысли проложен в области умозрительного, в области картин изначального и архетипов и не пересекается с проповедями, которые можно было услышать с кафедры гёрлицкой церкви Св. Петра и с кафедр других церквей. Все заложено в одном-единственном основании, «подобно тому как картина находится в дереве еще до того, как художник ее вырезал и оттиснул, ибо про духовный мир нельзя сказать, что он имел свое начало, но он извечно раскрылся в хаосе, и свет извечно светил во мгле, и мгла не познала этого, равно и день, и ночь — одно»[114].

Далее теософ извиняется перед своим читателем, что пишет «безучастно», «как сообразно божественному откровению божественное основание: как должно различать природу и Божество… и отчего появились зло и добро, и какова сущность всех существ».

Понятно, чем озабочен Бёме: он хочет избавиться от картинок с нарисованным Богом. Ветхозаветный запрет: «Не смей изготовить ни изображения, ни подобия Его!» — запечатлелся в сердце Бёме огненными буквами. И потому он испытует и расспрашивает, и наталкивается на парадоксы: добро и зло, свет и тьма — парадоксы отнюдь не безобидного характера, разрешаться они должны в диалектике. В этом процессе он постигает меру «глубины», которая некогда

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.