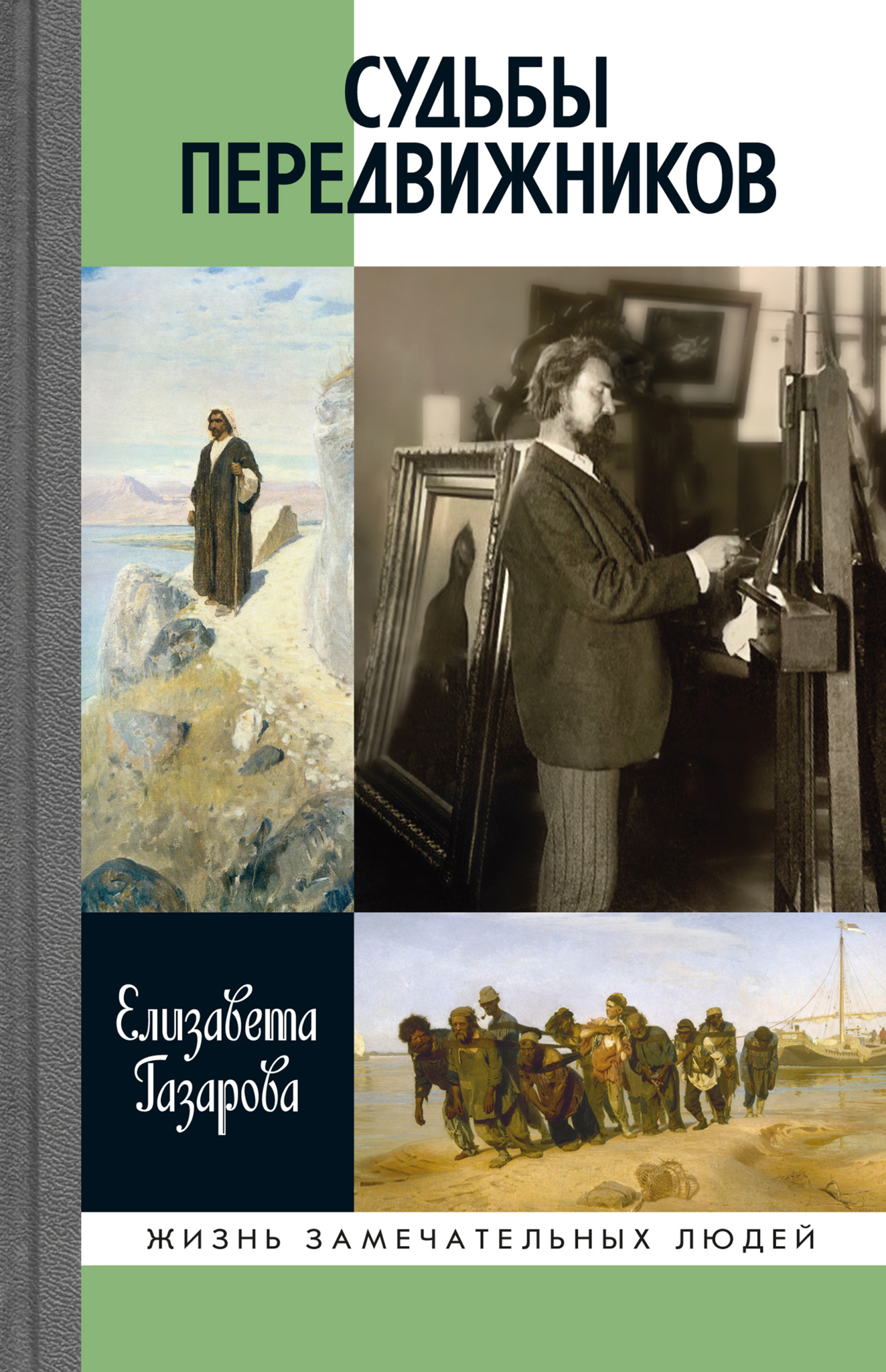

Судьбы передвижников - Елизавета Э. Газарова Страница 18

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Елизавета Э. Газарова

- Страниц: 19

- Добавлено: 2025-08-28 15:02:11

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Судьбы передвижников - Елизавета Э. Газарова краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Судьбы передвижников - Елизавета Э. Газарова» бесплатно полную версию:Передвижники… Об этих художниках мы узнаём на заре жизни, а созданные их талантом и творческим воображением образы родного отечества, воплотившиеся в портретах, пейзажах, исторических и жанровых композициях, стали неотъемлемым и очень важным звеном нашего культурного кода. Сменяются поколения, но эстетический и духовный посыл творений передвижников остаётся понятным и бесконечно близким. Галдящие саврасовские грачи и мёрзнущие перовские ребятишки, народное колыхание репинского «Крестного хода» и пленительные «ночи» Куинджи обрели в нашем самосознании смысл не просто художественного наследия, а нравственного камертона, по сей день помогающего настраиваться на волну веры, надежды и любви. Возможно, похожие чувства пробудит в читателе и эта книга, вобравшая в себя драматизм жизненных коллизий передвижников. Всё увиденное, осмысленное, пережитое обогащало их творческое начало впечатлениями, без коих не может состояться ни одно произведение искусства.

Судьбы передвижников - Елизавета Э. Газарова читать онлайн бесплатно

Приобретённый Павлом Михайловичем Третьяковым ещё в мастерской художника холст «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» предстал во всём своём насыщенном драматизмом великолепии на 1-й Передвижной выставке и наградил художественную интуицию Николая Ге огромным успехом. Не обошёл он и другие работы Ге, показанные тогда в том же экспозиционном пространстве, в том числе портреты Ивана Сергеевича Тургенева и Николая Ивановича Костомарова. Художника очень воодушевила одержанная победа. Многие выдающиеся деятели отечественной культуры теперь спешат на «четверги» Николая Ге, проходившие в его петербургской квартире, обстановка которой с журналами «Вестник Европы», «Отечественные записки», «Современник», «Русское слово» на столике в гостиной в полной мере отражала общественно-политическую позицию хозяина дома. Красноречие часто дружит с идейной убеждённостью. Сошлись эти качества и в натуре Николая Ге, он не терялся на фоне своих талантливых гостей.

Желая соответствовать художественным концепциям Товарищества, окрылённый недавним большим успехом Николай Николаевич берётся за историческую и жанровую композиции: «Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы» и «А. С. Пушкин в селе Михайловском». Представленные на передвижных выставках 1874 и 1875 годов, они разочаровали многочисленных поклонников, появившихся у живописца после «Петра и Алексея». Свободолюбивая художественная органика Ге явно испытывала дискомфорт в попытке соответствовать ожиданиям публики. Отчаянный спор внутренних творческих побуждений живописца и внешних установок достиг такого уровня непримиримости, что по итогам 3-й Передвижной выставки Крамской скорбно констатировал: «Ге – погиб».

Раздражение Николая Николаевича, не желавшего смиряться с неудачами, подвергло испытанию дружеские отношения художника с передвижниками. Ещё не вполне осознавая причину, Ге связывал неуспех с ошибочным выбором исторического сюжета, но возникший вскоре замысел картины «Царь Борис Годунов допрашивает царицу Марфу о смерти Дмитрия» помог ему в этом разувериться. На фоне творческих неудач Николая Ге мужало мастерство Ивана Крамского, уже считавшего себя вправе досадливо вздохнуть: «Я устал защищать ваши картины, Николай Николаевич».

Ге, разумеется, очень болезненно реагировал на подобные реплики и, разочаровавшись в историческом жанре, всё более склонялся к портретной живописи. Ему не приходилось утруждать себя поиском интересных моделей. Они были рядом – выдающиеся деятели с неоднозначными характерами и сложным внутренним миром: Николай Костомаров, Михаил Салтыков-Щедрин, Николай Некрасов, Иван Тургенев, Николай Бакунин, Александр Пыпин, Пётр Кочубей, Виктор Гаевский, Алексей Потехин. И всё же растущая портретная галерея не вполне удовлетворяла Ге. Он чувствовал, что «стал теряться в самом себе». О тогдашнем угнетённом своём состоянии Ге впоследствии напишет так: «…всё, что казалось мне хорошим и добрым, стало казаться ветхим и лживым. Я понял, что у меня нет идеала! Продолжать в том же роде не мог уже, а настоящей дороги не было видно. Все, что могло бы составить моё материальное благосостояние, шло вразрез с тем, что мною чувствовалось на душе».

«Материальное благосостояние» Николая Николаевича действительно оставляло желать лучшего. Картины художника очень плохо продавались, и жизнь в столице хлебосольным домом стала для него непосильной ношей. Содержание семьи требовало стабильного дохода, получение которого спорило со своенравным рефлексирующим творческим началом художника, всё более сосредотачивавшимся на поиске смыслов и правды. К тому же Ге укреплялся во мнении, что искусство как «духовное занятие» не должно сводиться к написанию картин по заказу, что академическое профессорство истинному творчеству совершенно ни к чему и только стесняет его. Ради обретения свободы, слияния с жизнью подлинной, без мишуры столичного существования Николай Ге вместе с семьёй в 1876 году покинул Петербург и обосновался на малороссийском хуторе Ивановском, что на Черниговщине. Это были родные места жены художника. Здесь, на хуторе, Ге вспоминал свой романтический настрой лучезарного итальянского периода и последовавший за этим, казалось, искренний интерес к историческому жанру как нечто, имеющее к нему, теперешнему, весьма отдалённое отношение. Много к тому времени успело накопиться разочарований – и в либеральных воззрениях, и в людях, подвергших сомнению строптивый талант.

За счёт прикупленной в долг земли черниговское имение удалось несколько расширить. Надежды на материальную независимость связывались отныне с ведением сельского хозяйства, а в перерывах можно было творить у мольберта, игнорируя мнение критики. Деревянный, обложенный кирпичом, имевший «своеобразную форму» дом и хозяйственные постройки усадьбы Ге тонули в зелени деревьев. «В доме было шесть комнат… Обстановка была самая простая, и главное украшение комнат составляли портреты, а в мастерской картины».

Деревенская трудовая жизнь увела Ге в мрак неизвестности для тех, кто ещё недавно с ним тесно общался в Петербурге. До отдалённой черниговской провинции, приютившей художника, иногда добирались его друзья по Товариществу и приходили к убеждению, что для искусства Ге потерян, но сам Николай Николаевич так не считал, пестуя в себе новое отношение к жизни и творчеству. И когда в Петербурге уже смирились с молчанием Ге, на 8-й Передвижной выставке (1880 год) перед взором столичной публики неожиданно предстала его картина «Милосердие». Живописное воплощение идеи жизни совестливой и сострадательной критика не одобрила. Чрезвычайно огорчённый нападками, художник увёз «Милосердие» к себе, на хутор. Впоследствии он напишет на этом холсте другое произведение, но тогда всем стало ясно – уединившееся интеллектуально-духовное развитие Ге уводит его от реализма передвижников.

Николай Ге (сидит слева) с семьёй сына Николая (сидит справа) на хуторе Ивановском. 1891 г. Фото Л. М. Ковальского

Мастерская Николая Ге на хуторе Ивановском. 1894 г. Фото с рисунка Г. Н. Ге, брата художника

Осенью 1880 года поиски типажей для «Запорожцев» привели Илью Репина на Украину. Двое суток он гостил на хуторе Ге и нашёл его постаревшим, заметно изменившимся внешне. «Видно было, что он хандрит и скучает; большею частью он мрачно молчал, – вспоминал позднее Илья Ефимович. – К интимным разговорам он и прежде не чувствовал никакой охоты. Ему всегда нужна была трибуна. А теперь с его языка срывались только короткие фразы с едкими сарказмами. О Петербурге он говорил со злостью и отвращением, передвижную выставку презирал, Крамского ненавидел и едко смеялся над ним…» Не укрылось от взора Репина и то опечалившее его обстоятельство, что Ге стал ещё более пренебрегать классическими принципами работы живописца. Нарочитое усердие он теперь считает ненужным и вредным, обслуживающим ничего не значащую форму. Ге с гордостью знакомил Репина с впечатляющими результатами своих крестьянских трудов, и гостю показалось, что Анна Петровна чувствовала себя на природе, вдали от столицы, вполне комфортно, и только «беспокойное состояние мужа нарушало гармонию

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.