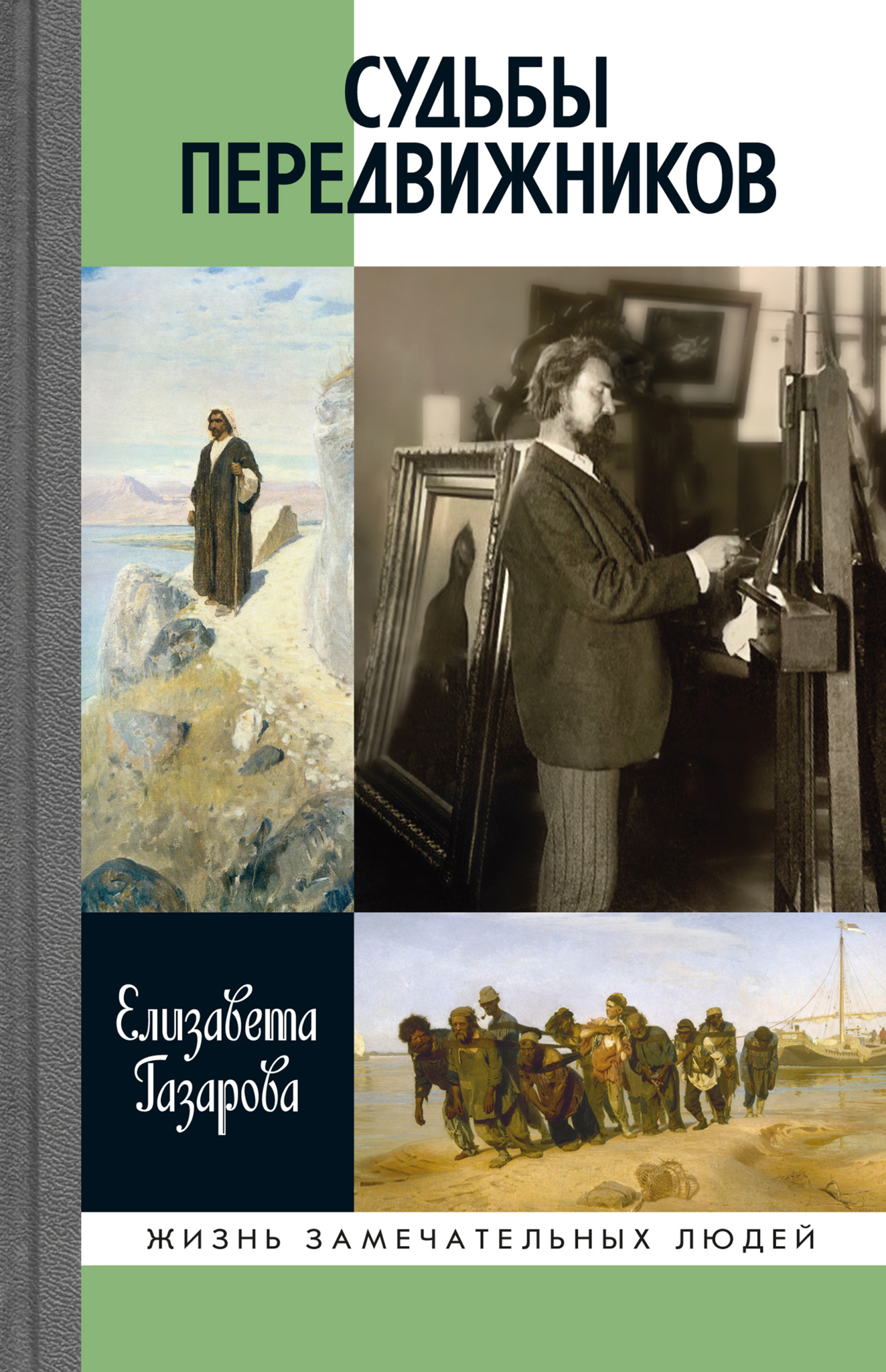

Судьбы передвижников - Елизавета Э. Газарова Страница 17

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Елизавета Э. Газарова

- Страниц: 19

- Добавлено: 2025-08-28 15:02:11

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Судьбы передвижников - Елизавета Э. Газарова краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Судьбы передвижников - Елизавета Э. Газарова» бесплатно полную версию:Передвижники… Об этих художниках мы узнаём на заре жизни, а созданные их талантом и творческим воображением образы родного отечества, воплотившиеся в портретах, пейзажах, исторических и жанровых композициях, стали неотъемлемым и очень важным звеном нашего культурного кода. Сменяются поколения, но эстетический и духовный посыл творений передвижников остаётся понятным и бесконечно близким. Галдящие саврасовские грачи и мёрзнущие перовские ребятишки, народное колыхание репинского «Крестного хода» и пленительные «ночи» Куинджи обрели в нашем самосознании смысл не просто художественного наследия, а нравственного камертона, по сей день помогающего настраиваться на волну веры, надежды и любви. Возможно, похожие чувства пробудит в читателе и эта книга, вобравшая в себя драматизм жизненных коллизий передвижников. Всё увиденное, осмысленное, пережитое обогащало их творческое начало впечатлениями, без коих не может состояться ни одно произведение искусства.

Судьбы передвижников - Елизавета Э. Газарова читать онлайн бесплатно

Восхищение своей женой, внешность которой была между тем далека от совершенства, не мешало Николаю Николаевичу любоваться знойными итальянками. Ге почему-то называл их всех Беатрисами и независимо от возраста общался с ними очень душевно. Женщины отвечали живописцу вниманием и расположением. Летом семья Ге вместе с друзьями выезжала в маленькую прибрежную деревушку Сан-Теренцо, соблазняясь красотой здешних видов и одновременно дешевизной жизни. Мясоедов вспоминал, как однажды всей компанией перебрались потом в Каррару, славную «…своей романтической красотой и роскошью каштановых лесов, разбросанных по горам, между которыми каскадами бежит речка Каррара». Знаменитые местные мраморные карьеры стали темой небольшой картины Ге «Перевозка мрамора» с отменно переданным живописцем полуденным зноем, в ослепительном свете которого тяжело повисли облака мраморной пыли, встревоженной копытами тянущих каменные глыбы волов.

Впрочем, тогда, как и впоследствии, работалось Николаю Николаевичу трудно. Изводя себя сомнениями и поисками, он имел обыкновение без конца переделывать свои произведения, но в творческую лабораторию посторонних не допускал, опасаясь внешних влияний. Шанс проникнуть в мастерскую художника появлялся только тогда, когда замысел живописца обретал определённость. Николай Ге стремится к свободе. «…кроме моего чувства добра, правды, как идеала, всё разрушено. Вот моя форма – разрушение» – так комментирует Ге свои творческие искания, имея в виду отказ от застывшего академизма, и, словно в подтверждение сказанного, приступает к работе с символическим названием «Разрушение Иерусалимского храма», всё же не принесшую художнику удовлетворения. Степень переживания творческой неудачи была столь велика, что Николай Николаевич всерьёз задумался о правомерности своих художественных амбиций.

В 1858 году Ге посчастливилось увидеть в Риме «Явление Христа народу» и познакомиться с автором легендарного полотна, но полученное впечатление тогда не смогло потеснить его восхищение живописью Карла Павловича Брюллова. Ге по-прежнему предан стилистике великого Карла, и всё же громадный холст Александра Иванова бросил в благодатную почву таланта молодого живописца зерно осознания права художника быть свободным интерпретатором самых, казалось бы, канонических тем. Николай Николаевич так позднее выскажется о сделанном тогда открытии: «Найти свою мысль, своё чувство в вечном, истинном… и есть задача искусства». Евангельская история становится для художника неиссякаемым источником для живописного осмысления понятий сложных, глубинных, неподвластных времени.

Уверенно двинувшись по этому пути, Николай Ге создаёт в 1863 году «Тайную вечерю». На родине художника картина произвела впечатление своей новизной трактовки хрестоматийной сцены. «Тайная вечеря» была воспринята соотечественниками Ге не иначе как прорыв в живописи на библейские сюжеты. И действительно, презрев привычную внешнюю форму, художник дал волю собственным представлениям, и под его кистью проступили живые человеческие эмоции. Картиной восхищался Репин, её копировал Крамской, а в творчестве Поленова, не без влияния этого произведения, оформилось его искусство на библейскую тему. Громкий успех вознёс Николая Николаевича до уровня профессора живописи, минуя звание академика. «Тайную вечерю» Ге купил сам император Александр II.

Триумфальное признание не удержало художника в Петербурге, но в Италию он вернулся преисполненный готовности к принципиально иному способу самовыражения. Композиции «Вестники Воскресения» и «Христос в Гефсиманском саду» Ге написал быстро. Энергия авторского сопереживания библейскому действу ускорила наложение возбуждённых фактурных мазков. Воображение, подгоняемое раскрепощённой мыслью, было готово к экспериментам. И по этой, вероятно, причине ожидаемого успеха картины не принесли. Выставленные в зале академии, они вызвали недоумение, а «Вестники Воскресения» – так и вовсе злорадные насмешки. В 1867 году во Флоренции немного в рембрандтовском стиле Ге написал прекрасный портрет Александра Ивановича Герцена.

Флорентийские встречи Николая Ге с Григорием Григорьевичем Мясоедовым, их общий интерес к английским передвижным выставкам подвели художников к мысли, что подобная, возможно более усовершенствованная практика помогла бы русским художникам наладить сбыт своих произведений, не говоря уже об открывающихся вместе с тем возможностях знакомства провинции с искусством.

Желание быть рядом с собратьями по цеху, особенно в преддверии рождения Товарищества передвижных художественных выставок, о котором самим Ге так много думалось и говорилось, окончательно вернуло Николая Николаевича вместе с семьёй на родину. Произошло это в 1870 году. В Италии родились сыновья супругов Ге – Пётр и Николай. Имея в виду разные внешние данные мальчиков, родители ласково называли их «беленький и чёрненький». В Россию сыновья художника приехали говорящими по-русски гораздо хуже, чем по-итальянски.

После ароматной и тёплой неги Италии Петербург обдал Ге бодрящим холодом нигилизма, распространявшим свои упрощённо-рациональные взгляды даже на искусство. К таким настроениям художник отнёсся с пониманием, тем более что они оказались созвучны его новым творческим установкам, отвергавшим в живописи чрезмерную старательность и подробность. Николай Ге теперь считает «развратом» «бесплодные упражнения в искусстве». В приоритете – выражение главного скупыми, но выразительными средствами.

В столице Мясоедов нашёл Ге всё таким-же энергичным и увлечённым, заметив при этом, что в «…первые годы пребывания Николая Николаевича в Петербурге он сохранял тепло, которое привёз из Италии». Ге с энтузиазмом взялся за воплощение в жизнь заманчивой идеи передвижничества, став одним из учредителей и авторов устава творческого объединения, никак с Академией художеств не связанного. Избранный в члены правления учреждённого ТПХВ, он увлечённо решал организационные вопросы, продумывал маршруты выставок и, как человек с математическим образованием, деловито отслеживал движение финансов организации, предложив для этого особую систему счетоводства.

Ясная идейная концепция Товарищества передвижников поначалу отвлекла Ге от новозаветных тем, настойчиво подсказывая исторический сюжет. Этот традиционный жанр, утомлённый навязанной ему и уже наскучившей формой, требовал свежего взгляда и исполнения. Дадим слово самому Николаю Ге: «…я вернулся… совершенным итальянцем, видящим всё в России в новом свете. Я чувствовал во всём и везде влияние и след петровской реформы. Чувство это было так сильно, что я невольно увлёкся Петром и, под влиянием этого увлечения, задумал свою картину “Пётр I и царевич Алексей”». Один эскиз будущей картины сменялся другим, прежде чем определилась выразительная композиция с неоднозначной трактовкой характеров персонажей, далёкой от принципа разделения на «белое» и «чёрное» – более приемлемого, по мнению художника, для изображения выложенного в голландском стиле пола в петергофских царских покоях. Николай Николаевич так впоследствии поведал о своей подготовке к этой работе: «Исторические картины тяжело писать, такие, которые бы не переходили в исторический жанр. Надо делать массу изысканий, потому что люди в своей общественной борьбе далеки от идеала. Во время писания картины “Пётр I и царевич Алексей” я питал симпатии к Петру, но затем, изучив многие документы, увидел, что симпатии не может быть. Я взвинчивал в себе симпатию к Петру,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.