Владислав Дворжецкий. Чужой человек - Елена Алексеевна Погорелая Страница 16

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Елена Алексеевна Погорелая

- Страниц: 16

- Добавлено: 2025-09-02 18:01:32

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Владислав Дворжецкий. Чужой человек - Елена Алексеевна Погорелая краткое содержание

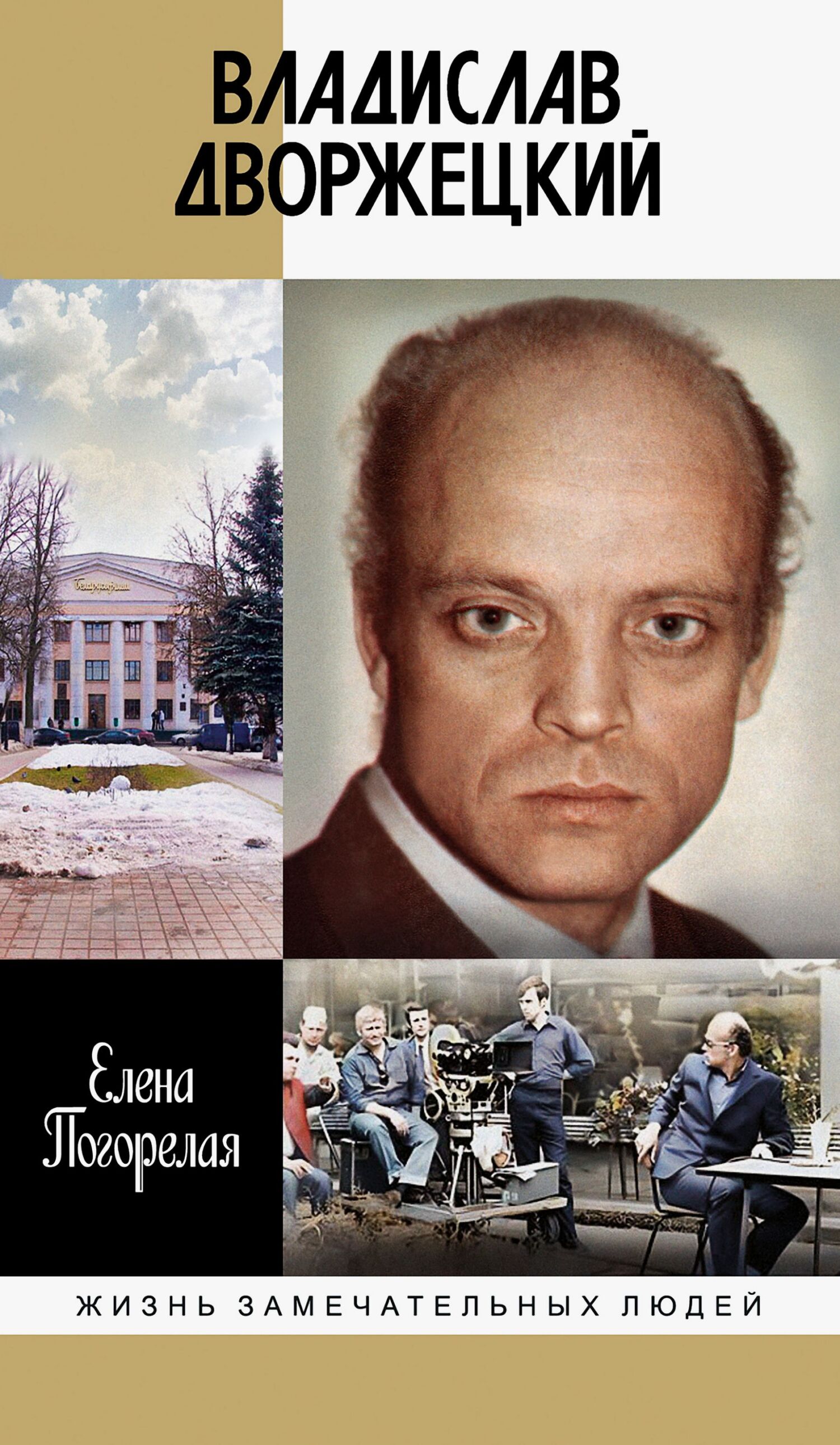

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Владислав Дворжецкий. Чужой человек - Елена Алексеевна Погорелая» бесплатно полную версию:После исполнения роли генерала Хлудова в кинофильме «Бег» по пьесе М. Булгакова глаза артиста В. В. Дворжецкого (1939—1978) смотрели со всех афиш Советского Союза. Его взгляд завораживал. Слава была мгновенной. Следующие восемь лет жизни принесли артисту еще много ролей; некоторые из них были яркими и запомнились зрителю, но все-таки осталось ощущение, что Дворжецкий, умерший в 39 лет (почти классический возраст гения!), не доиграл свое. Несмотря на успех, его человеческая и актерская судьба складывалась непросто. О ней остались воспоминания друзей и родных, однако некая тайна до сих пор сопровождает В. Дворжецкого. В данной книге история его жизни впервые максимально подробно реконструируется на фоне эпохи и киноэпохи 1970-х годов – времени, вошедшем в нашу историю как золотое десятилетие кино.

Владислав Дворжецкий. Чужой человек - Елена Алексеевна Погорелая читать онлайн бесплатно

Получается, что Владислав по возрасту был ближе к некоторым преподавателям, чем к студентам. Первое время его это смущало, и он держался застенчиво, но «потом быстро эту застенчивость потерял»[49]. Пожалуй, учиться у молодых артистов и режиссеров ему было даже проще и органичнее, чем у признанных мэтров, – сказывалось отсутствие внутреннего напряжения, с которым Дворжецкий встречал наставничество мастеров старой школы, возможно ставивших ему в пример, пусть и невольно, отца. Так, среди всех преподавателей студии Владислав охотнее всего вспоминал даже не Соколова, которому безоговорочно доверяли остальные артисты, а тридцатилетнего Ю. Шишкина, именно его называя своим учителем: «Ни в какой институт (имеется в виду медицинский. – Е. П.) я поступать не стал: мой учитель Юрий Яковлевич Шишкин забил мне мозги искусством»[50]. Шишкин в студии также преподавал актерское мастерство.

Возможно, Дворжецкого привлекал сходный жизненный опыт молодого учителя: в театр Шишкин пришел неторным путем, до службы в омском ТЮЗе успел окончить механико-технический факультет ленинградского техникума легкой промышленности, отслужить в армии в инженерных войсках. Как и Дворжецкий, он играл в любительских театрах и поступил на очное отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (курс Георгия Товстоногова) только в 1958-м; как и Дворжецкому, решившему наконец-то связать свою жизнь с театром, ему было почти двадцать пять. Опыт Шишкина, его бережное отношение и настоящая страсть к режиссуре доказывали: для начала театральной карьеры еще не поздно, жизненный опыт не является для театра помехой – наоборот!

И Дворжецкий истово, с энтузиазмом начинает учиться. В какой-то степени ему проще, чем остальным. Проведший детство на репетициях, наблюдавший работу отца и матери, он легко ориентируется в заданиях, правильно и сценично расставляет акценты, так что все окружающие только диву даются:

…однажды один из наших студентов, Сева Цейтлин, долго и безуспешно готовил этюд, и всё у него как-то не получалось, было неинтересно и затянуто, хотя ему всего-навсего требовалось показать, как он гоняется за мухой и убивает ее. Преподаватель был очень недоволен, и в перерыве Влад сказал Севе:

– Ну чего ты полчаса бегаешь с лаптем за этой мухой? И мы тут из-за тебя мурыжимся! Ты сделай конкретно… Вот, смотри… Так, так, так…

И наглядно объяснил, как это надо изображать. Когда преподаватель снова собрал нас в репетиционном зале и Сева показал этюд ТАК, как показал ему Дворжецкий (коротко, ярко и комично), – мы все так и покатились со смеху. И преподаватель актерского мастерства остался очень доволен[51].

Однако же не обходится и без некоторых подводных камней. Судя по воспоминаниям Светланы Пиляевой, окончившей ту же студию вместе с Дворжецким, а также по глухим проговоркам остальных юных артистов, общая концепция студии, парадоксальным образом соединявшая требования старой театральной школы с идеологией свойственной 1960-м годам романтической исповедальности, была Дворжецкому не близка. «Повидав жизнь, в спорах он старался спустить нас с небес на землю, – объясняла позднее Пиляева. – Наш учитель, главный режиссер ТЮЗа Владимир Соколов, строил романтический театр, а Владик не вписывался в этот театр, не хотел в него вписываться. Он задавал неудобные вопросы, <..> шел поперек и не сглаживал острые углы…»[52]

Романтический театр периода оттепели тогда действительно только «строился» – энтузиастами-шестидесятниками, верившими, что именно их поколению предстоит, изживая тоталитарную травму, вернуть человечеству веру в светлые идеалы советского будущего. Романтики, идеалисты, правдоискатели, проводившие жизнь в погоне «за туманом и за запахом тайги» и за светлой мечтой… Режиссеры-шестидесятники ставили свои спектакли в расчете на понимание зрителя, разделяющего их свободные ценности и готового согласиться с тем, что на сцене может существовать безусловно положительный главный герой: герой, способный раскрыть зрителям душу, заставить сопереживать, а главное – способствовать принципиальному разрешению основного конфликта, ибо, по сути, шестидесятники были уверены в том, что смогут в конце концов развязать все исторические и психологические узлы.

Позже-то, разумеется, эти идеалистические установки расколются вдребезги, столкнувшись с реальностью, скажем, «Утиной охоты» А. Вампилова, но в Омске в финале оттепельного десятилетия они еще нерушимы. В случае соколовского ТЮЗа к ним прибавляется также легкий флер чуда (театр-то – детский!), а кроме того, живое общение со зрителем – опережающая свое время ориентация на интерактив.

И с тем, и с другим, и с третьим Дворжецкий мог внутренне не соглашаться. Да, люди 1960-х верили, что неразрешимых проблем не бывает, что их поколение обречено найти выход (причем – это важно! – выход этически безупречный) из исторических перипетий, однако сам Владислав уже знал, что не из всякого положения этот выход в принципе существует, что часто задача актера состоит как раз в том, чтобы продемонстрировать неразрешимость противоречий, а не «разрулить» ситуацию вмешательством deus ex machina. Да, хочется верить, что прежние исторические ошибки будут исправлены, но как быть с судьбами людей (вот хоть собственной его матери), чью молодость, и любовь, и надежду уже не вернешь? Да, наконец вовлечение зрителей в процесс театрального действия выглядит свежим и новым, но не нарушает ли оно цельности создаваемого спектакля, не пробегает ли трещинами по и без того условному миру на сцене?..

Однако режиссерскому замыслу требуется подчиняться. Дворжецкий и подчиняется – правда, предпочитая Шишкина Соколову как раз ввиду того, что первый, видимо, ратовал за больший реализм и приближенность к жизни, что Дворжецкого привлекало. Сценической условности он никогда не любил. Студийцы вспоминают забавный эпизод: однажды, сидя после занятий в актовом зале и глядя на омичей, проходивших по улицам, Владислав предложил им построить этюд вживую:

– Это как? – спросили мы.

– Пойдемте!

Мы вышли на улицу, и Владислав, подойдя к магазину, встал возле двери и сказал, чтобы мы становились за ним в очередь. Тогда уже начиналось время дефицита, и не было ничего удивительного в том, что к нам мгновенно подошли две старушки и спросили: «За чем тут очередь?» Влад ответил им, что вскоре должны привезти колбасу, и старушки заняли за нами очередь. И

Конец ознакомительного фрагмента

Купить полную версию книгиЖалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.