Владислав Дворжецкий. Чужой человек - Елена Алексеевна Погорелая Страница 15

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Елена Алексеевна Погорелая

- Страниц: 16

- Добавлено: 2025-09-02 18:01:32

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Владислав Дворжецкий. Чужой человек - Елена Алексеевна Погорелая краткое содержание

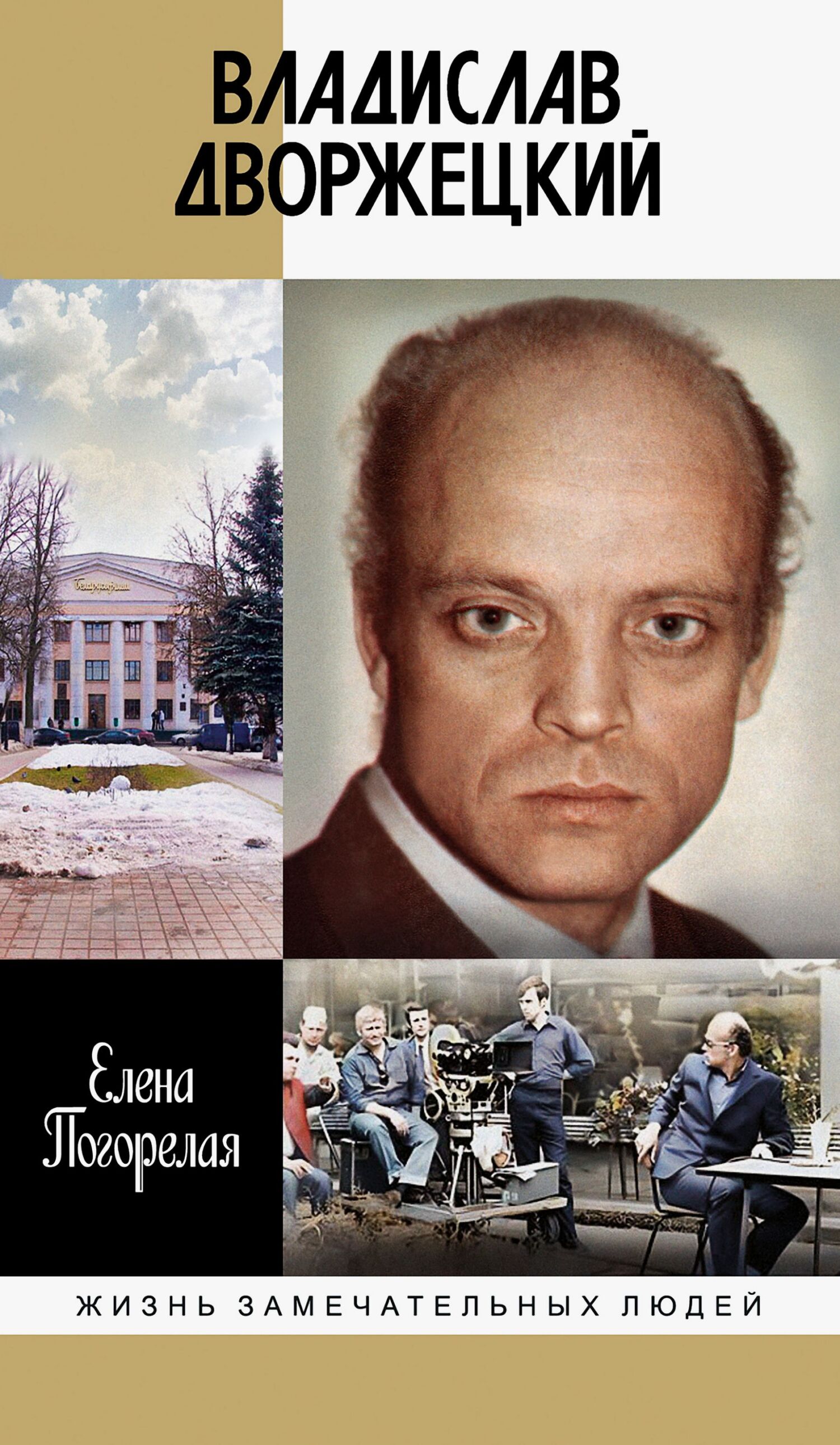

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Владислав Дворжецкий. Чужой человек - Елена Алексеевна Погорелая» бесплатно полную версию:После исполнения роли генерала Хлудова в кинофильме «Бег» по пьесе М. Булгакова глаза артиста В. В. Дворжецкого (1939—1978) смотрели со всех афиш Советского Союза. Его взгляд завораживал. Слава была мгновенной. Следующие восемь лет жизни принесли артисту еще много ролей; некоторые из них были яркими и запомнились зрителю, но все-таки осталось ощущение, что Дворжецкий, умерший в 39 лет (почти классический возраст гения!), не доиграл свое. Несмотря на успех, его человеческая и актерская судьба складывалась непросто. О ней остались воспоминания друзей и родных, однако некая тайна до сих пор сопровождает В. Дворжецкого. В данной книге история его жизни впервые максимально подробно реконструируется на фоне эпохи и киноэпохи 1970-х годов – времени, вошедшем в нашу историю как золотое десятилетие кино.

Владислав Дворжецкий. Чужой человек - Елена Алексеевна Погорелая читать онлайн бесплатно

И вот в 1964 году Дворжецкий – неожиданно для всех сахалинских друзей – заканчивает сверхсрочную, оставляет семью и возвращается в Омск.

Альбина Дворжецкая мужа не удерживала и не укоряла.

«Отчего же не поступить?»

Забудешь первый праздник и позднюю утрату,

Когда луны колеса затренькают по тракту.

И силуэт совиный склонится с облучка,

И прямо в душу грянет простой романс сверчка.

Б. Окуджава

1

Через много лет, объясняя тот свой давний побег с Сахалина сыну Александру, Дворжецкий скажет: ему говорили, будто бы Альбина была ему неверна.

Возможно, и говорили. По меркам материка Анива была крошечным городком, сплетни и слухи расползались по ней со скоростью звука. Возможно, молодая женщина и вправду чувствовала себя одинокой и искала общения – а пообщаться с красивой блондинкой в Аниве хотели бы многие; возможно, молодой муж сам убедил себя поверить слухам и слухами же оправдать свой внезапный отъезд. Причина отъезда, как потом стало ясно, была, разумеется, не в Альбине, а в том, что молодые супруги слишком по-разному видели свое будущее. Альбину размеренное и спокойное существование на краю света – работа, дети, кинотеатр, танцы и дружеские посиделки по выходным – всецело устраивало, а если Владиславу что-то не нравится, если эта жизнь очевидно не по нему – какой смысл препятствовать его выбору? Пусть едет туда, где ему удастся найти и устроить уклад по себе.

Тогда многие так уезжали, чего уж. Символом 1960-х – эпохи дальних строек, таежных походов, «поднятой целины» и спонтанных студенческих путешествий – была дальняя дорога, воспетая Окуджавой, – поиск себя, поиск времени, поиск судьбы.

Пускай глядит с порога красотка, увядая,

то гордая, то злая, то злая, то святая.

Что – прелесть ее ручек, что – жар ее перин?

Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим…

Супруги сохранили приятельские отношения, сыну Дворжецкий по мере сил помогал… Одним словом, тут обошлось без неприятных сюрпризов. А вот что делать дальше, если «сахалинская страница» в книге жизни оказалась закрыта? Что предпринять, как начать новую главу?

Для начала вернулся в Омск – поступать в медицинский институт. Опыт работы по специальности есть, интерес к медицинской профессии – тоже. А вдруг получится?

Омский краевед, один из соавторов книги воспоминаний «Вацлав и Владислав Дворжецкие: омские годы» (2014), И. Бродский в личной беседе говорил: младший Дворжецкий все время возвращался в Омск, будучи на перепутье, не зная, куда идти. Омск, говорил он, придавал Дворжецкому сил, как придает их родная земля… Согласившись с исходным тезисом уважаемого коллеги: действительно, в любой непонятной ситуации Дворжецкий возвращался в родной город, как бы беря второе дыхание, – рискнем не поверить оптимистическому обоснованию этой привычки. Омск для Дворжецкого был не столько точкой опоры, сколько точкой отталкивания, и приезжал он туда в ситуации неизвестности, неопределенности, сомневаясь, как поступить и что делать дальше.

В 1964-м определиться помогает Таисия Рэй. Во-первых, она очень рада разводу Дворжецкого: потомственная ленинградка – голубая кровь, белая балетная кость, – брак единственного сына с уроженкой «каторжного» полуострова она воспринимала как мезальянс и даже не давала себе труда скрыть негодование, заявляя в письме: зря ты это сделал, Владик, она у тебя не первая – она у тебя не последняя! Во-вторых, ей хочется наконец быть полезной сыну: узнав, что к подаче документов в мединститут тот уже опоздал, она советует поступать в театральную студию при омском Театре юного зрителя. Нет, ну а что ж – для чего терять год? Дворжецкий, поколебавшись, соглашается. Студия – все-таки не серьезный театр, даже если что-то не выйдет (а страх неудачи, как ни крути, молодого человека если не преследует, то уж наверняка сопровождает) – не беда, следующим летом можно будет подать документы в мединститут.

Покуда ночка длится, покуда бричка катит,

Дороги этой дальней на нас обоих хватит.

Зачем ладонь с повинной ты на сердце кладешь?

Чего не потеряешь, того, брат, не найдешь…

2

Омская театральная студия начиналась в здании на Партизанской, в паре кварталов от набережной. «В то время в стране было мало театральных учебных заведений, – гордились впоследствии выпускники студии собственным „первопроходством“. – По пальцам сосчитать. В Омске открытие студии связано с именем В. Д. Соколова – режиссера от Бога. Плюс педагог талантливый. Со второго курса ребята участвовали в спектаклях…»[46]

На самом деле набирал студию и первые полгода руководил ею режиссер и артист Д. Бархатов, с 1950-х игравший в Театре драмы. Вступительные экзамены были строгими, так что, когда Дворжецкий, смеясь, говорил в интервью: «Мама там работала, что же не поступить!» – он лукавил. На вступительных испытаниях ему пригодился и опыт самодеятельных постановок на Сахалине, и многолетние наблюдения за театральной работой отца… Бархатов начинал занятия со студийцами по классической схеме, предпочитая теорию практике, однако в 1965 году он ушел и руководство театром и студией принял В. Соколов.

Его называли легендарным режиссером омского ТЮЗа, непререкаемым авторитетом для юных актеров, приверженцем романтического театра 1960-х годов. При нем ТЮЗ стал известен как «театр Соколова»; каждый его спектакль расценивался как культурное событие не городского, но союзного масштаба. «Золотой век омского ТЮЗа – эпоха Соколова»[47], – с гордостью подтверждали сами артисты. Понятно, что попасть в подобную студию было огромной удачей, и молодые студийцы, среди которых Дворжецкий был самым старшим, работали самоотверженно, стараясь не только не подвести учителя, но и максимально проявить свое собственное актерское я.

Оглядываясь назад бывшие «соколовцы» удивлялись, насколько захватывающим, насыщенным и напряженным было трехлетнее обучение. Вот, скажем, свидетельство А. Гордовской – хорошей знакомой Дворжецкого, успешной артистки (после выпуска из студии в течение пятидесяти лет она служила в труппе омского ТЮЗа):

Тесно. Как мы все умещались – труппа театра и студия? Занятия проходили в разных помещениях. В театре драмы Корфидов преподавал сценическое движение. Лепорская – сценическую речь. <..> В самом ТЮЗе историю русского театра читал нам В. Я. Калиш. Соколов у нас вел актерское мастерство…[48]

Помимо сценического движения и речи, помимо «театральной теории» и актерского мастерства были еще и танцевальные занятия – разумеется, их проводила сама Т. Рэй в маленьком Театре музыкальной комедии (сейчас на его месте знаменитый

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.