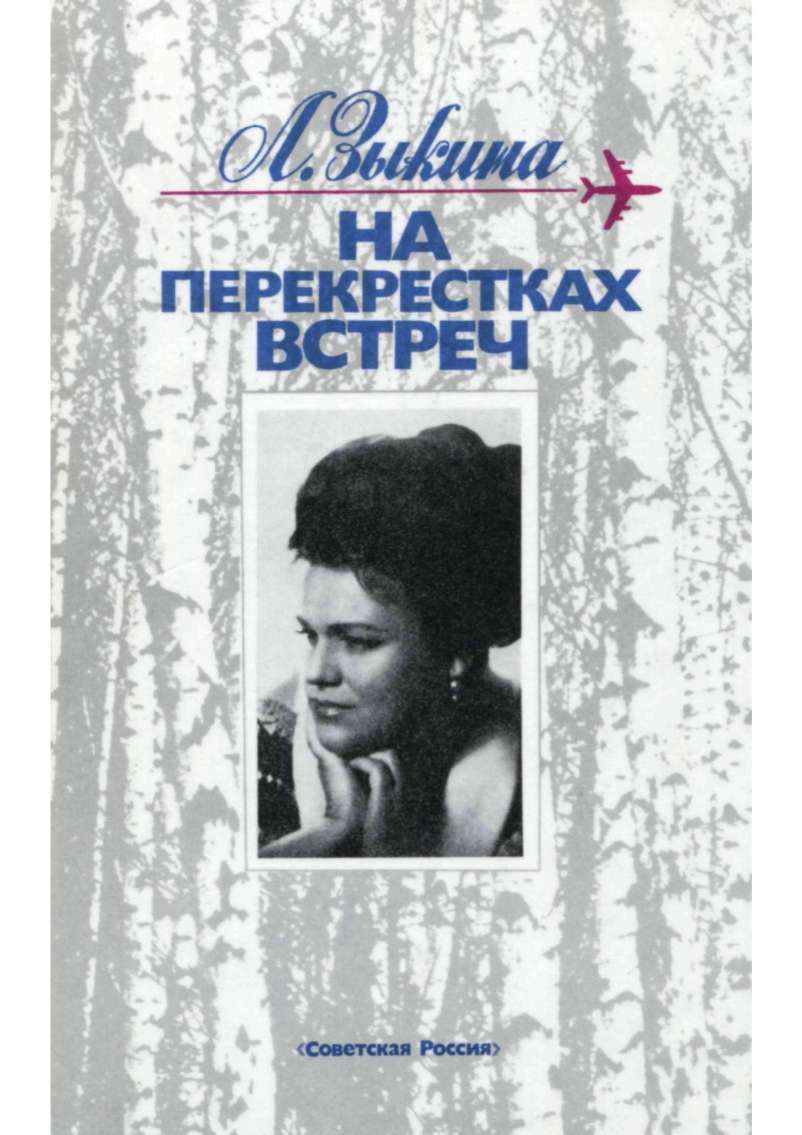

На перекрестках встреч: Очерки - Людмила Георгиевна Зыкина Страница 16

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Людмила Георгиевна Зыкина

- Страниц: 103

- Добавлено: 2025-09-01 11:01:23

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

На перекрестках встреч: Очерки - Людмила Георгиевна Зыкина краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «На перекрестках встреч: Очерки - Людмила Георгиевна Зыкина» бесплатно полную версию:Народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда Л. Г. Зыкина встречалась со многими выдающимися людьми, оказавшими влияние на формирование ее творческих вкусов и взглядов. Об этих встречах па Родине и за рубежом она и рассказывает в книге очерков. Большое место отводится в ней впечатлениям от увиденного и пережитого, размышлениям о проблемах пропаганды народной музыки, нравственного воспитания молодежи, влияния искусства на становление человека.

В книгу включены новые очерки о зарубежных поездках певицы, о народных артистах СССР Б. Александрове, М. Мордасовой, В. Васильеве и других.

Рассчитана на широкий круг читателей.

На перекрестках встреч: Очерки - Людмила Георгиевна Зыкина читать онлайн бесплатно

Годы общения с искусством Плисецкой и с ней самой позволили открыть некоторые, на мой взгляд, примечательные свойства ее натуры.

Еще тогда, на заре нашей дружбы, я заметила: балерине больше интересны исключения из правил, чем сами правила. У каждого незаурядного артиста можно всегда обнаружить единую внутреннюю тему творчества. У Плисецкой единство это необычайно сложно и часто складывается из заведомых противоположностей. Вот почему ее стиль – сплошь метафора. Ее танцевальная палитра изменчива, многолика и вместе с тем до удивления цельна и постоянна.

Плисецкая чрезвычайно редко и мало высказывается о своих художественных методах и принципах. Сотни выступлений на лучших сценах мира – это и есть, по-моему, ее размышления об искусстве, пластический комментарии к творчеству. Для нее характерно тяготение к таинственности, загадочности. Это примета творца, не желающего подчиниться обычности и прозаичности. Отсюда ее сотрудничество с такими хореографами, как Леонид Якобсон, Касьян Голейзовский, Альберто Алонсо, Ролан Пети, Морис Бежар.

Плисецкая не раз говорила, что она работает, не оглядываясь на прошлое и не думая о будущем, а лишь выражает то, что чувствует в данный момент. И все же в этом моменте многое – от будущего. Прошедшее велико для нас и достойно нашего уважения потому, что на нем выросло настоящее, но вся любовь каша должна быть обращена к будущему. И кто подлинно чуток к настоящему, тот чуток к будущему. Доказательство тому – работа балерины в «Анне Карениной», «Чайке», «Айседоре» и других постановках.

К «Айседоре» балерину привели слова Станиславского, большого поклонника таланта Дункан. Он говорил ей: «Я ищу в своем искусстве то, что вы создали в вашем. Это красота простая, как природа…»

– Айседора проповедовала свободный танец, – делилась своими впечатлениями Плисецкая. – Она первая танцевала серьезную музыку. Например, Шестую симфонию Чайковского. Это продолжается целый час. Айседора открыла свою школу, писала об искусстве, общалась -со зрителями, бросала им цветы, танцевала Марсельезу и Интернационал, много страдала, переживала, чудовищно погибла. Все это есть в балете. И еще: в «Айседоре» зрители впервые услышали на сцене мой голос. Вообще убеждена – будущее балета в синтезе многих жанров, в том числе и речи, пения.

Любовь Плисецкой к драме пластичной, музыкальной, такой, чтобы человек мог говорить и голосом и телом, способствовала созданию – кстати, впервые на балетной сцене – образов русской литературной классики – Анны Карениной Толстого и Нины Зарэчной Чехова.

– В драматических театрах мне приходилось видеть, что Анну делают истеричной, – размышляла однажды балерина. – Когда так играют, мне ее не жалко. Я считаю Анну женщиной тонкой организации, и поэтому стараюсь передать безвыходность ее положения, загнанность в обществе, где все можно делать тайно, а явно – ничего. Анна не хотела или, может быть, не могла скрыть своих чувств – это неважно. Но от нее отвернулось все общество, отвернулась подруга Бетси, отвернулся Вронский. Отняли ребенка… Деваться некуда: Анна жизнью заплатила за свою любовь. Это несчастная судьба.

А бот что говорила Плисецкая по поводу «Чайки»:

– Здесь я, и как танцовщица и как балетмейстер, старалась сохранить чеховскую атмосферу. В этой пьесе пластика совершенно необходима. Бывают такие моменты, когда словами ничего не скажешь, они ничего не значат. У Чехова люди сидят, ходят, играют в крокет, разговаривают об обеде, и ничего будто не происходит. А на самом деле кипят страсти, рушатся судьбы между строк, и только пластикой можно это выразить. Я думаю, что драматическим актерам труднее. У них один язык, а в балетной драпе – два: пластика и музыка. В постановке «Чайки» мне очень помог мой муж Родион Щедрин своим либретто и своей музыкой. Все, что думал Чехов и не сказал, сказал, по-моему, композитор. Он заполпил подтекст музыкой. И поэтому получилась страшная драма. Именно страшная.

Я продолжаю любить классику, ведь она сделала меня тем, что я есть, и стимулирует мои поиски нового. Но это нелегко, ибо силен стереотип восприятия. Когда я репетирую новый спектакль, всегда вспоминаю слова Стравинского: «Публика любит узнавать, а не познавать». Так что публику надо приучать к новому, каких бы трудов это ни стоило.

Небезынтересны и жизненные воззрения балерины. Она отдает дань уважения людям, отстаивающим свои принципы и убеждения. Для нее лучше говорить о неприятном, чем молчать о нем. Никогда еще замалчиваемое зло не исчезало само по себе, считает Плисецкая. Она не выносит ханжества, бестактности, инфантильности. Ее высказывания заслуживают внимания. Вот некоторые из них: «Человек, которому кажется, что он уже всего достиг – несчастный. Из художника и творца он превращается в ремесленника, из создателя – в потребителя. Он все начинает делать с холодной черствостью, продиктованной сознанием своей непогрешимости». «Порой необходимо иметь мужество попробовать себя в одном, другом, третьем, потерять, возможно, на это какое-то время, чтобы потом однажды с уверенностью выяснить, к чему больше лежит душа. Выяснить для себя – самое главное. Часто мешает проявить себя недостаточное упорство. Если человека легко сбить с какого-то пути, значит, он не был уверен в себе и в своем деле. Порой даже хорошо, что его сбили: раз не умел настоять на своем, значит, не очень-то этого хотел». «Нужно работать, нужно бороться и нужно иметь вкус к борьбе и работе». «Учись смотреть на себя со стороны».

Когда Плисецкую просят высказаться о вещах, не связанных прямо или косвенно с трудом балерины, и ждут безапелляционных ответов, она чувствует себя растерянной. Всецело понимает, что опыт одного может принести какую-то пользу другому, но в то же время абсолютно убеждена, что нет на свете ничего ценнее, чем пережитое и продуманное самим. Одно дело – помогать пониманию жизни со сцепы, другое – заниматься нравоучением.

За долгую жизнь в искусстве ее неоднократно терзали вопросом: как стать хорошей балериной? И она отвечает всегда одно: нужен талант. Однако слово «талант», по ее мнению, стало настолько обиходным, что многие и не задумываются, что оно значит. Все талантливые, все талантливо! Поет, например, хор в сто человек, и его представляют как «сто молодых талантов». Или иной раз в прессе встретишь заметку о «весьма талантливых парнях, пришедших нынче в самобытные коллективы вокально-инструментальных ансамблей». А таких ВИА у нас в стране сотни, и во всех, получается, спасу нет от талантов. Может быть, те парни играют и поют вовсе не

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.