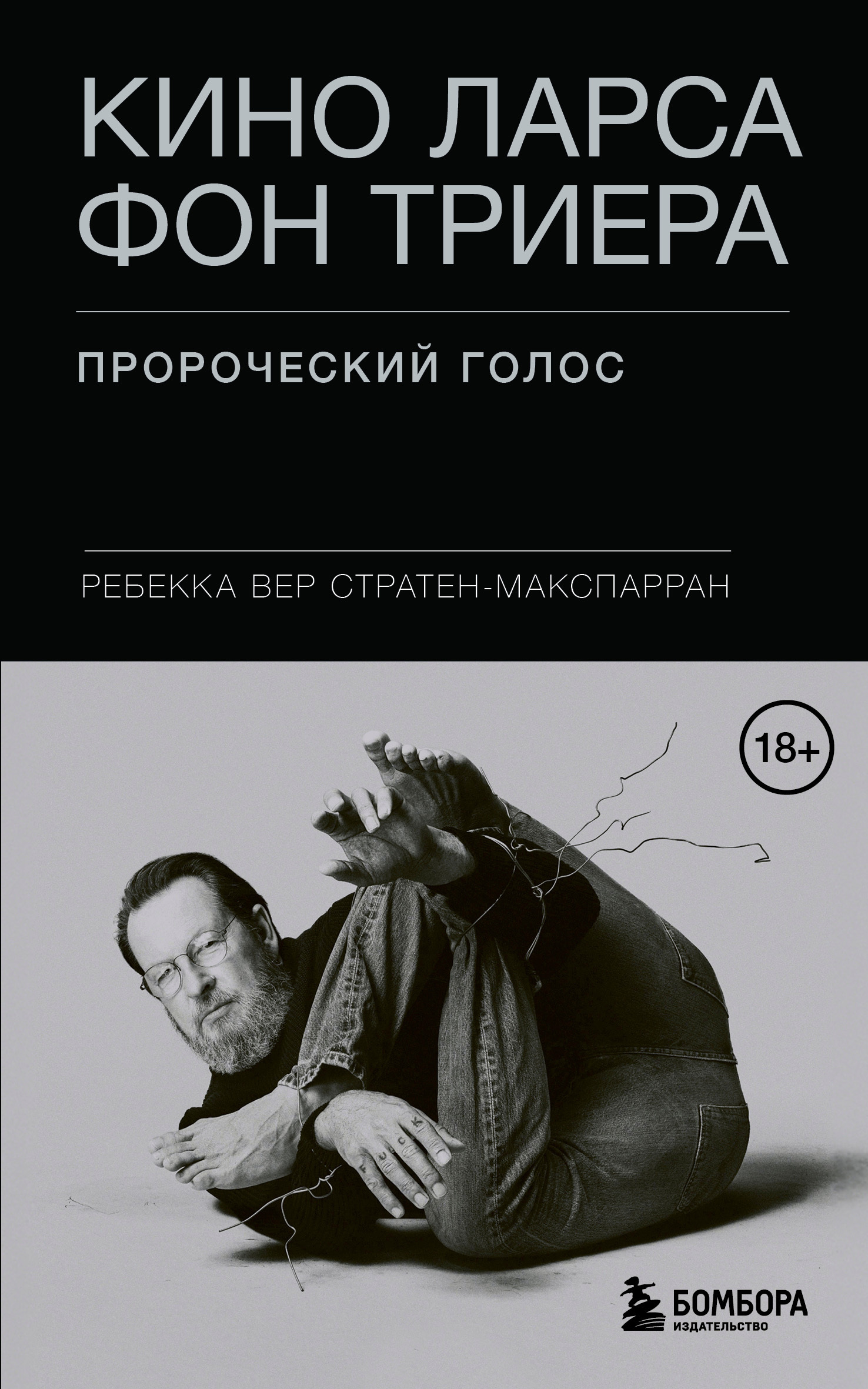

Кино Ларса фон Триера. Пророческий голос - Ребекка Вер Стратен-МакСпарран Страница 15

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Ребекка Вер Стратен-МакСпарран

- Страниц: 22

- Добавлено: 2025-09-28 15:00:03

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Кино Ларса фон Триера. Пророческий голос - Ребекка Вер Стратен-МакСпарран краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Кино Ларса фон Триера. Пророческий голос - Ребекка Вер Стратен-МакСпарран» бесплатно полную версию:«Кино должно быть неудобным – как камешек в ботинке». – Ларс фон Триер

Ларс фон Триер – имя, звучащее как приговор, как шепот из самых темных уголков человеческой души. Режиссер-провокатор, визионер, чьи фильмы – не развлечение, а визуальный катарсис.

Он не стесняется боли, не боится уродства, и в этой смелости – его пророческий дар.

От догматичной аскезы «Идиотов» до эмоциональной мощи «Танцующей в темноте», от философского мрака «Меланхолии» до скандальной откровенности «Нимфоманки», Триер создал кинематографическую вселенную, где красота неотделима от страдания, а истина рождается в муках.

Книга «Кино Ларса фон Триера: Пророческий голос» – это не просто анализ фильмов, это путешествие в лабиринт сознания одного из самых значительных режиссеров современности. Она исследует эстетику избыточности и природу Зла, раскрывая глубинные смыслы, скрытые за шокирующими образами.

Эта книга – ваш проводник в мир Ларса фон Триера, если вы:

– испытываете отвращение и вместе с тем очарование его фильмами и хотите понять природу этого притяжения;

– стремитесь к глубокому анализу кинематографического языка и авторского стиля;

– интересуетесь философией кино и тем, как экран может отражать и предсказывать социокультурные сдвиги;

– цените интеллектуальное кино, выходящее за рамки развлекательного контента;

– хотите разгадать загадку гения, балансирующего на грани безумия.

Внутри вы найдете:

– детальный разбор ключевых тем в фильмографии Триера: от экзистенциального отчаяния до социальных и политических прозрений;

– исследование визуального стиля режиссера: от ручной камеры Dogme 95 до завораживающей операторской работы в поздних фильмах;

– анализ противоречий и скандалов, сопровождающих творчество Триера, и их влияния на восприятие его фильмов;

– глубокое погружение в символизм и метафоры, которыми насыщены его кинематографические полотна.

«Кино Ларса фон Триера: Пророческий голос» – это не книга для легкого чтения. Это интеллектуальный вызов, приглашение к серьезному разговору о кино как искусстве, способном определять наше восприятие реальности и заглядывать в будущее.

Кино Ларса фон Триера. Пророческий голос - Ребекка Вер Стратен-МакСпарран читать онлайн бесплатно

(Jeremias, 1971, с. 86)

Единение, существующее в посланиях пророков, проистекает из вдохновения и авторитета, дарованных им Святым Духом, чья воля предшествует пророческим словам или деяниям и сподвигает их. Священное Писание свидетельствует об этих моментах сошествия духа Господня на пророков и тех, кто пророчествует (Чис 11:24–26; 2 Пар 20:14, 24:20; Ис 48:16; Иез 11:5, 36:27; Ос 9:7; Иоил 2:28–29; Мих 3:8; Агг 1:13–14; Зах 4:6).

Дух, говорящий через пророков в Ветхом Завете, не несет послания ободрения и утешения, характерные для деяний Духа во времена ранней церкви, говоря о них лишь в финале посланий о праведной каре. Послание прежде всего осуждает и обличает. На него положено отвечать покаянием.

Столетия спустя Петр размышляет о том, как Дух действует через пророков:

…зная прежде всего то, никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.

(Второе послание Петра 1:20–21)

Однако пророки понимают, что вдохновение, дарованное им Духом, не наделяет всеведением, и они смогут постигнуть лишь общие очертания будущего, уготованного человечеству явлением Христа (1 Пет 1:10–12).

Большинство посланий пророков передавались устно, и их содержание было в первую очередь предназначено для целевой аудитории – народа Израиля. Иные предсказания обращаются к определенным народам, а пророчество в главах 1–24 Книги пророка Иезекииля, оглашенное изгнанникам в Вавилоне, предрекает разрушение Иерусалима. Как устные, так и письменные пророчества включают в себя широкий спектр литературных форм, таких как обличительные речи, траурные песни, загадки, поэзия – как образная, так и буквальная, риторические приемы, цитаты, притчи, рассказы и аллегории.

Символические действия пророков – это невербальные, «разыгранные» пророчества. Слова и действия обладали реальной перформативной творческой силой в древнееврейском языке и культуре, что позволяет некоторым сравнивать их с театром или акционизмом. Линдблом[26] пишет:

Подобные действия служили не только для того, чтобы отразить и сделать очевидным конкретный факт, но и для того, чтобы сделать этот факт реальностью… пророческие действия были подобны магическим действиям, встречающимся в более примитивных культурах по всему миру.

(Lindblom, 1962, с. 172)

Это иллюстрирует женитьба Осии на проститутке Гомере (Ос 1:2) или то, как Исаия ходил голым в течение трех лет (Ис 20:2–4). Прежде всего классические пророки – это писатели.

Послания доклассических пророков передавались отдельным лицам, царям или лидерам. Пророк в большей степени играл роль советника ранних монархов и их дворов. Классические пророки, однако, обращаются к народу как к коллективному целому. Пол Джойс утверждает, что Иезекииль озабочен интерпретацией национальной и, следовательно, коллективной катастрофы, утверждая, что абсолютная ответственность за нее лежит на самой нации (Joyce, 2009, с. 23).

Каждое пророческое послание привязано к определенному моменту времени и социальному местоположению на протяжении нескольких сотен лет. «Слово Господне пришло ко мне» (wayehî debar-yhwh ‘ēlay) – это особая фраза для обозначения пророческого откровения, встречающаяся более 200 раз в Ветхом Завете. Используя язык насилия и ужаса, послания пророков осуждают отступничество в виде идолопоклонства и культово-языческих практик, связанных с богами Ваалом, Ашторет и Молехом (требующих детских жертвоприношений), бессмысленных ритуалов и религиозных институтов, коррупции в политических институтах и массового угнетения людей. Последствия кары и смерти описаны во всех мрачных подробностях, хотя послания израильтянам, в отличие от других народов, также могут указывать на путь к восстановлению через покаяние.

Пророки обращаются к постоянной напряженности в отношениях Израиля с соседними царствами, которая в конечном счете меркнет перед возвышением и угрозой Ассирии. Ассирия изображена в виде стихийного бедствия, поглощающего более мелкие народы, и пророки понимают последовавшее в 722 году до н. э. пленение как ответ Бога на отсутствие у израильтян веры. Подобная форма пророческого ответа «против народов» не ограничивается Ассирией и Вавилоном, но также направлена против Египта, Идумеи, Тира и других.

Слово Божье, ниспосланное через пророка, является неизменным компонентом этих посланий. Все они имеют единый взгляд на Бога: Яхве должен быть почитаем и любим превыше всех богов, он властвует над всеми народами, но состоит в уникальных заветных отношениях только с израильтянами. Бинарные отношения, столь же сильные, как добро и зло, являются источником духовного конфликта, к которому постоянно обращаются пророки. Они изображают связь, существующую между Богом и израильтянами, с помощью множества метафор: виноградник и его владелец (Ис 5:7; Иер 12:10), гончар и глина (Ис 64:8, Иер 18), овцы и пастырь (Иез 34), отец и дети (Ис 1:2; Иез 16:21; Ос 11), жених и невеста либо муж и жена (Ис 54:1–8; Иер 2:2; Иоил 1:8; Иез 16:8; Ос 1–3).

Последняя метафора, к которой прибегают все классические пророки, обычно негативно изображает Израиль как жену-прелюбодейку, блудницу, нимфоманку. Она уходит корнями в завет Бога с Авраамом о том, что его потомкам будет дана земля от Египта до реки Евфрат (Быт 15). Когда израильтяне наконец прибыли на эту землю, они столкнулись с ужасающей проблемой: земля была наполнена ханаанейскими культами плодородия, изобиловавшими храмовыми проститутками, которые совершали обряды, обеспечивающие плодородие земли. Израильтяне, не менее обеспокоенные вопросами плодородия земли, чем ханаанцы, стали легкой добычей этих культов. Им приказали убить всех жителей завоеванных земель, но они не подчинились (Ис 34:11–16). Культы плодородия со своей храмовой проституцией и идолами стали проникать в практики богослужения израильтян. Последовала борьба за души израильтян, и синкретические практики, включавшие в себя жертвоприношения детей, сыграли решающую роль в падении как северного, так и южного царств.

Хотя пророчество часто приравнивается к предсказанию будущего, оно может быть менее точным, чем принято считать, поскольку центральная роль пророка заключается в выставлении напоказ и разоблачении грехов людей. Пророки интерпретируют текущие и будущие политические события через призму отношения Яхве к народу Яхве, связывая такие события, как войны, покорение другими народами и изгнание, с жаждой богатства и власти, стремлением к другим богам и образам, но дополняя эти пророчества посланиями о восстановлении и возвращении (Иер 23:8; Иез 11:17; Ос 1:11; Мих 2:12; Зах 10:6–10). Удивительно, но хотя несбывшиеся пророчества отделяют ложных пророков от истинных (Второзаконие 18:21–22), они не дискредитируют пророка и не лишают его своего статуса (Ам 7:11; Мих 3:12; 2 Цар 22:18–20). Исследования Леона Фестингера[27] о социальных последствиях несбывшихся пророчеств и когнитивного диссонанса были проанализированы в контексте пророчеств Ветхого Завета ученым Робертом Кэрроллом. Хотя Кэрролл во многих отношениях пренебрежительно относится к пророкам, он не согласен с выводом Фестингера о том, что неисполненное

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.