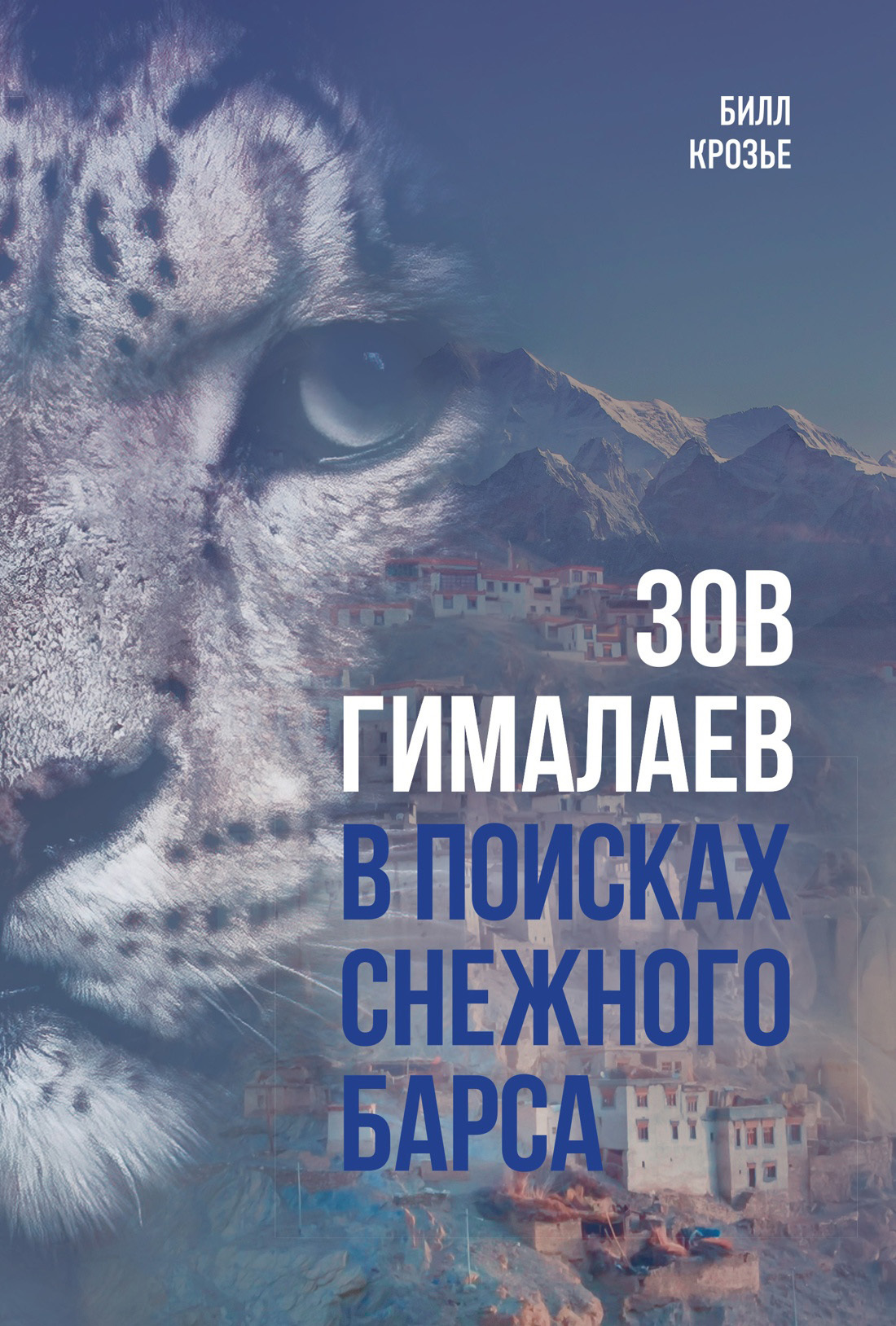

Зов Гималаев. В поисках снежного барса - Билл Крозье Страница 14

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Билл Крозье

- Страниц: 21

- Добавлено: 2025-11-05 10:00:11

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Зов Гималаев. В поисках снежного барса - Билл Крозье краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Зов Гималаев. В поисках снежного барса - Билл Крозье» бесплатно полную версию:Жажда приключений и новых открытий привела австралийского врача Билла Крозье к многолетним странствиям по самой высокой горной цепи мира, Гималаям. Однажды увидев на снегу следы снежного барса, Билл задался целью увидеть это животное в дикой природе, именно поэтому он отправился в Долпо, одно из мест обитания неуловимого хищника. Несколько лет подряд возвращаясь в Гималаи, вместе с поисками барса, путешественник посещал буддийские монастыри, маленькие деревни, преодолел несколько горных перевалов и стал свидетелем разрушительного землетрясения.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Зов Гималаев. В поисках снежного барса - Билл Крозье читать онлайн бесплатно

Подозреваю, что современные тибетцы как нельзя более довольны геологическими находками, свидетельствующими, что когда-то давно, в меловой период, Тибетское нагорье и правда находилось на дне океана Тетис: на Эвересте по сей день находят окаменелые раковины. И, вероятно, довольны они и тем, что с их мифами солидарен сам Дарвин, согласно учению которого люди произошли от обезьян.

Современная наука проделала огромный путь, исследуя истинное происхождение народов, населяющих Гималаи и Тибетское плато. Человеческий геном был полностью расшифрован в 2003 г., и с этого времени стало возможно изучать различия между отдельно взятыми людьми и группами людей на генетическом уровне.

По всей видимости, люди жили на Тибетском нагорье ещё 30 000 лет назад, и генетически они близки к современным шерпам. На средневзятой высоте нагорья парциальное давление кислорода[19] составляет всего 60 % от давления на уровне моря. За последние 3000–4000 лет на плато мигрировали люди из этнической группы хань, пришедшие с меньшей высоты, и в ходе их ассимиляции появились позитивные мутации, помогающие новым поколениям жить в высокогорье. Вскоре они распространились на всё тибетское население.

Этот процесс называется «селективное обогащение»: благодаря ему дети, рождающиеся на Тибетском нагорье, имеют больший шанс выжить; также у людей здесь наблюдается более позитивная метаболическая реакция на низкий уровень кислорода, и они не страдают от хронической высотной болезни. Выяснилось, что за последние 4000 лет в геноме тибетцев возникло около тридцати вариаций, полезных для жизни на большой высоте. Это произошло намного быстрее, чем прежде считалось возможным, и консервативные учёные как-то неловко пошутили, что тибетский народ, оказывается, «высокоразвитый».

Ранние исторические документы, найденные в Тибете, указывают на древнюю культуру, существовавшую в царстве Шангшунг (Джангджунг), которое занимало западную и северо-западную части плато. И действительно, на Чангтане археологи нашли артефакты эпохи неолита и железного века. Столица Шангшунга, по легенде, располагалась поблизости от горы Кайлас. Именно на этой территории, как считается, расцвела религия бон: в ней фигурирует древний мифический персонаж, напоминающий Будду, по имени Тонпа Шенраб Миво, который основал религию, спустившись на землю из мистической Шамбалы около 18 000 лет назад.

В тибетской долине Ярлунг, к югу от современной Лхасы, зародилась другая культура. Первым правителем здесь был легендарный Ньяти Цэнпо, живший около 127 г. до н. э. Земля этих правителей получила название Бод: так тибетцы и именуют Тибет.

Знаменитый Сонгцэн Гампо, родившийся в 617 г. н. э., был тридцать третьим правителем в династии. Он взошёл на престол в возрасте тринадцати лет и стал искать союза с Непалом и Китаем: чтобы достичь его, он женился на двух царевнах, по одной из каждого государства. Также он основал новую столицу Бод – Расу, которая впоследствии станет современным городом Лхасой. Крепость выстроили на красном холме – современном Потале.

Тот же Сонгцэн основал храмы Рамоче и Джоканг и поместил в них статуи Будды, которые привезли в Тибет его жёны. У Сонгцэна Гампо были наполеоновские планы. Он не только познакомил страну с буддизмом – он приказал учёным мужам разработать письменность. Также он тяготел к экспансии: вполне вероятно, это он завоевал западного соседа, Шангшунг.

Вот на этом историческом перепутье, в конце VII – начале VIII в., в западных Гималаях встретились бон и буддизм – и смешались между собой. Индийская версия буддизма, которой давным-давно нет в самой Индии, адаптировала для себя многие шаманские и анимистические аспекты бон[20], и результатом явился божественный пантеон, существующий ныне в тибетском махаяническом буддизме. Тантрическое же направление Ваджраяна проникло в Тибет около 760 г. н. э., когда тридцать восьмой царь Трисонг Децен призвал Гуру Ринпоче – Падмасамбхаву – культивировать в стране традицию под современным названием Ньингма[21].

Считается, что после завоевания Шангшунга, когда его население смешалось с остальными тибетцами, многие жители бежали на юг и скрылись в тайных гималайских долинах. Там они продолжили хранить свои традиции, став островками религии бон.

Именно благодаря им появились тибетские легенды о беюлах – секретных долинах-прибежищах, которые поддерживал Падмасамбхава: «В будущем, когда придёт война, раздор, трудности, добрые люди, последователи дхармы, должны будут отправиться в беюлы, потайные долины, расположенные к югу от тибетских Гималаев, и укрыться там».

Таким-то анклавом и является географически изолированное Долпо, и как раз к тому времени – VIII в. – относится первое его упоминание в тибетских источниках.

В 2004 г. Йен Бейкер выпустил книгу «Сердце мира. Путешествие в Тибет – потерянный рай». В ней он описал свои многочисленные путешествия 1980–1990-х гг. по далёким, малоизвестным регионам Восточного Тибета. Там река Ярлунг-Цангпо, берущая начало у горы Кайлас и текущая мимо Лхасы, делает крутой поворот к северу, а потом – к югу и мчится по неизведанному, нехоженому каньону. На 3300 метров ниже она снова выходит на свет, обернувшись ассамской рекой Брахмамутрой. Тибетская легенда гласит, что этот каньон ведёт в самый важный беюл под названием Пемако – в потаённую страну в форме лотоса. Падмасамбхава описывает её как величайший из всех тайных краёв: «небесный храм на земле».

Ярлунгская династия перестала существовать в 840-х гг. вместе с кончиной царя Лангдхармы, которого убил монах по имени Лхалунг Палгий Дордже. Лангдхарма был настроен против буддизма, придерживался бон и жестоко угнетал тех подданных, что исповедовали буддизм. По легенде, Палгий Дордже застрелил царя из лука, а потом вскочил на белого коня, натёртого углём до черноты. Переправившись через реку, он вывернул наизнанку свой чёрный плащ и предстал белым всадником на вымытой добела лошади. Таким образом он скрылся от погони.

Последовало междуцарствие, и в X в. на крайнем западе Тибета поднялось новое царство, Гуге. Оно растянулось от Кайласа на востоке до Занскара на юге. Почти не вызывает сомнений, что царству Гуге подчинялось и Долпо. В современной историографии Гуге начало фигурировать с 1930-х гг. благодаря труду итальянского профессора Джузеппе Туччи, который изучал руины и фрески в Восточном Тибете.

Туччи родился 5 июня 1894 г. в итальянском городе Мачерате. Способность к языкам он продемонстрировал в раннем детстве, а в возрасте двенадцати лет уже владел санскритом, ивритом и китайским. После Первой мировой войны он путешествовал по Индии, Тибету и Непалу. Особый научный интерес Туччи проявлял к тибетским буддийским текстам – переводам с оригинального санскрита.

Написаны они были около 650-х гг. н. э., когда Сонгцэн Гампо, повелев создать тибетскую

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.