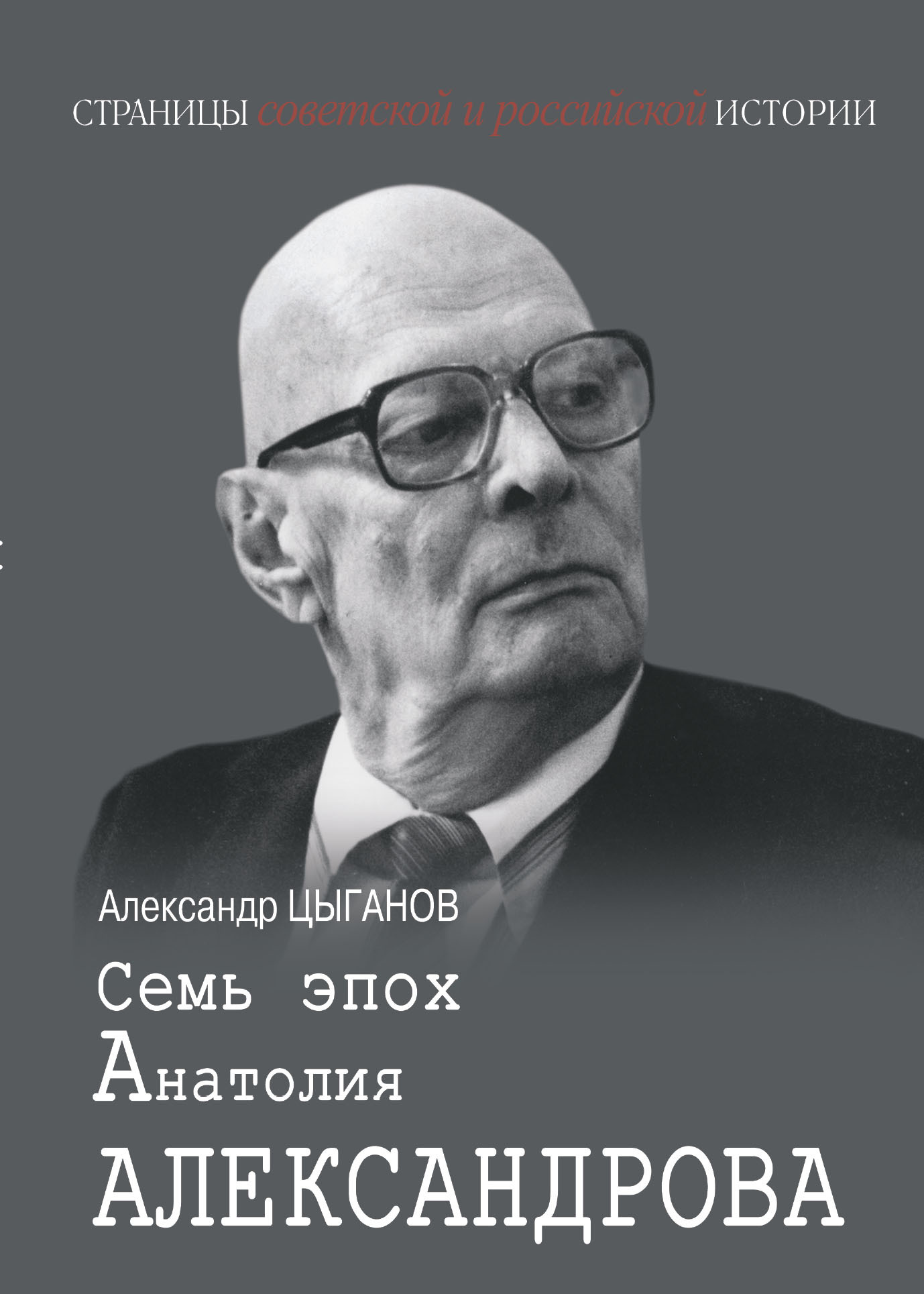

Семь эпох Анатолия Александрова - Александр Анатольевич Цыганов Страница 14

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Александр Анатольевич Цыганов

- Страниц: 26

- Добавлено: 2025-09-05 14:00:19

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Семь эпох Анатолия Александрова - Александр Анатольевич Цыганов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Семь эпох Анатолия Александрова - Александр Анатольевич Цыганов» бесплатно полную версию:Ученик реального училища. Юнкер в армии Врангеля. Провинциальный учитель, участник научного кружка. Таковы первые вехи биографии Анатолия Александрова. Каждая из них отмеряла целые эпохи в жизни страны.

Небывалый взлет научной мысли совпал с приглашением в легендарный Ленинградский физтех. Перспективную специализацию заставила сменить война, которая привела Александрова в Атомный проект. На его плечи легло научное руководство строительством реакторов для электростанций и для флота. Когда СССР достиг пика своего могущества, Александров возглавлял его мощнейшие мозговые центры – Курчатовский институт и Академию наук.

Точкой обратного отсчета в жизни страны и в его личной жизни сделалась Чернобыльская трагедия. Критическое сплетение технологической и социальной катастроф разрушило СССР. Академик Александров пережил его на два года. Однако такой итог был бы неполон и неверен. Ибо наследие его работает и сегодня: в надежности ядерного щита, в атомной энергетике, в освоении Северного морского пути.

Эта книга – не только биография выдающегося ученого, но и поиск ответов на вопрос о происхождении плеяды титанов, к которой Александров принадлежал.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Семь эпох Анатолия Александрова - Александр Анатольевич Цыганов читать онлайн бесплатно

К выбору подтолкнул знакомый офицер, сосед по киевской квартире. Как раз из тех, кто полагал, что уживётся при любой власти, поскольку давно никому не служит и до любых властей ему дела нет, а теперь вот вынужден бежать из-под чекистской превентивно-карательной гребёнки.

Встретились случайно на станции Фастов, когда Анатолий нацеливался ненадолго доехать до дома в Киеве из своего убежища на хуторе. Однако 16 лет – время не отсиживаться, а действовать. Действовать по убеждениям, коли таковые сложились, и уж никак не против совести. Рассказ офицера про облавы и террор в Киеве, новость о том, что белая армия уже под Полтавой и есть возможность пробираться вместе с ним туда, и подтолкнули юного Александрова уйти на фронт.

Возможно, если бы он не пережил в самом своём романтическом возрасте всего того мельтешения кровавых лошадок в киевской карусели, он лишь плечами пожал бы. Но тут всё сложилось воедино. И романтик-реалист оказался в рядах белой армии…

Как Александров стал юнкером? Это оказалось просто. Теоретически, да и практически он вполне был годен к поступлению в юнкерское училище: имел среднее образование, был чист перед законом. А в составе белой армии было три таких училища: 1‐е Киевское Великого Князя Константина Константиновича, Кубанское генерала Алексеева и возрождённое в Добровольческой армии Александровское генерала Алексеева.

Однако к 1919 году в белой армии закрепилась практика зачисления молодёжи в так называемые «походные юнкера». Туда записывали кадетов и образованных вольноопределяющихся. Именно среди таких и должен был оказаться Анатолий.

Что касается того, где именно служил и воевал юнкер Александров, остаётся только строить предположения. Никаких документов об этом периоде жизни будущего академика не сохранилось. Только его слова и – шрамы на теле, происхождение которых он объяснял довольно смутно. «Я спрашивал его о происхождении страшных старых шрамов на его теле. Он затруднялся с ответом, говорил, что, может быть, это было результатом обстрела в Мурманске в 1943, где на него что-то упало, но он точно не помнит» [1, с. 15], – рассказывал племянник Анатолия Петровича Евгений, сын его старшего брата Бориса.

Однако два эпизода позволяют с высокой степенью точности установить, где же всё-таки воевал Александров в составе врангелевской армии.

Из того, что со ссылкой на рассказы, или, лучше сказать, недомолвки, отца приводят сыновья Анатолия Петровича, можно увидеть, что на войне тот был бойцом храбрым и рисковым. «Страшные старые шрамы на его теле» лучше всего объясняются тем, что в одном из боёв он получил сабельные удары. Это означает – участвовал в рукопашной.

Обмолвился как-то сыну, что пустил под откос бронепоезд противника, подорвав железнодорожные пути. Вытаскивал из-под обстрела раненого товарища. Удерживал позиции, лёжа за пулемётом перед яростной атакой конной лавы.

Александр Анатольевич, старший сын академика Александрова, приводит в своих воспоминаниях об отце этот эпизод, рассказанный однажды ему самим Анатолием Петровичем:

«Мне было тогда больше двадцати лет, и я приехал к родителям, которые были на охоте, в районе Обнинска. Мы там порядочно приняли на грудь, и отец предложил мне прокатиться на машине. Он иногда любил сам поездить на своей «эмке», за рулем которой обычно сидел его охранник. Был довольно густой туман, а отец гнал очень быстро. Мне стало страшно, и я стал просить его ехать потише. Он, глядя вперед неподвижными глазами, сказал: «Что, страшно? Разве это страшно? Вот представь себе, что ты лежишь за пулеметом, а на тебя летит казачья лава! А за тобой прохаживается офицер, постукивает хлыстиком по сапогам и говорит: «Рано, рано! Не стрелять!» А ты уже видишь пену на лошадиных мордах, блеск сабель! Вот когда страшно!». [61]

А ещё эта история даёт определённую зацепку для предположения о том, в составе каких частей белой армии мог воевать юнкер Александров. А в сочетании с другой зацепкой позволяет говорить об этом практически с уверенностью.

Основания для того дают глухие то ли намёки, то ли шутки уже поздних советских лет, будто бы Александров и его непосредственный шеф министр среднего машиностроения Ефим Славский встречались по разные линии фронта на Гражданской войне. Кое-кто поговаривал, будто бы они даже подкалывали друг друга в духе: «Вот тут я скачу…» – «А вот тут я лежу за пулемётом…»

Из официальной биографии Ефима Павловича Славского следует, что воевал он командиром взвода в составе Особой кавалерийской бригады 1-й Конной армии. Эта бригада была чем-то вроде этакого «гвардейского» ядра Конармии, очень надёжного, очень мотивированного, так как личный состав больше чем на треть состоял из коммунистов.

А коли так, то друг против друга Славский и Александров могли оказаться только в одном эпизоде: во время одной из последних наступательных операций РККА – в Северной Таврии 28 октября – 3 ноября 1920 года. Эта же операция стала последним стратегическим сражением для армии Врангеля. Последовавшая далее попытка обороны Крыма была уже агонией.

Так что если эти разговоры вообще имеют под собою почву, то два будущих атомщика и приятеля могли встретиться только после начала наступления красных армий с Каховского плацдарма. Тут им противостоял 2‐й корпус белых под командой генерала Витковского. В него входили 13‐я пехотная дивизия генерала Андгуладзе и 34‐я белая дивизия генерала Непенина. В качестве «базовой» для юнкера Александрова подходит только 13‐я. Потому что именно она противостояла 1‐й Конной армии, шедшей на острие наступления РККА, в то время как 34‐я дивизия была в резерве корпуса Витковского.

Более того, похоже, мы можем с точностью до дня и до километра установить место боевого столкновения будущих министра среднего машиностроения и директора Института атомной энергии имени И.В. Курчатова. Потому что вплоть до апреля 1920 года 1‐я Конная воевала на Северном Кавказе, а затем прямо оттуда была переброшена на Польский фронт. И на войну с белыми вернулась как раз 28 октября, когда подошла на здешний театр военных действий из Польши. Здесь она переправилась через Днепр на Каховский плацдарм и ушла в наступление. Фактически – в рейд по тылам белых.

Красные конники вышли к Перекопу довольно быстро – уже к исходу дня 29 октября. Но при этом командир 1‐й Конной Семён Будённый зарвался. С ходу взять укрепления Турецкого вала, чтобы ворваться в Крым и окружить всю группировку белых в Северной Таврии, не удалось. А 31 октября уже белые перешли в контрнаступление. И получилось как в фильме «Неуловимые мстители»: только что Будённый умывается,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.