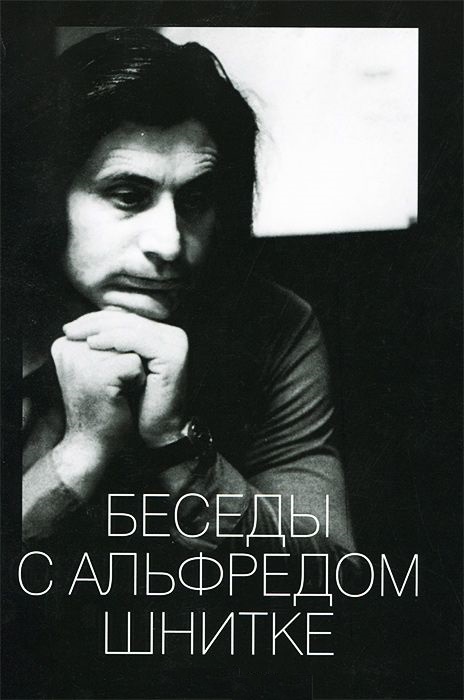

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин Страница 14

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Александр Васильевич Ивашкин

- Страниц: 93

- Добавлено: 2025-09-05 08:02:04

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин» бесплатно полную версию:Основной материал книги составляет запись бесед с известным композитором, которые вел А. В. Ивашкин на протяжении 1985–1992 годов. Темы этих бесед чрезвычайно разнообразны — от личных воспоминаний, переживаний — до широких философских обобщений, метких наблюдений об окружающем мире. Сквозной линией бесед является музыка — суждения Шнитке о своем творчестве, отзывы о музыке классиков и современников. В книге представлены некоторые выступления и заметки самого Шнитке, а также высказывания и интервью о нем. Издание содержит обширный справочный аппарат: полный каталог сочинений, включающий дискографию, а также список статей и интервью Шнитке. Все материалы, кроме отмеченных ссылками на предыдущие издания, публикуются впервые. Для музыкантов-профессионалов и широкого круга читателей.

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин читать онлайн бесплатно

— Но ставиться это не будет?

А.Ш. Ни в коем случае! Слава Богу, и партитуры нет, это невозможно поставить. Есть только клавир.

Постепенно произошло какое-то взаимодействие того, что я в прикладной музыке писал, с тем, что я писал для себя. Взаимодействие не как механическое смешение, а какое-то концепционное сближение, что-ли. Я понял, что я отвечаю за все что пишу. Нельзя рассматривать что-то только как прикладное, ко мне не относящееся, а я — вот здесь, чистенький, в этих серийных сочинениях. Мне казалось, что это для меня неприемлемо, да и сама по себе позиция такого “пуризма” казалась мне чужой. Наверное, моя природа такая, что я не могу добиться чистоты, наверное, не могу. Поэтому мне и нужно было смешение того и другого. Я знал, конечно, о приемах соединения разных стилей, я знал об опере Анри Пуссера Ваш Фауст. Не музыка (когда я услышал ее, она не произвела на меня сильного впечатления), но сама идея оперы, ее концепция — идея путешествия по временам, идея стилистических гибридов — вот это показалось мне интересным. Я в тот момент и музыки Айвза-то как следует не знал. Солдат Б. А. Циммермана не знал. Я знал только эту и д е ю Пуссера.

И в 1968 году я решил, что можно сопоставлять стили в шокирующем контрасте, — в первый раз я это сделал \во Второй скрипичной сонате. И почувствовал какое-то освобождение. И в это же время я стал думать о Первой симфонии, которой занимался четыре года, пока в 1972 году ее не закончил, где эти стилевые сопоставления, быть может, в максимальной степени проведены. И таким образом, то, что для меня было всегда естественным, но сидело внутри, оно вышло в мои сочинения. А упрощение наступило не потому, что я стал пользоваться более простой техникой, я и до сих пор иногда пользуюсь и серийной техникой, и интонационно это может быть эпизодически не менее сложно, чем тогда. Ощущение упрощения наступило оттого, что это перестало быть иероглифическим языком, языком с зашифрованным смыслом. Вся эта серийная музыка у многих авторов мне кажется все-таки своего рода обманом. Ну, например, Структуры Булеза. Что это — загадка без разгадки? Что это — искусственный язык, дистиллированный музыкальный язык, подчиненный строжайшей рациональной регламентации, но как бы совсем внесемантический (а музыка все-таки свою семантику имеет, хотя и не сюжетную)? То ли это язык, где "семантика вся случайная и осколочная. Как будто человек управляет силами, которые ему не подчиняются. Ну, скажем, как ученик чародея, как человек, который использует магические формулы, не владея силами, которые приходят по этим заклинаниям. Не в состоянии с ними справиться. Я увидел в этом очень большую опасность для себя и решил, что лучше потеряю в престиже, в “современности”, в чем угодно, но не буду дальше писать эту музыку. И в дальнейшем я пытался — если и ставил себе точные задачи, пользовался вычисленными ритмами или сериями, — все-таки их музыкально интонировать про себя. Я все-таки писал музыку, которую слышу, а не ту, которая по серийным законам вырисовывалась и вычислялась на бумаге.

— Но музыка стала проще не только по своей внутренней структуре, но даже и просто по фактуре. Ведь и для исполнителей твоя музыка семидесятых годов легче, чем более ранняя?

А.Ш. Ну, как сказать…

— Диалог для виолончели и ансамбля, к примеру, в чем-то сложнее, наверное, чем Виолончельная соната?

А.Ш. Не могу сказать, не знаю. Не уверен, что она проще.

Там разного типа трудности. Ну вот все эти так называемые иррациональные метры и ритмы, дуоли к квинтолям, что есть в Диалоге, — все это я тогда писал по точному ритмическому ощущению, я помню, я не вычислял их. Кстати, Диалог —.одно из тех сочинений, где мало вычислений. Там была идея неповторяемости и ритмической импровизационности, и кроме того, все сделано из трех нот, микромртива “до-ре-до диез”. Но все-таки эти ритмы мне сейчас, на расстоянии, кажутся несоответствующими какой-то коренной природе человека и жизни, поскольку в основе жизни все-таки заложена некая периодичность, хотя эта периодичность и меняющаяся, связанная асcиммeтpиeй, c пpoтивoдeйcтвиeм каких-то нарушающих эту периодичность факторов. Однако догматическое избегание периодичности в серийной мyзыке мнe кажeтcя caмым бoльшим злом. Я вообще убежден, что наибольшие просчеты и ложные догмы сериализма — даже не в звуковысотной стороне, а в ритмике. И, кстати, чем замечателен Штокхаузен, что он это одним из первых понял и вернулся к хотя и усложненной, но все же периодичности.

— Значит, в своем смысле Мессиан был не прав, когда разработал сериальную звуковысотно-ритмическую систему?

А.Ш. Этого я не скажу, он нашел новый прием, технически очень интересный, но он же не абсолютизировал это, он не сделал это догмой. Он был прав для себя. А те, кто сделал из этого догму, были неправы. И Веберн был для себя прав, когда он придумал строжайшую технику контроля не только над звуковысотной стороной, но и над ритмикой — ведь у него есть тончайшие вещи, которые вне серийной техники лежат. Например, замечательные унисоны — перекрестки вариантов серий. У него масса унисонов. Эти унисоны — они как бы являются какими-то тональными центрами…

— Насколько я понимаю, упрощение языка было вызвано и анализом какой-то другой музыки? Я как-то брал у тебя партитуру Потопа Стравинского, проанализированную тобой. И заметил, что этот анализ сделан с точки зрения того, где можно найти какие-то опорные пункты тональности, какие-то унисоны, удвоения. Видимо, ты искал их…

А.Ш. Это я всегда искал и в тот период, когда писал серийную музыку. Кстати, в 1966 году написанный Скрипичный концерт — он и серийный, с элементами алеаторики, и вместе с тем, там центральный тон соль. Искал я это всегда. Например в фортепианных Вариациях Веберна — опора на тритон ля-ми бемоль. И очень важно звуковысотное положение интервала — оно, как правило, у Веберна стабильно. И отсюда идея штокхаузеновского сочинения Kreuzspiel — одного из ярких в раннем его творчестве.

— Но все же

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.