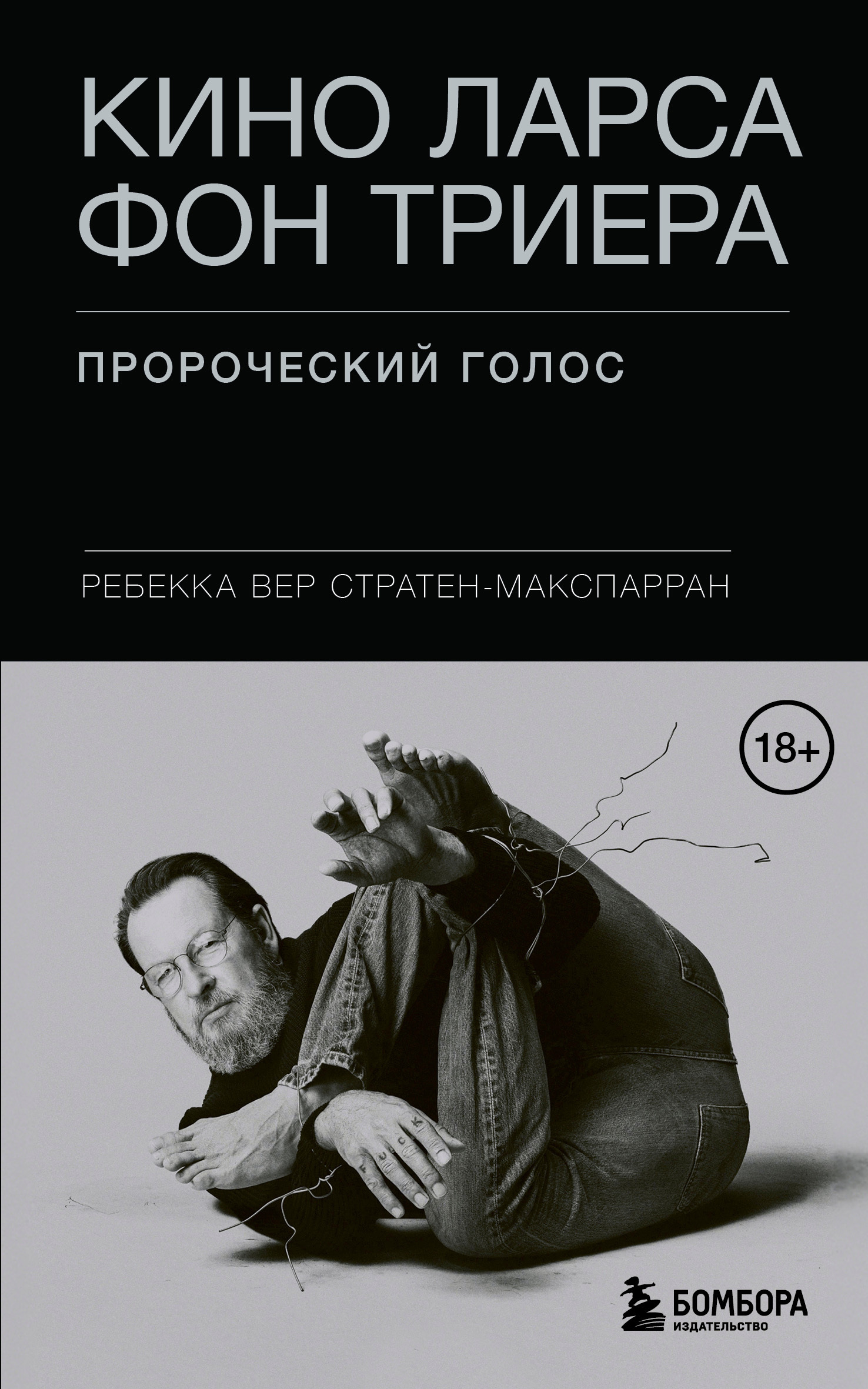

Кино Ларса фон Триера. Пророческий голос - Ребекка Вер Стратен-МакСпарран Страница 13

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Ребекка Вер Стратен-МакСпарран

- Страниц: 22

- Добавлено: 2025-09-28 15:00:03

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Кино Ларса фон Триера. Пророческий голос - Ребекка Вер Стратен-МакСпарран краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Кино Ларса фон Триера. Пророческий голос - Ребекка Вер Стратен-МакСпарран» бесплатно полную версию:«Кино должно быть неудобным – как камешек в ботинке». – Ларс фон Триер

Ларс фон Триер – имя, звучащее как приговор, как шепот из самых темных уголков человеческой души. Режиссер-провокатор, визионер, чьи фильмы – не развлечение, а визуальный катарсис.

Он не стесняется боли, не боится уродства, и в этой смелости – его пророческий дар.

От догматичной аскезы «Идиотов» до эмоциональной мощи «Танцующей в темноте», от философского мрака «Меланхолии» до скандальной откровенности «Нимфоманки», Триер создал кинематографическую вселенную, где красота неотделима от страдания, а истина рождается в муках.

Книга «Кино Ларса фон Триера: Пророческий голос» – это не просто анализ фильмов, это путешествие в лабиринт сознания одного из самых значительных режиссеров современности. Она исследует эстетику избыточности и природу Зла, раскрывая глубинные смыслы, скрытые за шокирующими образами.

Эта книга – ваш проводник в мир Ларса фон Триера, если вы:

– испытываете отвращение и вместе с тем очарование его фильмами и хотите понять природу этого притяжения;

– стремитесь к глубокому анализу кинематографического языка и авторского стиля;

– интересуетесь философией кино и тем, как экран может отражать и предсказывать социокультурные сдвиги;

– цените интеллектуальное кино, выходящее за рамки развлекательного контента;

– хотите разгадать загадку гения, балансирующего на грани безумия.

Внутри вы найдете:

– детальный разбор ключевых тем в фильмографии Триера: от экзистенциального отчаяния до социальных и политических прозрений;

– исследование визуального стиля режиссера: от ручной камеры Dogme 95 до завораживающей операторской работы в поздних фильмах;

– анализ противоречий и скандалов, сопровождающих творчество Триера, и их влияния на восприятие его фильмов;

– глубокое погружение в символизм и метафоры, которыми насыщены его кинематографические полотна.

«Кино Ларса фон Триера: Пророческий голос» – это не книга для легкого чтения. Это интеллектуальный вызов, приглашение к серьезному разговору о кино как искусстве, способном определять наше восприятие реальности и заглядывать в будущее.

Кино Ларса фон Триера. Пророческий голос - Ребекка Вер Стратен-МакСпарран читать онлайн бесплатно

Важнейшим аспектом этих форм дискурса является необходимость интерпретации сообществом, впервые принимающим откровение, своего опыта откровения внутри себя. Более того, они – формы дискурса – должны сложиться в генеративную поэтику большого литературного произведения, чтобы породить многозначную и полифоническую концепцию откровения, которая могла бы передаваться на протяжении всей истории: Священное Писание. Хотя эти библейские рассуждения об откровении могут переплетаться, они все же различны и связаны друг с другом лишь аналогически. Этим Рикер хочет сказать, что откровение вытекает из референтного термина «пророческий дискурс»:

Откровение означает вдохновение, переданное от первого лица к первому лицу. Слово «пророк» подразумевает человека, которого побуждает говорить Бог и который говорит людям об имени Бога и от Его имени.

(Ricoeur, 1977, с. 16)

Другие дискурсы откровения нельзя свести к двойному голосу пророка или заменить им. Ни одна из этих аналогических форм откровения не может «принадлежать» знанию: «Бог, который открывает себя, – это скрытый Бог, и тайны, которые принадлежат ему… бесконечно выше человеческих мыслей и речи» (Ricoeur, 1977, с. 17).

Если не считать самого Священного Писания, интерпретация Рикером Божьего откровения человечеству, на мой взгляд, является наилучшей основой для рассмотрения оригинального пророческого дискурса как источника для понимания откровения и теологического пророческого голоса. Мы вернемся к интерпретации Рикера, когда речь пойдет о художниках-пророках.

Контекст: Знаки пророка и пророчество

Но Моисей сказал ему: не ревнуешь ли ты за меня? о, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!

(Числа 11:29)

Чтобы рассматривать фильмы Ларса фон Триера в рамках этой традиции даже аналогически, совершенно необходимо обладать пониманием библейского пророчества. Это требует изучения источника пророчества, личности пророка, пророческого послания и его воздействия. В этом контексте крайне важно понять, что изначальный источник ветхозаветных пророчеств – это Святой Дух, который действует через пророка, выбирая, когда, где, как и что ему говорить. Избранный пророк является человеком своего времени и места, но его не следует отождествлять с посланием, поскольку пророк понимает собственную роль сосуда, а не источника библейского пророчества. Пророчество – не просто источник моральной праведности или чистоты в понимании израильтян. Через каждого пророка Бог говорит что-то новое. Общее определение пророка, упомянутое ранее, гласит: «Самые разнообразные люди, представляющие различные сообщества, именовались пророками, потому что каждый из них каким-то образом утверждал, что передает божественное послание» (Smith, 1986, с. 986).

Пророки и пророчествования встречаются по всей Библии, от Бытия 20:7 до Откровения 22:6, последней главы библейского канона, и в большинстве канонических книг, за исключением Левита, Руфи, Есфири, Иова, Песни Песней и некоторых коротких посланий. Выборка людей, названных пророками в Священных Писаниях, отражает их разнообразие: Авраам (отец евреев), Моисей (политический лидер), Аарон (священник), Асаф, Еман и Ефан (музыканты), Валаам (чужестранец), Дебора (судья), Самуил (провидец, священник, советник), Илия и Елисей (чудотворцы), классические ветхозаветные пророки (ораторы, писатели-поэты), Олдама (ранняя пророчица) и лжепророки. Их не объединяет общая задача, социальное положение или род занятий. Учитывая, как широк этот круг людей, возможно ли выработать общие критерии для категории пророческого?

Чтобы ответить на этот вопрос и установить критерии для категории «пророческого», определив последовательные признаки пророков и их посланий, я ограничиваюсь классическими пророками, которые появлялись на протяжении 300-летнего периода. Хотя многие исследователи не решаются четко выделить последовательные признаки даже внутри этой категории пророков или хотя бы перечислить общие черты между их посланиями (Blenkinsopp, 1996, с. 26–27; von Rad, 1967, с. 101), изучение этимологии термина «пророк» и обсуждение классических пророков (в частности, того, как они были призваны, и того, как они распространяли свои послания и их содержание) дает нам возможность определить категорию пророческого. Затем я отдельно рассматриваю Иезекииля, чтобы проиллюстрировать признаки пророка, пророчество которого далее в книге будет аналогически сопоставлено с фильмами Ларса фон Триера. Наконец, я рассуждаю, как мы могли бы расположить эти критерии «пророческого» в более широком библейском контексте посредством анализа пророческого в Новом Завете.

По сравнению с древней ролью священника и закона в истории Израиля, голос пророка в общепринятом понимании появился сравнительно недавно, впервые прозвучав в девятом веке до нашей эры через Илию и Елисея (von Rad, 1965, с. 6–7). В древнем иврите для обозначения пророка использовалось слово ro’eh, означающее «прорицатель». Оно происходит от однокоренного слова ra’a, которое означает «видеть», «воспринимать» или «понимать», а «прорицателями» в Библии называют тех, кто вопрошает о Боге и кому было дано откровение. Ro’eh рано исчезает из употребления, но заменяющее его слово hōzeh (провидец) используется вплоть до третьего или четвертого века до нашей эры. Hōzeh, в свою очередь, является взаимозаменяемым словом с традиционным наименованием пророка на иврите – na’bi, что означает «представитель». Na’bi считается «устами» Бога. Во Второзаконии 18:18 Господь говорит: «…и вложу слова Мои в уста Его (na’bi), и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему». Пророк сообщает слово Божье, провозглашая: «Слушайте слово Господне» (Ис 1:10; Ос 4:1; Ам 3:1), «так говорит Господь» (3 Цар 20:13; 1 Пар 21:11), либо через письмо или символические действия.

Хотя этот язык кажется простым, развитие пророка и пророчеств настолько сложно, что не поддается обобщению в единое движение (Blenkinsopp, 1996, с. 27). Контекст играет более важную роль в идентификации пророка или пророчества, чем этимология, из-за чего у некоторых складывается представление, что определение терминов или изучение этимологии бесполезно (Blenkinsopp, 1996, с. 27; von Rad, 1965, 5ff; Smith, 1986, с. 986). Таким образом, на первый взгляд возможность дать определение того,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.