Физика - Аристотель Страница 35

- Категория: Старинная литература / Античная литература

- Автор: Аристотель

- Страниц: 63

- Добавлено: 2025-08-29 04:01:15

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Физика - Аристотель краткое содержание

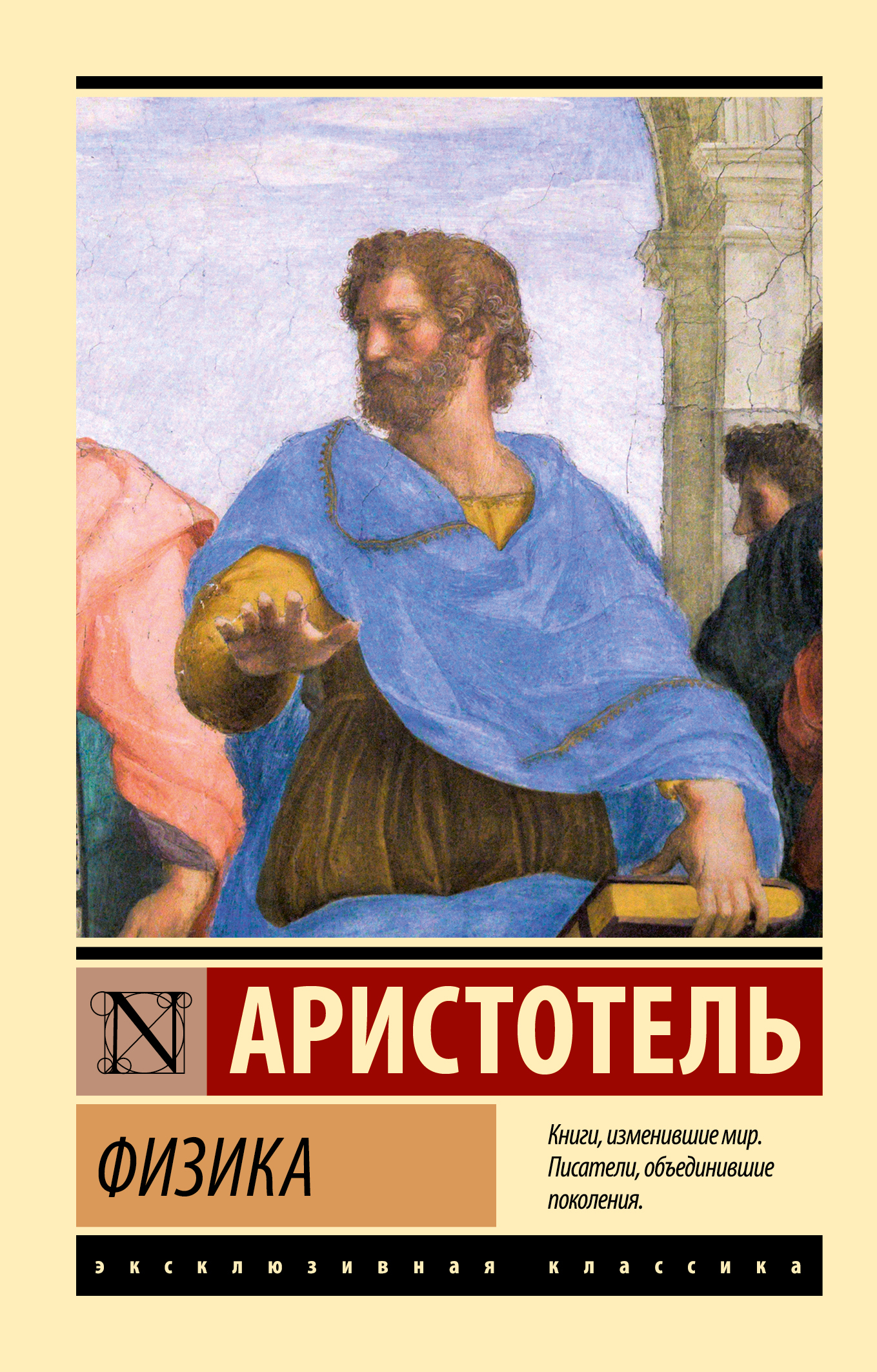

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Физика - Аристотель» бесплатно полную версию:Аристотель (384—322 до н.э.) – один из величайших мыслителей Античности, ученик Платона и воспитатель Александра Македонского, основатель школы перипатетиков, основоположник формальной логики, ученый-естествоиспытатель, оказавший значительное влияние на развитие западноевропейской философии и науки.

«Физика» – фундаментальный трактат служит своего рода введением ко всем естественно-научным сочинениям Аристотеля, включая те из них, которые сегодня мы относим к области биологии и психологии. В этом произведении мыслитель обращается к началам (или законам) любых природных явлений, а также общим проблемам движения.

«Физика» Аристотеля имеет мало общего с современной физикой, но тем не менее эта работа и поныне считается одним из высших достижений человеческой мысли в области наук о природе.

Физика - Аристотель читать онлайн бесплатно

Так как всякое движение непрерывно, то необходимо, чтобы и подлинно единое движение было непрерывным, если только всякое [движение] делимо, а если непрерывно, то единым. Ведь не всякое движение образует непрерывность со всяким другим, так же как не всякая случайная вещь с любой случайной, а только те, концы которых соединяются в одно. Концы же бывают не у всех вещей, у других они разного вида и только одинаковы по названию; каким образом, например, может соединиться в одно конец линии и прогулки? Смежными могут быть и [движения] разного вида и рода, так как [может случиться, что] после бега [человека] сразу же залихорадит, и перемещение может быть смежным, но не непрерывным – подобно факелу, передаваемому из рук в руки; непрерывным же [оно] не будет: ведь [нами] установлено, что непрерывно то, концы которого соединяются воедино. Таким образом, смежные и следующие друг за другом [вещи] непрерывны только во времени, непрерывными же [в собственном смысле называются вещи, непрерывные] по движению, а это [имеет место тогда], когда концы обоих [движений] совпадают. Поэтому подлинно непрерывное и единое движение должно быть тождественным по виду, быть движением единого предмета и в единое время – в единое время для того, чтобы в промежутке не было неподвижности (так как в перерыве необходимо [наступает] покой). Следовательно, там, где в промежутке [имеется] покой, [существует] несколько движений, а не одно; так что, если движение прерывается остановкой, оно не едино и не непрерывно; а прерывается оно, если в промежутке [проходит некоторое] время). В [движении же] не едином по виду, даже если оно не прерывается, время единое, а движение [все же] разного вида, так как единое движение должно быть движением одного вида, последнее же не обязательно должно быть подлинно единым. Итак, что такое подлинно единое движение, об этом сказано.

Далее, единым [движением] называют также законченное [движение] – будет ли оно [законченным] в отношении рода, вида или сущности; так же как и во всем прочем, законченное и целое относятся к единому. Бывает, [однако], что и незаконченное [движение] называется единым, если только оно будет непрерывным.

Наконец, в ином значении помимо указанных называется единым и равномерное движение. Неравномерное движение таково, что не кажется единым; таким [кажется], скорее, равномерное, как, например, прямолинейное, ибо неравномерное [движение] разделимо [на участки, отличающиеся один от другого]; различие при этом сводится к большей и меньшей степени. Всякому движению присущи равномерность или ее отсутствие, так как и качественное изменение может происходить равномерно, и перемещение может идти по равномерному пути, например кругу или прямой; то же (относится) к увеличению и уменьшению. Различия же в неравномерном [движении] зависят иногда от пути движения: движение не может быть равномерным, если оно происходит не по равномерной величине, например ломаной [линии], или по спирали, или по другой величине, у которой любая часть не подходит к любой. Иногда же неравномерность не зависит ни от места, ни от времени, ни от цели [движения], а от того, как происходит [само движение], а именно она определяется иногда быстротой или медленностью [движения]; движение с одинаковой скоростью [будет] равномерным, с неодинаковой – неравномерным. Поэтому быстрота и медленность – не виды и не [видовые] различия движения, так как они сопутствуют всем видовым различиям. Следовательно, они не тождественны с тяжестью и легкостью, которые [движутся каждая] в свое собственное [место], например земля к земле, а огонь к огню. Таким образом, неравномерное движение едино вследствие непрерывности, но в меньшей степени, что имеет место, например, при перемещении по ломаной [линии], ибо меньшая степень всегда [представляет собой] смешение с противоположностью. Если всякое единое [движение] может быть равномерным или неравномерным, то смежные, но различные по виду [движения] не образуют единого и непрерывного [движения]; действительно, каким образом сложится равномерное движение из качественного изменения и перемещения? Ведь для этого они должны были бы подходить друг к другу.

Глава пятая

Далее следует определить, какое движение какому противоположно, и то же самое относительно пребывания в покое. Прежде всего надо установить, противоположно ли движение [1] из одного состояния в то же самое (например, [движение] из здоровья [движению] в здоровье), такими же кажутся возникновение и уничтожение, или [2] [движение] из противоположностей (например, [движение] из здоровья [движению] из болезни), или [3] [движение] в противоположности (например, [движение] в здоровье [движению] в болезнь), или [4] из противоположного в противоположное (например, [движение] из здоровья [движению] в болезнь), или, наконец, [5] [движение] из противоположного в противоположное [движению] из противоположного в противоположное (например, [движение] из здоровья в болезнь [движению] из болезни в здоровье). Необходимо ведь, чтобы [противоположность движения] заключалась в каком-то одном из этих способов или в нескольких, так как иных противопоставлений быть не может. Но [движения] из противоположного и в противоположное не противоположны, например [движение] из здоровья [не противоположно движению] в болезнь, так как это одно и то же [движение], хотя по бытию они не тождественны, так же как не тождественны изменение из здоровья и [изменение] в болезнь. Не противоположно и движение из противоположного [движению] из противоположного, так как одновременно может происходить [движение] из противоположного и [движение] в противоположное или в промежуточное, – но относительно этого мы скажем после. Но причиной противополагания, скорее, представляется изменение в противоположное, чем из противоположного, так как последнее есть устранение противоположного, а первое – его приобретение; и называется каждое [движение], скорее, по тому, во что [предмет] изменяется, чем из чего, например выздоровление есть изменение в здоровье, а заболевание – в болезнь.

Итак, остается [движение] в противоположности и движение в противоположности из противоположностей. И вот сразу же оказывается, что движение в противоположность есть [в то же время] движение из противоположностей, хотя по бытию они, пожалуй, не тождественны: я разумею [движение] в здоровье по сравнению с [движением] из болезни и [движение] из здоровья по сравнению с [движением]

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.