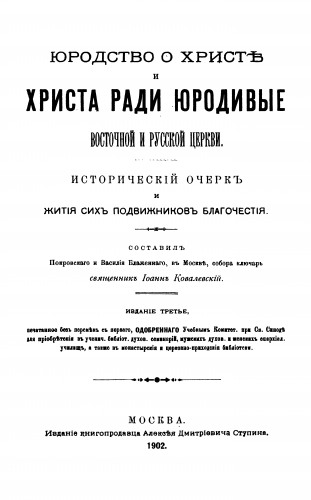

Юродство о Христе и Христа ради юродивые восточной русской церкви: исторический очерк и жития сих подвижников благочестия - Иоанн Ковалевский Страница 2

- Категория: Религия и духовность / Прочая религиозная литература

- Автор: Иоанн Ковалевский

- Страниц: 93

- Добавлено: 2025-11-09 15:00:37

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Юродство о Христе и Христа ради юродивые восточной русской церкви: исторический очерк и жития сих подвижников благочестия - Иоанн Ковалевский краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Юродство о Христе и Христа ради юродивые восточной русской церкви: исторический очерк и жития сих подвижников благочестия - Иоанн Ковалевский» бесплатно полную версию:Много ли мы знаем о жизненном пути людей, принимавших на себя из любви к Богу и ближним один из подвигов христианского благочестия - юродство о Христе? Они не только добровольно отказывались от удобств и благ земной жизни, от кровного родства, но и выглядели безумцами, не знающими стыда. Эти подвижники не стеснялись говорить правду в глаза сильным мира сего, обличали людей несправедливых и забывающих правду Божию, радовали и утешали благочестивых и богобоязненных.

Составленный священником Иоанном Ковалевским, труд предлагает объяснение феномена юродства, а также содержит рассказы об известных юродивых восточной и русской церквей.

Юродство о Христе и Христа ради юродивые восточной русской церкви: исторический очерк и жития сих подвижников благочестия - Иоанн Ковалевский читать онлайн бесплатно

С каждым подвигом христианского самоотвержения связаны те или другие лишения: нелегко человеку, склонному к чувственным удовольствиям, отказываться от них, истощить плоть свою постом и воздержанием; нелегко также пристрастившемуся к богатству раздать свои сокровища и жить в Евангельской нищете; человеку, жившему в славе и почестях, вступить в безызвестную жизнь. Но отказаться от ума – этого лучшего украшения человеческой природы, как это мы видим в юродивых, конечно, для каждого должно показаться труднейшим подвигом, лишением, с которым не может сравниться никакое произвольное самолишение. В разуме Бог положил существенную черту в нас Своего великого образа (Еф. IV:22, 23), почему с отрешением от ума – «этого благодатного дара неба», с которым ничто не может сравниться в мире видимом, человек теряет все, что составляет истинное его величие, истинное его достоинство[8]. И, при здравом уме, – так как юродивые о Христе были людьми истинно мудрыми, по слову апостола: аще кто мнится мудр выти в вас, в веце сем, буй да бывает, яко да премудр будет (1 Кор. III:18) – принять на себя вид безумного – жертва великая. Не большей ли частью, чтобы не сказать всегда, бывает для человека чувствительнее укор в скудоумии, чем в каком-либо другом недостатке, даже нравственном?! Жизнь человечества не свидетельствует ли с очевидностью, сколько во все времена, из удовлетворения уму было добровольных мучеников науки, которые в беспрерывных, изнурительных своих трудах не примечали, как час от часу силы их слабели и оскудевали. Почему столь многим человек жертвует в угоду этой своей способности? Отчего такая исключительная честь уму? Оттого, что в нашей душе эта сила осталась более доступною человеческим трудам в своем развитии и образовании, потому что она одна по преимуществу свидетельствует о достоинстве духовной природы человека. Отсюда понятно, как должно быть трудно и чувствительно для человека, при полном, здравом уме, выдавать себя за лишенного простого смысла, действовать в течение всей своей жизни подобно умалишенным. Тяжело и больно смотреть на человека, лишенного ума, на безумного – свет разума там не светится; по характеру действий безумный не отличается от неразумного животного. Но несравненно тяжелее для сердца чувствительного человека смотреть на юродивых. Это не те несчастные умалишенные, которые проводят скорбную жизнь, может быть, без всякого сознания, большею частью начиная и оканчивая ее под покровом милосердия и сострадания. Пусть он представит себе людей с полным самосознанием, почти всеми оставленных и отверженных, пусть подумает, какие трудности предстояли им на поприще их жизни. Живя в обществе, они были не менее одиноки, как и живущие в диких пустынях; их души, исполненные высокими мыслями, святыми чувствами, с обетом юродства, до конца жизни, большею частью, закрыты были для других. При таком исключительном образе жизни, быть может, не каждому из них случалось в течение всей жизни найти человека, которому бы можно было открыть свою душу, высказать свои чувства, обменяться мыслями и тем обнаружить, что он не тот, каким его считают, что он знает Бога, знает присных о Христе и молится за них[9].

Пустыня по преимуществу учит посту и бдению, «удаляет пресыщение, изнеженность и излишество», но, несомненно, она должна уступить в этом отношении юродству Христа ради. В сказаниях о подвижниках пустынной жизни высказывается с ясностью та мысль, что подвизающиеся среди мира выше самых великих подвижников иночества. «Кто живет, – говорит Антоний Великий, – в пустыне и безмолвии, тот свободен от трех искушений; от искушения слуха, языка и взора; одно только у него искушение – в сердце»[10]. «Три ученых друга, – читаем в Патерике, – решились поступить в монашество. Один из них избрал себе дело – умиротворять ссорящихся, по Писанию: блажени миротворцы (Мф. V:9); другой – посещать больных,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.