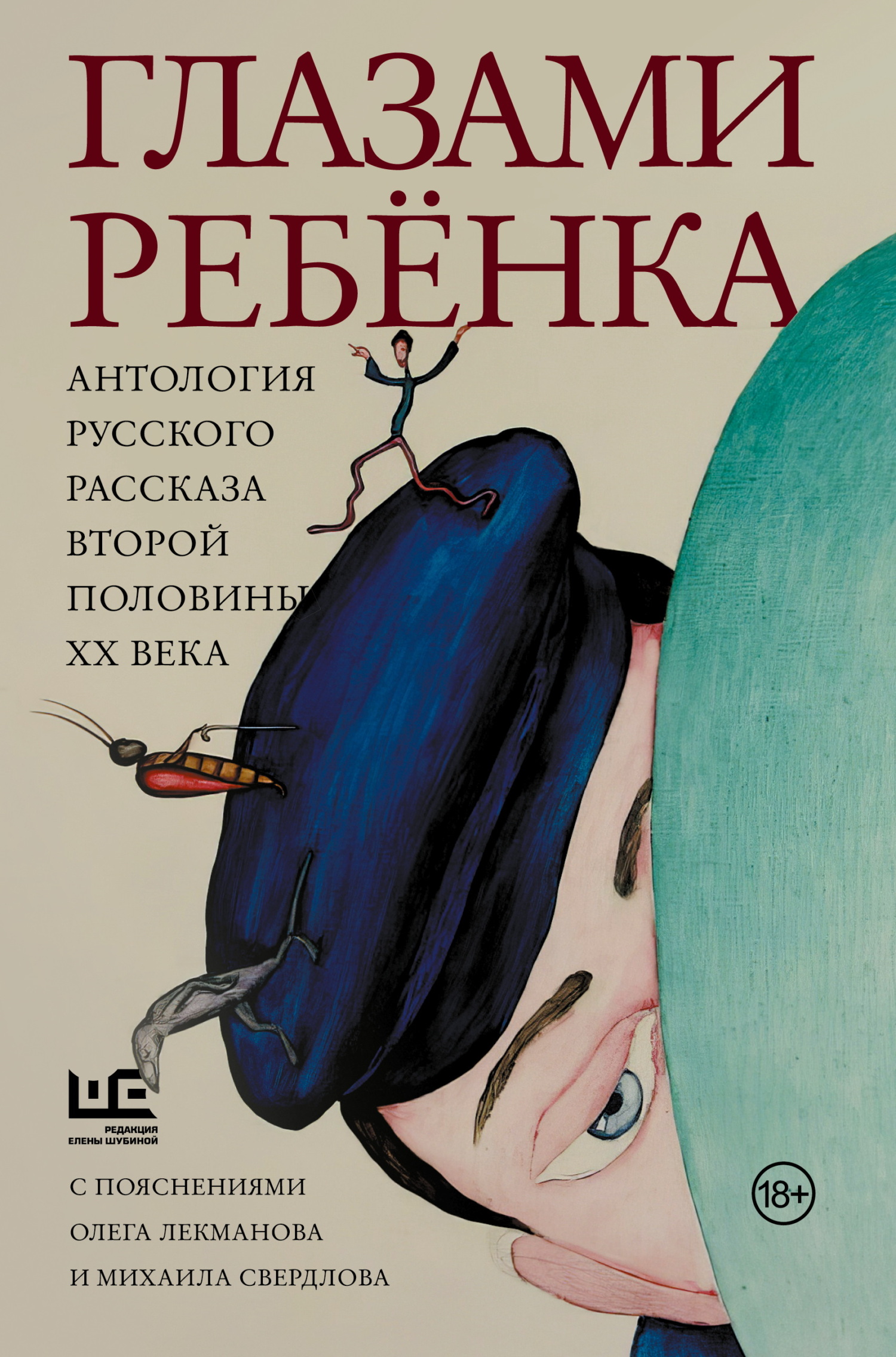

Глазами ребёнка. Антология русского рассказа второй половины ХХ века с пояснениями Олега Лекманова и Михаила Свердлова - Распутин Валентин Григорьевич Страница 2

- Категория: Проза / Современная проза

- Автор: Распутин Валентин Григорьевич

- Страниц: 58

- Добавлено: 2025-08-30 07:02:21

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Глазами ребёнка. Антология русского рассказа второй половины ХХ века с пояснениями Олега Лекманова и Михаила Свердлова - Распутин Валентин Григорьевич краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Глазами ребёнка. Антология русского рассказа второй половины ХХ века с пояснениями Олега Лекманова и Михаила Свердлова - Распутин Валентин Григорьевич» бесплатно полную версию:“В антологию вошли рассказы тринадцати русских писателей второй половины XX столетия, где дети не просто выступают в качестве персонажей, а воспринимают мир особым образом, не похожим на ви́дение окружающей действительности взрослыми героями.

Следом за рассказами, содержащими загадку ребёнка, помещены их интерпретации. Мы пытаемся найти разгадку или, по крайней мере, наметить пути к её нахождению” (Олег Лекманов, Михаил Свердлов).

Глазами ребёнка. Антология русского рассказа второй половины ХХ века с пояснениями Олега Лекманова и Михаила Свердлова - Распутин Валентин Григорьевич читать онлайн бесплатно

А были у него ночи страшные, когда не спалось, и всё казалось: лезет кто-то в дом, дышит холодом, завораживает. А это ведь смерть лезла!

– Слушай, дай ты мне, ради бога, патронов! – попросил он однажды. – У меня кончились. Всё, понимаешь, чудится по ночам – ходит кто-то по дому! А везде – тихо, как в гробу… Дашь?

И я дал ему штук шесть патронов.

– Хватит тебе, – сказал я, посмеиваясь, – отстреляться.

А какой работник он был, каким упрёком для меня была всегда его жизнь, постоянно бодрая, деятельная. Как ни придёшь к нему – и если летом зайдёшь со стороны веранды, – поднимешь глаза на растворённое окно наверху, в мезонине, крикнешь негромко:

– Митя!

– Ау! – тотчас раздастся в ответ, и покажется в окне его лицо, и целую минуту глядит он на тебя затуманенным отсутствующим взором. Потом – слабая улыбка, взмах тонкой руки: – Я сейчас!

И вот он уже внизу, на веранде, в своём грубом свитере, и кажется, что он особенно глубоко и мерно дышит после работы, и смотришь тогда на него с удовольствием, с завистью, как, бывало, глядишь на бодрую молодую лошадь, всё просящую поводьев, всё подхватывающую с шага на рысь.

– Да что ты распускаешься! – говорил он мне, когда я болел или хандрил. – Ты бери пример с меня! Я до глубокой осени купаюсь в Яснушке! Что ты всё сидишь или лежишь! Встань, займись гимнастикой…

Последний раз видел я его в середине октября. Пришёл он ко мне в чудесный солнечный день, как всегда прекрасно одетый, в пушистой кепке. Лицо у него было печально, но разговор у нас начался бодрый – о буддизме почему-то, о том, что пора, пора браться за большие романы, что только в ежедневной работе единственная радость, а работать каждый день можно только тогда, когда пишешь большую вещь…

Я пошёл его провожать. Он вдруг заплакал, отворачиваясь.

– Когда я был такой, как твой Алёша, – заговорил он, несколько успокоясь, – мне небо казалось таким высоким, таким синим! Потом оно для меня поблёкло, но ведь это от возраста? Ведь оно прежнее? Знаешь, я боюсь Абрамцева! Боюсь, боюсь… Чем дольше я здесь живу, тем больше меня сюда тянет. Но ведь это грешно – так предаваться одному месту? Ты Алёшу носил на плечах? А я ведь своих сначала носил, а потом мы все на велосипедах уезжали куда-нибудь в лес, и я всё говорил с ними, говорил об Абрамцеве, о здешней радонежской земле – мне так хотелось, чтобы они полюбили её, ведь, по-настоящему, это же их родина! Ах, посмотри, посмотри скорей, какой клён!

Потом он стал говорить о зимних своих планах. А небо было так сине, так золотисто-густо светились под солнцем кленовые листья! И простились мы с ним особенно дружески, особенно нежно…

А три недели спустя, в Гагре, – будто гром грянул для меня! Будто ночной выстрел, прозвучавший в Абрамцеве, летел и летел через всю Россию, пока не настиг меня на берегу моря. И точно так же, как и теперь, когда я пишу это, било в берег и изрыгало глубинный свой запах море в темноте, далеко направо, изогнутым луком огибая бухту, светилась жемчужная цепочка фонарей…

Тебе исполнилось уж пять лет! Мы сидели с тобой на тёмном берегу, возле невидимого во тьме прибоя, слушали его гул, слушали влажный щёлкающий треск гальки, скатывавшейся назад, вслед за убегающей волной. Я не знаю, о чём думал ты, потому что ты молчал, а мне воображалось, что я иду в Абрамцево со станции домой, но не той дорогой, какой я обычно ходил. И пропало для меня море, пропали ночные горы, угадываемые только по высоко светящимся огонькам редкие домики, – я шёл по булыжной, покрытой первым снегом дороге, и когда оглядывался, то на пепельно-светлом снегу видел свои отчётливые чёрные следы. Я свернул налево, прошёл мимо чёрного пруда в светлеющих берегах, вошёл в темноту елей, повернул направо… Я взглянул прямо перед собой и в тупике улочки увидел его дачу, осенённую елями, с полыхающими окнами.

Когда же всё-таки это случилось? Вечером? Ночью?

Мне почему-то хотелось, чтобы настал уже неуверенный рассвет в начале ноября, та пора его, когда только по посветлевшему снегу да по проявившимся, выступившим из общей тёмной массы деревьям догадываешься о близящемся дне.

Вот я подхожу к его дому, отворяю калитку, поднимаюсь по ступеням веранды и вижу…

“Слушай, – спросил он как-то меня, – а дробовой заряд – это сильный заряд? Если стрелять с близкого расстояния?” – “Ещё бы! – отвечал я. – Если выстрелить с полуметра по осине, ну, скажем, в руку толщиной, осинку эту как бритвой срежет!”

До сих пор мучит меня мысль – что бы я сделал, увидь я его сидящим на веранде с ружьём со взведённым курком, с разутой ногой? Дёрнул бы дверь, выбил бы стекло, закричал бы на всю округу? Или в страхе отвёл бы взгляд и затаил дух в надежде, что, если его не потревожить, он раздумает, отставит ружьё, осторожно, придерживая большим пальцем, спустит курок, глубоко вздохнёт, как бы опоминаясь от кошмара, и наденет башмак?

И что бы сделал он, если бы я выбил стекло и заорал, – отбросил бы ружьё и кинулся бы с радостью ко мне или – наоборот, с ненавистью взглянув уже мёртвыми глазами на меня, поторопился бы дёрнуть ногой за спусковой крючок? До сих пор душа моя прилетает в тот дом, в ту ночь, к нему, силится слиться с ним, следит за каждым его движением, тщится угадать его мысли – и не может, отступает…

Я знаю, что на дачу он добрался поздно вечером. Что делал он в эти последние свои часы? Прежде всего переоделся, по привычке аккуратно повесил в шкаф свой городской костюм. Потом принёс дров, чтобы протопить печь. Ел яблоки. Не думаю, что роковое решение одолело его сразу, – какой же самоубийца ест яблоки и готовится топить печь!

Потом он вдруг раздумал топить и лёг. Вот тут-то, скорее всего, к нему и пришло это! О чём вспоминал он и вспоминал ли в свои последние минуты? Или только готовился?

Плакал ли?..

Потом он вымылся и надел чистое исподнее.

Ружьё висело на стене. Он снял его, почувствовал холодную тяжесть, стылость стальных стволов. Цевьё послушно легло в левую ладонь. Туго подался под большим пальцем вправо язычок замка. Ружьё переломилось в замке, открывши, как два тоннеля, затыльный срез двух своих стволов. И в один из стволов легко, гладко вошёл патрон. Мой патрон!

По всему дому горел свет. Зажёг свет он и на веранде. Сел на стул, снял с правой ноги башмак. Со звонким в гробовой тишине щелчком взвёл курок. Вложил в рот и сжал зубами, ощущая вкус маслянистого холодного металла, стволы…

Да! Но сразу ли сел и снял башмак? Или всю ночь простоял, прижавшись лбом к стеклу, и стекло запотевало от слёз? Или ходил по участку, прощаясь с деревьями, с Яснушкой, с небом, со столь любимой своей баней? И сразу ли попал пальцем ноги на нужный спусковой крючок или по всегдашней неумелости своей, по наивности нажал не на тот крючок и долго потом передыхал, утирая холодный пот и собираясь с новыми силами? И зажмурился ли перед выстрелом или до последней аспидной вспышки в мозгу глядел широко раскрытыми глазами на что-нибудь?

Нет, не слабость – великая жизненная сила и твёрдость нужны для того, чтобы оборвать свою жизнь так, как он оборвал!

Но почему, почему? – ищу и не нахожу ответа. Или в этой, такой бодрой, такой деятельной жизни были тайные страдания? Но мало ли страдальцев видим мы вокруг себя! Нет, не это, не это приводит к дулу ружья. Значит, ещё с рождения был он отмечен неким роковым знаком? И неужели на каждом из нас стоит неведомая нам печать, предопределяя весь ход нашей жизни?

Душа моя бродит в потёмках…

Ну а тогда все мы были живы, и, как я сказал уже, стоял в зените долгий-долгий день, один из тех летних дней, которые, когда мы вспоминаем о них через годы, кажутся нам бесконечными.

Простившись со мной, ещё раз взъерошив твои волосы, нежно коснувшись губами, в усах и бородке, твоего лба, от чего тебе стало щекотно и ты залился счастливым смехом, – Митя пошёл к себе домой, а мы с тобой взяли большое яблоко и отправились в поход, который предвкушали ещё с утра. Увидев, что мы собрались в дорогу, за нами немедленно увязался Чиф, тут же обогнал нас, едва не сбив тебя с ног, и, трепеща раскинувшимися в воздухе ушами, как бабочка крыльями, высоко и далеко прыгая, скрылся в лесу.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.