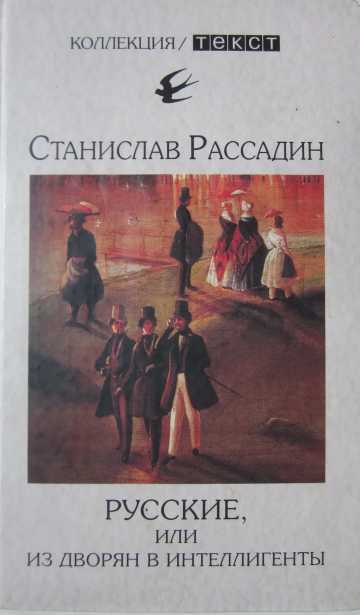

Русские, или Из дворян в интеллигенты - Станислав Борисович Рассадин Страница 38

- Категория: Проза / Русская классическая проза

- Автор: Станислав Борисович Рассадин

- Страниц: 137

- Добавлено: 2025-08-24 12:01:15

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Русские, или Из дворян в интеллигенты - Станислав Борисович Рассадин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Русские, или Из дворян в интеллигенты - Станислав Борисович Рассадин» бесплатно полную версию:Девятнадцатый век не зря называют «золотым» веком русской литературы. Всего через два года после смерти Д. И. Фонвизина родился А. С. Грибоедов, еще через четыре года на свет появился А. С. Пушкин, еще год — Баратынский, и пошло: Тютчев, Гоголь, Герцен, Гончаров, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Некрасов, Островский, Щедрин, Лев Толстой… Завязалась непрерывная цепь российской словесности, у истоков которой стояли Державин и Фонвизин. Каждое звено этой цепи — самобытная драгоценность, вклад в сокровищницу мировой литературы. О жизни и творчестве тех, кто составил гордость нашей культуры, о становлении русской интеллигенции рассказывает известный писатель С. Б. Рассадин.

Русские, или Из дворян в интеллигенты - Станислав Борисович Рассадин читать онлайн бесплатно

1. Слишком мало времени после «Горя», чтобы убедиться в бесплодии; к тому же он, по всей видимости, высоко ценил «Грузинскую ночь» (дело не в нашем несогласии, а в его субъективном мнении).

2. Но не это главное. Главное, что все, все (и Тынянов, и мы, грешные) — люди XX века, наделяющие Грибоеда нашей позицией: что писателю делать карьеру нелепо, стыдно. Меж тем для XVIII — начала XIX это нормально, естественно; даже наоборот писатель вне гос. деятельности странен.

Так что Грибоедов продолжал традицию Кантемира — Державина — Карамзина…

3. Может быть <самое> главное. Грибоедов видел поэзию в гос. деятельности на Востоке, недаром говорил Бегичевым, что явился туда пророком, видел в этом и независимость и полезность: а может, и правда, друг Стасик, быть министром или послом столь же интересно и возвышенно, как писать книжки о былых веках и людях?»

Последнее, разумеется, — это и отблеск перестроечной ранней зари, стольких «чистых» писателей пробудившей для «гос. деятельности»; что ж до «рассадинекой, если не пикса-новской» точки зрения на Грибоедова, не удержусь самолюбиво отметить, что она не была столь уж прямолинейной… Но — не важно! Целиком соглашаясь с покойным другом и насчет традиции Кантемира — Державина — Карамзина, и насчет нашей дурной страсти осовременивать предков, я все равно полагаю, что карьера была хоть отчасти спасением от мучительного сознания: творчество — да, «не идет».

Взять само это желание «явиться в Персию пророком», дабы «сделать там совершенное преобразование», — что это, мысль государственного человека? Полно! «Бред поэта, любезный друг!» — приятель и сослуживец Степан Никитич Бегичев имел все основания заподозрить здесь честолюбие не чиновника, но именно литератора, поэта. Поэта, продолжающего «бредить», то бишь фантазировать, сочинять даже и вне той области, где фантазии самое место, будучи из этой области вытесненным или хоть потесненным. А — увы! — было именно так: что там ни говори, но Грибоедов сполна пережил драму создателя одного-единственного, не больше того, произведения.

Что оно не было ни напечатано целиком, ни поставлено — полбеды; беда, что «творчество не шло».

«Творческое бессилие Грибоедова после «Горя от ума» несомненно», — впрочем, автор этих жестоких слов Владислав Ходасевич доказывает, что не только после, а и до. Попытки писать в лирическом роде — не более чем попытки; стихи «из рук вон слабы» — даже так. Комедии и водевили лучше, однако немногим; к тому ж они — либо переводы и переделки, исполненные (добавит безжалостный Ходасевич) «ужасающими стихами», либо написаны в соавторстве — с Катениным, Шаховским, Хмельницким, Вяземским. С кем попало?.. Странно, что это желчное замечание Ходасевичу в голову не пришло, а ведь и вправду — не слишком ли пестрая компания для того, кто намерен быть в словесности профессионалом и, значит, искать в ней себя? Свое лицо.

А после? Тут, считает наш критик, роковая грибоедовская ошибка была в том, что он отвернулся от комедийного жанра. «Он пишет «важные» лирические стихи и набрасывает трагедии высокого стиля» — делает то, к чему неспособен. Так что тут не падение таланта, но отказ от того, в чем был силен, от опыта «Горя от ума», — правда, и об этой комедия Ходасевич отзывается разве что снисходительно Как о сатире, о чем-то второстепенном, «стоящем, так сказать, на втором плане искусства. При максимальных достоинствах сатира все же бескрыла, как басня».

Как басня? А — Крылов, чьи «маленькие драмы» вырвались из рамок назидательной притчи, именно обретя крылья, взмыв над двухмерностью прописи? Нет, приговор грибоедовскому «Горю» до очевидности несправедлив, а загадка его одинокости не разгадана. Это даже при том, что самого Грибоедова можно поймать на слове, как бы ненароком поддакнувшем Ходасевичу: когда актер Петр Каратыгин восхитился многообразием его дарований (вы, Александр Сергеич, и поэт-то, и музыкант, и лингвист, и лихой кавалерист в придачу), тот ответил в том самокритическом роде, что у кого, мол, много талантов, у того нету ни одного настоящего.

Как бы то ни было, загадочность неизживаема — начиная с зарождения замысла великой комедии. Если верить другу автора Фаддею Булгарину (кстати, и эту загадку их совместимости задал нам Грибоедов), зародился замысел, странно сказать, во сне. «Будучи в Персии, в 1820 году, Грибоедов мечтал о Петербурге, о Москве, о своих друзьях, родных, знакомых, о театре, который он любил страстно, и об артистах. Он лег спать в киоске, в саду, и видел сон, представивший ему любезное отечество, со всем, что осталось в нем милого для сердца. Ему снилось, что он в кругу друзей рассказывает о плане комедии, будто им написанной, и даже читает некоторые места из оной. Пробудившись, Грибоедов берет карандаш, бежит в сад и в ту же ночь начертывает план «Горя от ума» и сочиняет несколько сцен первого акта. Комедия сия заняла все его досуги, и он кончил ее в Тифлисе в 1822 году».

Легенда? Возможно. Но в нее приходится верить, ибо, разбирая написанное Грибоедовым до, не видишь, откуда помимо и вправду «бреда поэта», могло взрасти это чудо.

Итак, «Горе» было задумано и начато (тут Булгарин неточен) в 1821 году, кончено — в 1823-м. А всего четырьмя годами раньше его зачина гениальный комедиограф совокупно с Павлом Катениным сочинил менее чем посредственную — тут Ходасевич предельно прав — пьеску «Студент». И удивителен здесь не только разрыв в уровне двух комедий, который за четыре года одолеть мудрено. Удивительнее другое.

Если угодно, «Студента» можно рассматривать как слабенький эскиз «Горя», а его персонажей — как наброски чуть ли не всех главных героев грибоедовского шедевра. Петербургский барин Звёздов, хозяин открытого дома и враг всего новомодного, — это, в зародыше, москвич Фамусов. Молодой чиновник Полюбин, который приударяет за звёз-довскою воспитанницей и уговаривает служить «студента» Беневольского, нагрянувшего из Казани в звёздовский дом, — как бы грядущий Молчалин. Сам Евлампий Аристархович Беневольский, человек из «новых», напропалую декламирующий Батюшкова, подражающий Пушкину и печатающий в «Сыне Отечества» собственные стихи (заметим, за подписью Е. А. Б.), — надо ли добавлять, что при подобном раскладе сил он вроде как бы предтеча Чацкого? Добавим еще и гусара Саблина, который может сойти за отдаленного родича Скалозуба — и… И ничего. То есть помянутая загадочность не уменьшится, а

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.