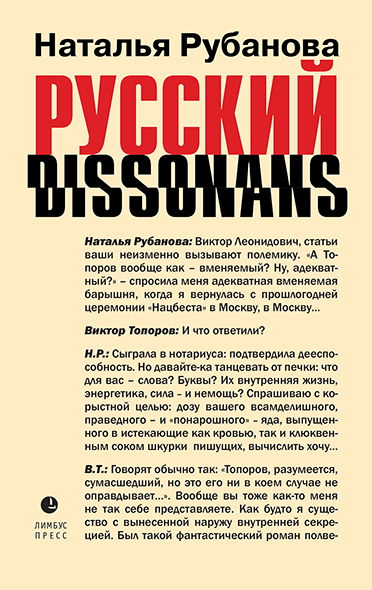

Русский диссонанс. От Топорова и Уэльбека до Робины Куртин: беседы и прочтения, эссе, статьи, рецензии, интервью-рокировки, фишки - Наталья Федоровна Рубанова Страница 18

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Проза / Русская классическая проза

- Автор: Наталья Федоровна Рубанова

- Страниц: 19

- Добавлено: 2024-01-02 20:00:06

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Русский диссонанс. От Топорова и Уэльбека до Робины Куртин: беседы и прочтения, эссе, статьи, рецензии, интервью-рокировки, фишки - Наталья Федоровна Рубанова краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Русский диссонанс. От Топорова и Уэльбека до Робины Куртин: беседы и прочтения, эссе, статьи, рецензии, интервью-рокировки, фишки - Наталья Федоровна Рубанова» бесплатно полную версию:Калейдоскоп медиаперсон – писателей, актёров, режиссёров, политиков и проповедников – уникален неординарным подбором имён. Наталья Рубанова вовлекает искушённого читателя в предельно личную, частную историю общения с теми, кто давно вкусил плоды успеха или начинает срывать их. Среди игроков этой книги издатель, переводчик и критик Виктор Топоров, актриса Ирина Печерникова, пианистка Полина Осетинская, прозаики Валерия Нарбикова, Людмила Улицкая, Денис Драгунский, Александр Иличевский, и не только. А ещё – философ-богослов Андрей Кураев и всемирно известная буддийская монахиня, досточтимая Робина Куртин. Экстравагантное собранье пёстрых глав – эссе и статьи, в которых писательница размышляет о книгах Мишеля Уэльбека, Ильи Кормильцева, Виктора Пелевина, Алины Витухновской, Инги Ильм и многих других, а также -в своих интервью-рокировках – о том, да что же такое «эта самая проклятая литература» и собственно «русский диссонанс».

Избранные эссе, беседы, интервью, статьи и рецензии в разные годы (ок. 2002-2022) публиковались в журналах «Культпоход», «Знамя», «Урал», «Новый Свет», «LiteraruS», «Перемены», в газетах «НГ-Экслибрис», «Вечерняя Москва», «Частный корреспондент», «ЛитРоссия», «Литературная газета» и пр.

Русский диссонанс. От Топорова и Уэльбека до Робины Куртин: беседы и прочтения, эссе, статьи, рецензии, интервью-рокировки, фишки - Наталья Федоровна Рубанова читать онлайн бесплатно

Н. Р.: В 1964-м вас отчислили из Харьковского театрального института «за профнепригодность», а в 66-м году та же история произошла в Ленинграде, и понеслось: вы стали рабочим сцены… Почему тогда «не разглядели» знаменитого ныне режиссера?

И. Р.: Я полвека преподаю, страшно сказать! Я сам часто выгонял кого-то, не брал… Может быть, когда меня отчисляли, эти люди и были правы, не знаю. Наверное, по каким-то критериям я не подходил им тогда. Но никаких обид! Если бы случилось как-то иначе, возможно, я бы не встретился со своей женой… тут же целая цепочка событий!

Н. Р.: И все же в 1968-м вы поступили в ГИТИС, работали в студенческом театре МГУ. Самые яркие московские впечатления тех лет?

И. Р.: Я ставил там спектакли, что называется, вслед выдающимся режиссерам. Вот у Любимова шел спектакль «Павшие и живые», и я тут же поставил спектакль со стихами погибших поэтов. А у Эфроса шел «Снимается кино» по пьесе Радзинского – я в своем спектакле играл ту же роль, что у Эфроса сыграл Ширвиндт. В общем, мне хотелось доказать публике, что я не хуже, и успех действительно пришел, моя фамилия появилась в газетах.

Н. Р.: Вы довольно долго «кочевали» по московским театрам, а в 1989-м основали свой собственный, где ставите только современную драматургию. По какому принципу отбираете пьесы для постановок?

И. Р.: Пьеса должна иметь отношение к жизни людей, которые покупают билеты. Человек хочет есть – идет в ресторан. Хочет спорта – на стадион. А когда у человека болит душа, он идет в театр. Кто-то – в храм… Но наш зритель понимает, что бог находится внутри него самого, ищет сопереживания, понимания, эмоционального поощрения… Мне нужны талантливые пьесы, написанные здесь и сейчас. По-русски. Поэтому я не ставлю Шекспира, Мольера, античные драмы: мне это не очень интересно. Да, я смотрел спектакли своих великих коллег, но ко многому остался равнодушен: мне интересен именно современный мир современного человека, а не того, кто жил двести лет назад. Поэтому я ставлю пьесы Евгения Гришковца, Людмилы Улицкой, Григория Остера, Виктора Шендеровича.

Н. Р.: Некоторые ваши спектакли в экс-СССР не допускали к столичным показам – в частности, «И не сказал ни единого слова» по Бёллю, и арбузовскую пьесу «Мой бедный Марат»… Что видела совцензура в ваших постановках, что было не так?

И. Р.: Цензурщики, чиновники среднего звена с тех пор не изменились… Они видели, что я их не принимаю и разоблачаю, что ставлю перед ними зеркало, но рассказываю на самом деле про других, нормальных, людей. А почему великим Эфросу, Товстоногову, Захарову не давали работать? Да и сейчас времена непростые – история с Кириллом Серебренниковым безумна и бездоказательна! Одно время у меня не было московской прописки – соответственно, блюли букву закона: раз нет прописки, значит, работать не может…

Н. Р.: Скоро выйдут ваши новые книги – театральные байки «Игра и мука», а также записки путешественника «Прогулки по бездорожью-2»…

И. Р.: Да, страсть к литературе не оставляет. Что касается травелога «Прогулки по бездорожью», то я вместе с моим другом Анатолием Чубайсом участвую в экспедициях по фактически непроходимым местам земного шара. После каждой такой экспедиции публикую повесть, снимаю фильм… У нас очень серьезная спортивная группа. Самое главное в экспедиции – вездеходный транспорт. Цель – от пункта А до пункта В пройти по прямой тем маршрутом, который никто до нас не проходил! Как пьесу ставлю первый раз новую – так и новым маршрутом иду… Вот, например, пустыня Таклимакан в Китае – мы ее пересекли на квадроциклах, очень сложное болото в Монголии – на бáге, половину Белого моря прошли на гидроциклах… А Байкал прошли вдоль, а не поперек – по льду, на снегоходах. Прошли отрезок Северного морского пути по Кольскому полуострову, где никто не мог двигаться. Мы осваивали Новую Зеландию, Эфиопию, Иорданию, Кубу, Мексику, Казахстан, Туркмению, Иран… много чего. Вот об этом и будет книга.

Н. Р.: В своем спектакле «Монолог» вы называете себя счастливым человеком…

И. Р.: А я и есть счастливый человек. Когда мне сказали, что осталось жить всего-ничего, хотя потом и капитально починили, я стал просматривать многие вещи, вспоминать… Сколько же всего интересного в жизни было! Судьба подарила мне встречи с выдающимися людьми – писателями, поэтами, драматургами, актерами, режиссерами! Сергей Юрский, Булат Окуджава, Михаил Глузский, Любовь Полищук, Олег Табаков, Алексей Петренко, Лев Дуров… всех не перечесть. И это счастье – как и моя любимая работа в театре: счастье. У меня крайне мало времени, а успеть нужно еще так много!

2018, для «ВМ»

Людмила Улицкая[33]

«Быть писателем – дикая роскошь и блажь»

Давным-давно меня позвала в гости композитор Светлана Голыбина. Я позвонила и ждала, когда откроют дверь, как вдруг увидела поднимающихся по лестнице Улицкую с сыном: «Вас как зовут? Меня – Люся…». Почти не помню, о чем мы говорили за столом, ибо столько прошло лет, – но, разумеется, о книгах, музыке и «о жизни такой». Было легко, тепло, интересно: на одной волне. Многие годы спустя я предложила писательнице сделать материал – получилось нечто об «экологичном чтении», диктате рынка как литгеноциде (термин мой) и Открытой Сети. В сухом остатке: говорили мы, что любопытно, уже на условно разных русских языках – как это звучало за полтора года до объявления пандемии, читайте в интервью[34].

* * *Наталья Рубанова: Вы начали публиковаться после сорока: результаты хорошо известны – от «Сонечки», принесшей во Франции Премию Медичи, до большекнижной премии за роман «Лестница Якова». Не слишком ли много внимания уделяется сейчас молодым авторам (до 35 лет), когда резонно было б поддерживать уже состоявшихся, но оказавшихся ныне на условной обочине литпроцесса, и которым «40–50 плюс»? Те же Валерия Нарбикова, Елена Сазанович… «И-и» в данном случае в России не работает: поддерживать младых – модно (как детдому помощь оказать), тогда как в условный дом престарелых вкладываться не так престижно: «отработанный материал»… Будучи существом пишущим и – по иронии судьбы – существом с приставкой «литагент», все чаще сталкиваешься с тем, что называется литературным геноцидом. Чем талантливее текст, тем сложнее издать книгу. Бумажную книгу. Такое случалось не раз и не два, и это совсем не забавная, не милая история – трепещущие «за место» редакторы делают вид, будто писателя не существует. В корзину летят еще те нетленки, цензура не только тематическая, но и стилистическая. «Как это продавать?» – слышны голоса функционеров от

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.