Читающая вода - Ирина Николаевна Полянская Страница 17

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Проза / Русская классическая проза

- Автор: Ирина Николаевна Полянская

- Страниц: 19

- Добавлено: 2023-08-20 21:00:15

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Читающая вода - Ирина Николаевна Полянская краткое содержание

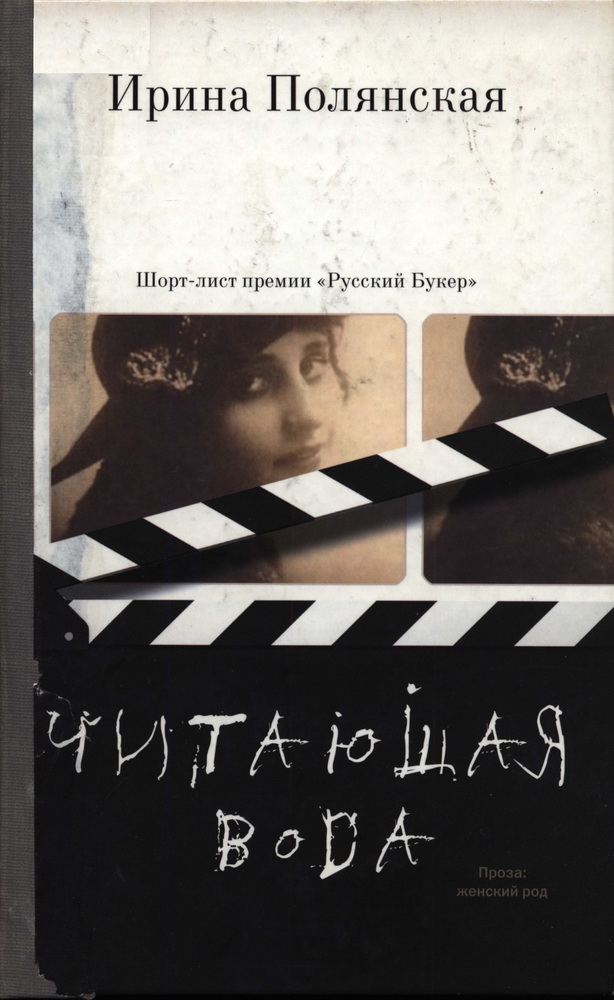

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Читающая вода - Ирина Николаевна Полянская» бесплатно полную версию:Ирина Полянская дебютировала в 1982 году рассказом «Как провожают пароходы», в конце 80-х входила в группу молодых писательниц «Новые амазонки». Если первый роман Ирины Полянской «Прохождение тени» посвящен музыке, то в «Читающей воде» главный герой — кинематограф.

Режиссер Викентий Петрович, основоположник кинематографа, современник Эйзенштейна, Довженко и Дзиги Вертова, соглашается дать интервью аспирантке Татьяне. Рассказывая о себе, Мастер открывает дверь в мир кино, полный мифов и мистификаций, говорит о легендарных актрисах, с которыми был близко знаком. Когда-то Викентий Петрович снял гениальный фильм, но лента была уничтожена сталинской комиссией… История кино соединяется с историей страны, масштаб охваченного поражает.

В книгу также вошли рассказы Ирины Полянской.

Читающая вода - Ирина Николаевна Полянская читать онлайн бесплатно

В двадцатом году Сашко с маузером в кармане, в обтрепанной шинели, временно босой, комиссарит в Театре имени Шевченко, секретарит в Отделе народного образования, создает в сельской глуши советскую власть на местах. Вероятно, до этого ему довелось побывать в банде Махно, Григорьева или какого-то другого украинского сепаратиста, где он познакомился с известным палачом Тютюнником, ставшим позже одним из сценаристов «Звенигоры» и расстрелянным советской властью в тридцать седьмом… Затем Довженко посылают управлять делами советского посольства в Варшаве, где во время первой партийной чистки выяснилось, что он автоматически выбыл из рядов партии, не представив вовремя документы. Он уезжает в Харьков. Пишет статьи в газету «Вести», рисует карикатуры, оформляет книги.

Он чувствует в себе необъятные силы и понимает, что их необходимо направить в одно русло — в кино. Сашко немного лент посмотрел на Украине, немного в России, много — в Варшаве. Поступил на кинофабрику в Одессе, за несколько дней осилил технический процесс съемки и одну за другой снял свои первые фильмы — «Васю-реформатора», «Ягодку любви» и «Сумку дипкурьера», которые пользовались успехом. Отсняв три эти картины, Сашко затосковал, как будто ими расширил круг «беспросветной провинции», на которую не мог смотреть «без грусти». Друзья тащили его дальше — в комедию, в драму… Он барахтался в дружеских руках, как Антей в объятиях Геракла, но вырвался, упал на землю, и едва его сердце коснулось земли, как он увидел просвечивающий сквозь нее древний клад, зарытый варягами между Киевом и Запорожской Сечью, и принялся искать героев, которые помогут ему найти скрытые в земле драгоценности… Говорят, Александр Петрович нарочно актеров не искал, считая, что может воздвигнуть их из камней, как Бог детей Авраама, и тридцатилетний, ничем не примечательный артист театра Николай Надемский, сыграв в «Звенигоре» древнего деда, сделался самым мощным его копателем… Он выбрасывал из земли землю лопатой, долбил ее киркой, вычерпывал грязь руками, пока сам не исчез в ней с головой, как мертвец, копал, копал, пока не докопался до поэтической первоосновы ада, надо полагать…

Из отверстой ямы вдруг повалил густой дым, и на волю выбрался с фонарем в руках — злобный карла? сам сатана? новое искусство с сумкой индульгенций самому себе? Кто же? Кто?.. Чтобы усилить наш страх, Довженко снял его со спины. Он идет не на нас, а на тех, кто впереди, кто лучше нас, освещая белый свет своим бестолковым фонарем. Мы так и не увидим его лица. С каким умыслом это делалось? Впрочем, мы сами сидим спиной к волшебному лучу, бьющему из проектора, так какие претензии могут быть к искусству, застилающему нам белый свет своим странным фонарем? Плывут по воде венки со свечами, сплетенные девушками, гадающими о судьбе, — но не страшный карла, а полупомешанный старец Надемский, сладострастно скорчившись в кустах, пытается загасить крохотные огоньки, чтобы отдать девиц земле, — для чего ему это? Для чего это нужно Довженко — опорочивать в наших глазах симпатичного старика? Почему он яростно плюет на тихо теплящиеся свечи — и ответным плевком откликается вдруг оживший портрет Тараса Шевченко в «Арсенале»? Кажется, плевки тогда еще не вышли из моды, еще был жив главный плевальщик той эпохи — поэт Маяковский.

Тут Александр Петрович встретил свою единственную любовь, и все каналы, по которым эта грандиозная личность могла бы уйти в комедию, на худой конец — в драму, оказались перекрытыми, ибо это было мистическое чувство к мистической женщине, инопланетянке Аэлите. Она была прекрасна, как штормовая волна, перехлестывающая в иную стихию. Переживая небывалое вдохновенье и надежду, Довженко, как новоиспеченный муж, нашедший отраду в тихом быту, допускает смехотворные штампы в «Арсенале», монтируя государя Николая Александровича, сидящего в своем кабинете за дневником, с умирающей от голода деревней — тут и младенцы с раздувшимися животами, и скелетообразная мать, избивающая детей, просящих у нее хлеба, и безногий инвалид с Георгиевским крестом в пустой избе… голод дан в его критической точке буквально за минуту до начала цветения смерти.

Да, Сашко умел обращаться со смертью, как Рубенс с формой, рубенсовской полноты жизни достигает смерть героя в «Земле». В этом фильме, пишет Эйзенштейн, он — единственный из нас, кто свободен от формы. «Мы, остальные, — как караван верблюдов под тяжким грузом формы».

Здесь что ни типаж — скульптура, что ни крупный план — портрет, нарисованный великим художником. Из тихой украинской ночи проступают тени влюбленных, в темноте, наполненной сиренью и свирелью, зреет прекрасная смерть Василя, на улочке золотится пыль — это в черно-белом-то фильме! Вот трактор заглох на околице — вода выкипела в радиаторе. «Хлопцы, пиво пили?» Хлопцы пиво пили, расстегнули штаны, радиатор заправили… «В России не умеют обращаться с машинами», — посмотрев картину, брезгливо заметил Уэллс. Это все, что он произнес по поводу «Земли». Горький картину не принял. Бедный Демьян тоже не принял — шел грозный тридцатый год, и поэт уже хорошо знал, что принимать, а что не принимать; зато, повстречав Довженко незадолго до своей смерти, отозвал его в сторонку и шепнул: «А картина-то мне тогда пондравилась…»

Начиная с «Земли», многие кинокритики и художники говорят о Довженко как о даровании гомеровского масштаба. Его картины наполнены непрерывным движением, безоглядным прорывом в будущее, а между тем именно оттуда, из вымечтанного им будущего, как встречная волна, идет на нас усталость жанра, застоявшаяся в самой жизни патетика. Чем стремительней несется на нас кавалерийская лава в «Иване», чем решительней наступает Аэроград на дальневосточную тайгу, из-за которой просвечивает японская угроза, чем быстрее летят кони по волынской степи в «Щорсе», тем тусклее

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.