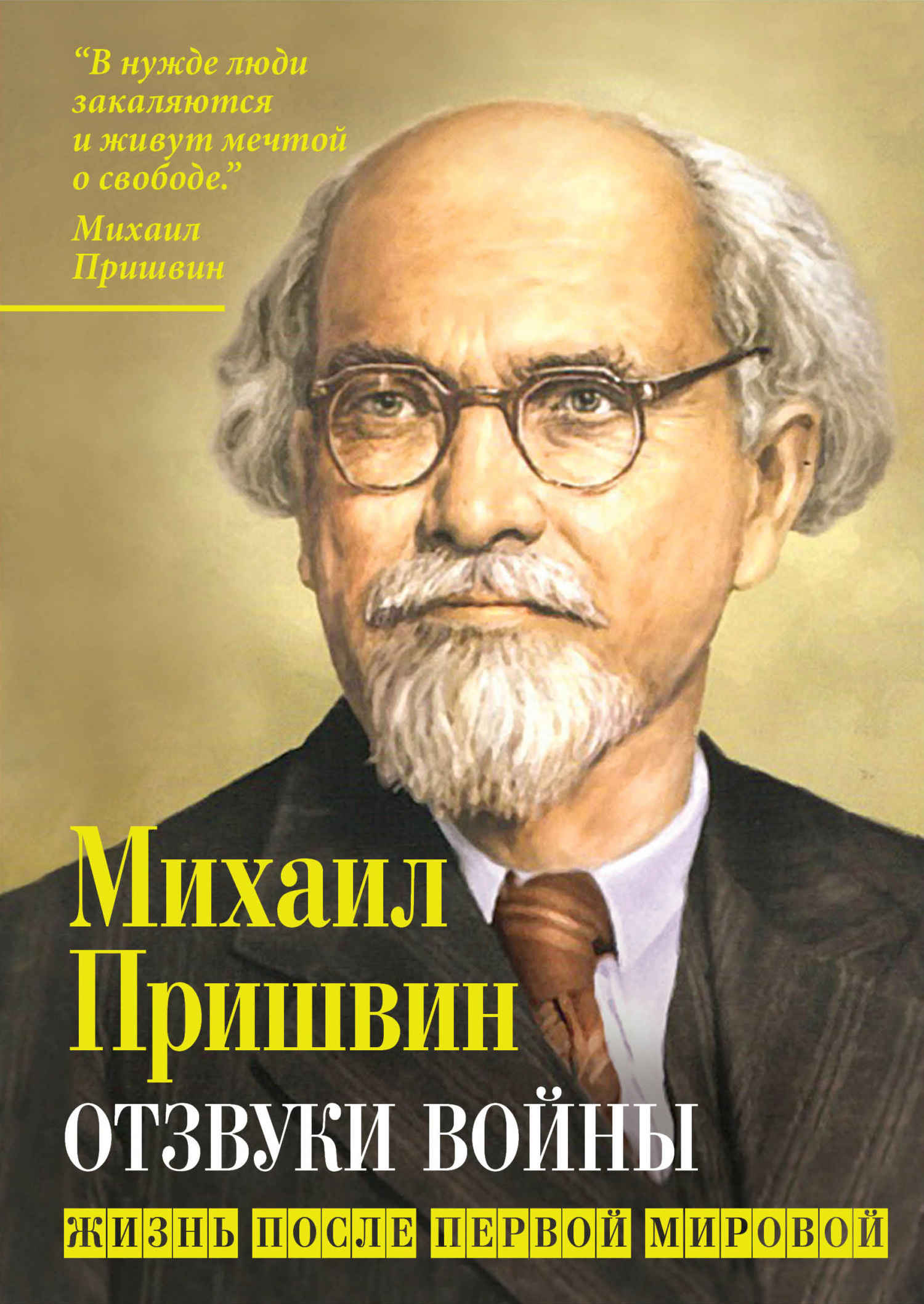

Отзвуки войны. Жизнь после Первой мировой - Михаил Михайлович Пришвин Страница 8

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Проза / Разное

- Автор: Михаил Михайлович Пришвин

- Страниц: 10

- Добавлено: 2025-08-27 18:03:10

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Отзвуки войны. Жизнь после Первой мировой - Михаил Михайлович Пришвин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Отзвуки войны. Жизнь после Первой мировой - Михаил Михайлович Пришвин» бесплатно полную версию:«Ничего нет наивнее и хуже, как в наше время что-то скрывать от народа», – писал Михаил Пришвин, русский писатель, прозаик и публицист в годы Первой мировой войны. «Сейчас каждый, самый даже темный крестьянин, понимает, что не армия виновата, а внутренность, снабжающая армию».

По-другому и не могло быть в «обстановке настоящей рабской несвободы», – говорил Пришвин и показывал в своих заметках, что происходило в России накануне и в годы войны. Поражение стало закономерным итогом всего этого, – «так нам и надо», писал он, – однако затем случилась революция, сопровождаемая насилием, кровью, нуждой и голодом. Это тоже стало темой его статей и очерков, которые относятся к лучшим произведениям о послевоенной России.

Отзвуки войны. Жизнь после Первой мировой - Михаил Михайлович Пришвин читать онлайн бесплатно

– Быть может, – говорил один из ораторов, – такое согласие – уже начало того большого согласия разных слоев интеллигенции и народа вокруг имени Толстого?

– Быть может, это уже и есть начало ожидаемой церкви?

Кто-то высказал мнение, что это согласие в духе само по себе непрочно, если нет организации, что душа одного человека, соединяясь с другой и третьей, непременно ищет выражения; необходимо дать этому соединенному духу возможность удержаться в одном сосуде…

И как бы в ответ на это старообрядческий епископ Михаил напомнил собравшимся, что Толстой молился.

Тогда все встали, и епископ Михаил с большим чувством прочел молитву. Заранее приготовленный хор запел «Нагорную проповедь».

Тут, однако, произошел один маленький инцидент, о котором и не следовало бы говорить, если бы он не перебил мое настроение и, вероятно, многих. Когда хор запел «Нагорную проповедь», то на стул вскочил небольшой господин и начал неистово кричать. Если бы это был какой-нибудь рядовой политический демонстрант, то уж, конечно, он не мог бы повлиять на настроение, но кричал солидный человек, философ, воспитанный, робкий, застенчивый в общежитии. Кричал же он: «Жизнью и делом покажите связь с Толстым, а не так».

Его уняли. Пение продолжалось. Но я уже не чувствовал пения, а думал, и совершенно определенно думал, о том сосуде, в который будто бы неизбежно, по словам одного из ораторов, должен быть заключен соединенный дух человеческий. Пример – на глазах: Толстой не заключался… Но мы – не Толстые. С другой же стороны, найдется ли тут десяток человек, которые могли бы вместе зарыть зеленую палочку, то есть отказаться от всего случайного во имя вечного и законного, после чего только и можно говорить об истинной церкви. Для того же, чтобы совершить этот подвиг, нужно и маленькому человеку жить по примеру больших, не заключая себя, а в одиночестве доводя себя до всего. Осуществление церкви в таком случае отодвигается в бесконечность, а с этим – и совершение всяких обрядов…

* * *

– Прекрасная могила!

– Чем она тебе нравится?

– Так… в лесу…

– Что же тут хорошего?

– Да сам-то хорош был.

Рассказывает нам еще туляк по пути в Ясную Поляну, как он вместе с Толстым на этой самой дороге чей-то упавший воз поднимал. Больше он о Толстом ничего не знает, книг вообще никаких не читал. Там и тут виднеются соломенные гнезда, в которых выводятся такие простейшие существа, как наш возница-туляк. По той же дороге едут автомобили, коляски, вероятно, тоже, как и мы, на могилу Толстого.

Почему-то кажется, что эти паломники в автомобилях едут совсем не из той земли, где жил Толстой, а откуда-то ужасно издалека, что это все иностранные гости, которые и в самом деле так часто посещали Ясную Поляну.

А по тропе боковой краем ржи плетутся простые богомольцы поклониться праху старца Амвросия в Оптину пустынь. И когда-то сам Толстой, по примеру этих людей в лаптях, этой же самой тропой, тоже ходил к оптинскому старцу.

Едет много экипажей по тракту, но простых паломников в сторону толстовской могилы на боковых тропинках нет.

– Когда это будет? – спрашиваем мы, обращаясь друг к другу…

Для нас «вопрос» вырос в самой живой форме. Спутница моя, дама старая, недавно сильно хворавшая, ехала в Шамардину пустынь говеть и… – могила Толстого была почти на пути, – заехала перед говеньем поклониться праху Толстого, великого, любимого ею и почитаемого человека. Грех! Пусть будут свободолюбивые и умные пастыри доказывать текстами, что нет греха заехать семидесятилетней, седой, православной женщине перед исповедью на могилу Толстого. Грех! Мы это чувствовали уже потому, что не всем в пути это и сказать-то можно было. А когда образованные шамардинские монахини совершенно серьезно, ссылаясь на свидетельство очевидцев, говорили нам, будто земля яснополянская трижды сотрясалась при погребении Толстого, – разве не осудили бы они старуху, узнав об ее поездке на могилу?

И не могу я забыть еще другую старую женщину, которая после смерти Толстого молилась за него, а узнав, что молиться нельзя, – каялась.

Вот встречается на пути книгоноша. В ящике у него брошюры Толстого и отца Иоанна Кронштадтского, – объединяющее начало, очевидно, рубль, но книгоноша не довольствуется этим.

– Тут, – указывает он на книги Иоанна Кронштадтского, – о церкви, а тут – книги Толстого о неправде человеческой. Ведь Христос не одевался в золотую одежду, и апостолы не носили митры с драгоценными камнями.

Смута в сердцах и речах…

Вот еще старик, высокий, прямой, стоит на площадке вагона; к нему подходит другой, рыжий, узнают друг друга, поздоровались.

– Лета мои короткие, – сказал рыжий, – да жизнь долгая, лютая жизнь, а лет мне всего только пятьдесят с очками.

– Ну, и времена! – вздохнул белый старик, всматриваясь, как это бывает, одновременно и с состраданием, и с презрением в лицо молодого старика. – Эх, ты! – качает он головой. – В пятьдесят лет старик. Да ты мне во внуки годишься: тебе пятьдесят с очками, а мне – восемьдесят с очками.

– Глубокие года! – сказал рыжий.

– Севастопольский солдат я; Толстому ровесник, с ним в одном отряде был: я – солдат, он – поручик.

Вмешиваюсь в беседу, спрашиваю у солдата, какой был Толстой поручиком.

– А все такой же. Ты о людях вот что примечай: ежели он сказал тебе что и через десять лет опять об этом так же сказал, – стало быть, человек тот – настоящий. А Толстой и тогда был такой же: с солдатами душа, а начальство ругал, этих генералов…

Очень крепкое словцо пустил севастополец. Дверь вагона первого класса сердито хлопнула.

Агроном на крестьянском поле. Фото начало XX века. Получив диплом инженера-землеустроителя, Пришвин

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.